人的血型为a;a血型的人多吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 07:04:02

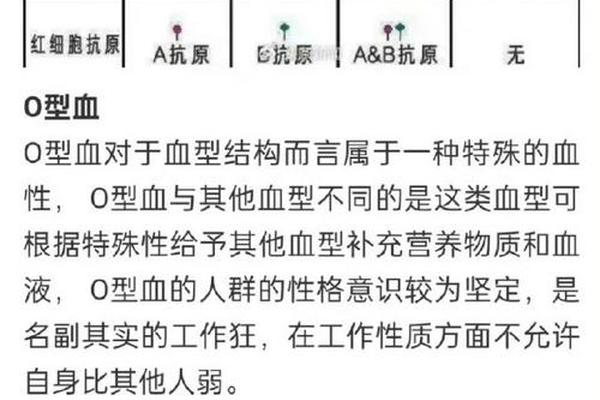

血型作为人类基因多样性的重要标志,其分布格局始终与种族迁徙、地理环境、疾病选择等复杂因素交织。根据国际输血协会数据,全球约33%的人口携带A型血,仅次于O型血(45%),但这一比例在不同地区呈现显著差异。例如在欧洲,挪威、奥地利等国家A型血占比超过40%,而非洲撒哈拉以南地区的A型血比例不足20%。这种差异源于人类进化过程中对传染病的适应性选择——有研究指出,A型抗原可能增强对天花病毒的抵抗力,导致其在欧亚大陆高发地区形成优势。

值得注意的是,A型血并非单一类型。根据抗原表达的强度,A型可细分为A1、A2、A3等亚型,其中A1亚型占全球A型血群体的99%以上,而A2亚型在中国汉族中仅占1%。这种亚型差异不仅影响输血安全(如A2型易被误判为O型),也提示着基因突变在血型演化中的关键作用。例如欧洲A2亚型的高频出现,与约5000年前发生的单核苷酸缺失突变密切相关。

二、中国A型血的区域特征

中国作为多民族国家,血型分布呈现南北梯度差异。全国献血机构数据显示,A型血占比28%,次于O型(41%)但高于B型(24%)和AB型(7%)。这种分布特征与历史人口迁徙密切相关:长江流域的A型血占比高达32%,湖南、江西等省份甚至超过35%,而北方如黑龙江、内蒙古等地B型血占主导。遗传学家认为,这种差异可能源于古代游牧民族(B型高频)与农耕民族(A型高频)的基因交流断层。

具体到省级层面,湖南省以35.07%的A型血比例位居全国首位,而西藏地区仅有20.15%。这种极端差异的形成机制仍待探索,但考古学证据显示,湖南马王堆汉墓出土的骨骼DNA中A型基因占比显著,暗示该地区A型血优势或已延续两千年。华南地区O型血占比普遍超过40%,可能与百越族群的遗传基因保留有关。

三、健康影响与社会认知误区

近年医学研究发现,A型血与特定疾病风险存在关联。2025年《神经病学》期刊的跨国研究表明,A型血人群早发性中风风险较其他血型高16%,这可能与凝血因子Ⅷ水平升高及血管内皮功能差异有关。但研究者强调,这种风险增幅属于统计学显著而非临床显著,无需引发过度担忧。相反,A型血对幽门螺杆菌感染的抵抗力较强,使其胃癌发病率较O型血低20%。

社会认知层面,"A型血人数最少"的误解长期存在。这种错觉源于献血数据偏差——中国医疗机构统计显示,A型血献血量仅占25%,低于其人口占比,这与A型人群性格谨慎、风险规避倾向相关。实际上,AB型血才是真正稀有群体,全球占比不足5%,中国更仅有7%。这种认知偏差提示,公众教育需加强基础遗传学知识的普及。

四、遗传规律与文化建构

从遗传学视角看,A型血的传递遵循孟德尔定律。当父母分别为AO和OO基因型时,子女有50%概率继承A型血;若双亲均为AA型,则子女必为A型。这种规律性在亲子鉴定中具有应用价值,例如AB型父亲与O型母亲不可能生育O型子女,除非涉及罕见的孟买血型。值得注意的是,中国长江流域高频出现的A型血,可能源自古代楚文化族群的特殊基因隔离。

文化建构方面,日本学者古畑种基提出的"血型性格论"虽缺乏科学依据,却深刻影响着东亚社会认知。调查显示,38%的中国受访者相信A型血人群"细致严谨",这种刻板印象甚至影响就业选择——某些日企曾将血型纳入招聘考量。但分子生物学研究证实,ABO基因位于9号染色体,与性格相关基因无连锁关系,所谓关联纯属社会文化产物。

A型血作为人类重要的遗传标记,其分布规律折射出种族迁徙、环境适应与文化演变的复杂历史。现有数据表明,中国A型血群体既非绝对多数也非稀有存在,其28%的占比背后隐藏着南北差异、亚型分化等深层机制。医学研究揭示的血型-疾病关联,为个性化医疗提供新思路,而社会认知偏差则警示我们需建立更科学的遗传学知识传播体系。

未来研究应聚焦三个方向:一是利用古DNA技术追溯A型血在中华文明起源中的角色;二是探究A亚型差异对临床输血安全的长期影响;三是开发基于血型基因的疾病风险预测模型。唯有将遗传学发现转化为公共卫生实践,才能真正实现血型研究的科学价值与社会价值。