a血型是什么味道,血型味道表一览

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 10:26:02

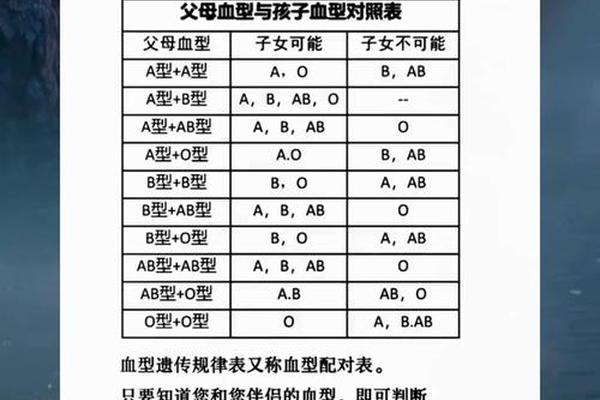

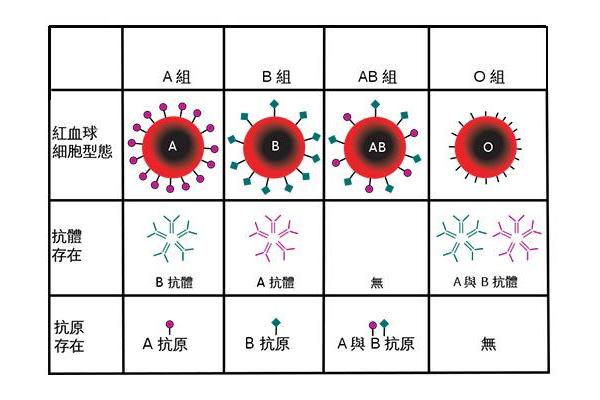

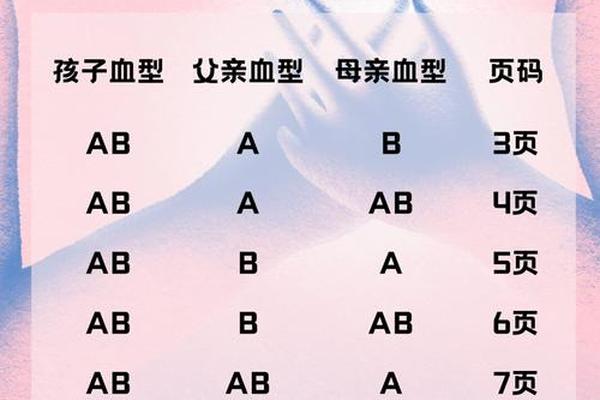

关于血型味道的讨论,最早可追溯至民间自发性的趣味实验。百度贴吧曾流传一份自称亲测的血型味道表,称A型血“微甜但需仔细品尝”,B型血“微酸易辨识”,O型血“带有薄荷般的微凉感”,AB型血则“仅有腥味”。这类描述虽缺乏科学严谨性,却折射出大众对血型差异的好奇。从生物学角度看,血型由红细胞表面抗原决定,如A型血含A抗原,B型血含B抗原,而抗原差异是否会影响血液气味尚无定论。

科学界对血液气味的探索更多聚焦于化学成分。血液中含有铁离子、脂类、氨基酸等物质,这些成分氧化后会产生类似金属或鱼腥的气味。例如,血红蛋白中的铁元素与空气接触后生成硫化物,可能是“腥味”的主要来源。不同血型间是否存在显著气味差异,目前仍缺乏大规模实验数据支持。一项针对味觉感知的研究指出,25%人群属于“味觉超常者”,其味蕾密度更高,对苦味、甜味等敏感度远超常人,这或许能解释为何部分人声称能辨别血型的微妙味道差异。

二、A型血“微甜说”的争议与验证

支持A型血“微甜”的民间说法,常以个体经验为佐证。例如有网友描述A型血“口感滑润,略带甜味”,并将其归因于代谢产物中的糖类物质。这种主观体验存在多重干扰因素:血液暴露于空气中会迅速氧化,甜味可能源于唾液酶分解产生的葡萄糖,而非血型本身特性。心理暗示亦不可忽视——当实验者知晓自身血型后,可能无意识放大预期中的味道特征。

科学实验对此持谨慎态度。西安交通大学的研究表明,营养状态显著影响甜味觉感知,例如饥饿状态下人体对甜味敏感度提升。这意味着,个体在尝试辨别血液味道时,生理状态(如血糖水平)可能干扰判断。更有学者通过双盲实验发现,参与者在不知血型来源的情况下,无法准确区分不同血型样本的味道差异。这些研究暗示,所谓血型味道差异更可能是感知偏差,而非客观存在的生物特性。

三、血型与体味关联的跨学科解读

尽管血液味道与血型的直接关联尚未证实,但体味与血型的关系引发了跨学科讨论。日本学者曾提出“血型性格论”,认为A型血人群气质内敛,适合淡雅香型。虽该理论被学术界质疑,却衍生出文化层面的隐喻——将血型与气味符号化。例如,资生堂推出针对A型血的“绿茶香水”,强调其“宁静自然”的意象,间接强化了公众对A型血“清淡微甜”的认知。

从生理学角度,体味主要由汗腺分泌物与皮肤菌群共同作用产生。A型血人群若因遗传因素汗液中乳酸含量较低,可能形成较温和的体味。中医理论认为A型血“脾胃虚弱”,建议饮食清淡,这类生活习惯可能间接影响体味构成。这些关联性研究仍需更多分子生物学证据支撑,例如分析不同血型人群皮肤挥发性有机化合物的组成差异。

四、未来研究方向与科学启示

现有研究存在三大突破方向:其一,采用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)分析不同血型血液的挥发性成分,明确是否存在特征性气味分子;其二,设计严格的双盲实验,排除心理暗示对味觉感知的影响;其三,探究血型抗原与嗅觉受体蛋白的相互作用机制,例如ABO基因是否参与调控鼻腔化学信号传导路径。

对公众而言,理性看待血型与味道的关系尤为重要。尽管民间传说充满趣味性,但健康决策(如饮食选择)应基于循证医学。例如,A型血人群胃癌风险较高,需注重胃部筛查,而非迷信“甜味血”需补充糖分。科学传播者需在尊重文化多样性的引导公众区分经验观察与科学结论,避免将相关性误解为因果性。

总结:血型味道的讨论交织着民间想象与科学探索。A型血“微甜”的特征虽在个体经验中被反复描述,却缺乏严谨的生物化学证据支持。当前研究提示,血液气味的个体差异更可能与氧化程度、代谢状态及感知灵敏度相关,而非ABO抗原类型。未来研究需结合分子生物学与神经科学,揭示血型、气味与感知间的复杂作用机制。对于公众,在保持科学好奇心的应警惕将血型标签化,避免陷入伪科学误区。毕竟,生命的奥秘远非单一基因标记所能概括,正如每一滴血液都承载着独特的生命故事,等待更精密的科学仪器与更开放的研究思维去解码。