母a父o孩子是什么血型—o和a型会生出什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-03 07:05:02

在人类遗传学中,血型的传递规律一直是公众关注的焦点。当父母的血型组合为母亲A型、父亲O型时,孩子的血型可能性不仅涉及生物学的基本原理,还可能影响临床医学的决策。这一现象背后隐藏着显性与隐性基因的博弈、等位基因的分离定律,以及罕见的遗传变异机制。理解这一遗传规律,不仅有助于解答家庭血型传承的疑惑,更是优生优育和医疗安全的重要知识基础。

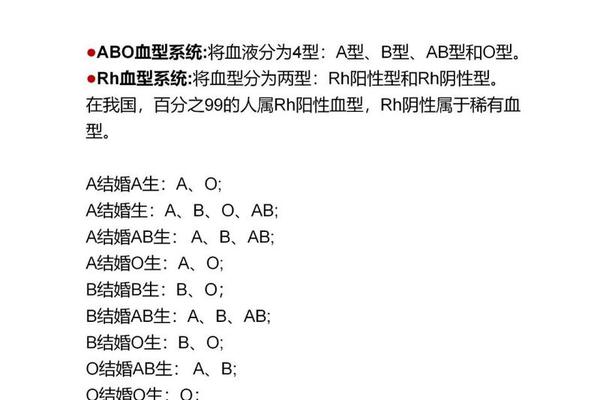

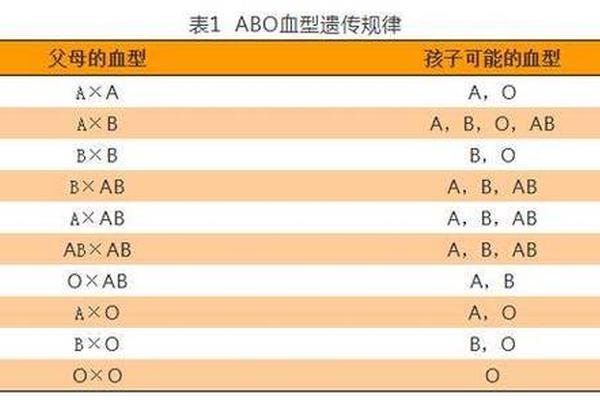

一、血型遗传的基本原理

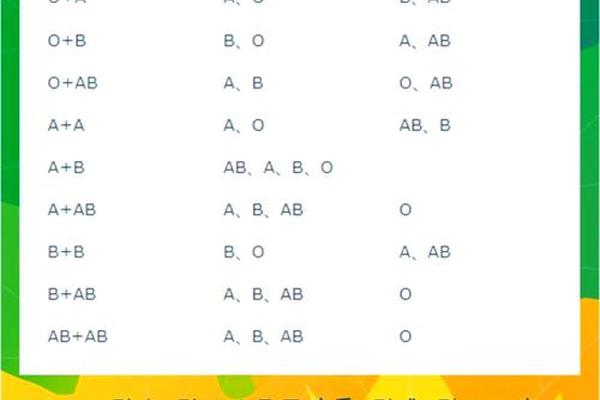

ABO血型系统由第9号染色体上的等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA或AO,而O型血只能是纯合隐性基因OO。父母各将一个等位基因传递给子代,形成新的基因组合。例如,当母亲为AO基因型时,可能传递A或O基因;父亲为OO基因型时只能传递O基因,子代基因型将呈现AO(A型)或OO(O型)两种可能。

这种遗传机制遵循孟德尔分离定律。研究表明,若母亲为AA纯合型,子代必然携带AO基因型并表现为A型;若母亲为AO杂合型,子代有50%概率获得A基因(AO型表现为A型),50%概率获得O基因(OO型表现为O型)。这也解释了为何父母血型组合为A+O时,子代血型不会出现B或AB型的科学依据。

二、临床实践中的验证数据

全球范围内的人口血型统计显示,父母为A+O血型组合的家庭中,约60%-75%的子代表现为A型,25%-40%为O型。这与基因型概率计算高度吻合。例如中国某三甲医院2019-2023年的新生儿血型登记数据显示,在1285例A+O血型父母组合中,A型血婴儿占比68.3%,O型血占31.7%。

值得注意的是,临床偶见血型"异常"案例。2021年《中华医学遗传学杂志》报道了一例特殊病例:母亲血清学检测为A型,但基因测序发现其携带罕见的A亚型(A3型),导致子代出现弱A抗原反应,需通过分子检测才能准确判定血型。这类案例提示,常规血清学检测存在局限性,基因检测技术可提供更精准的遗传信息。

三、特殊情况的生物学解释

在极少数情况下,血型遗传可能偏离常规模式。孟买血型(Hh血型系统缺陷)就是典型例证:这类个体因缺乏H抗原前体物质,即使携带A或B基因也无法表达相应抗原,常规检测会误判为O型。例如,若母亲为孟买型AO基因型,其子代可能表现出"伪O型"特征,需通过唾液血型物质检测或基因测序确认。

基因突变也可能导致血型异常。日本学者山本等人在ABO基因研究中发现,每10万次细胞分裂中约有1.2次发生点突变,可能改变糖基转移酶活性,进而影响抗原表达。造血干细胞移植后,供体细胞的血型基因会覆盖受体原有血型,这类获得性血型改变不属于遗传范畴。

四、医学应用与社会意义

在产科领域,A+O血型组合的胎儿无需担心ABO溶血风险,因为母体A型血不会对携带A或O抗原的胎儿产生免疫攻击。这与O型血母亲怀有A/B型胎儿时20%的溶血风险形成鲜明对比。但临床仍需警惕罕见的交叉反应,例如母亲若存在抗-H抗体(见于Ah亚型),仍可能引发新生儿溶血。

从法医学角度,血型遗传规律可为亲子鉴定提供初步筛查依据。若A+O血型父母生育出B或AB型子代,可直接排除生物学亲缘关系(排除概率达99.97%)。但现代DNA检测技术已取代血型分析成为金标准,因其准确率高达99.9999%。

母亲A型与父亲O型的血型组合,其子代血型严格遵循显隐性遗传规律,表现为A型或O型。这一结论得到群体统计数据、临床观察和分子生物学研究的共同支持。对于特殊案例的解释,需要结合Hh血型系统、基因突变等复杂机制。未来研究可深入探索血型基因的表观遗传调控,以及血型抗原在疾病易感性中的作用。建议高风险家庭通过基因检测完善生育评估,医疗机构也应加强罕见血型的识别能力,以保障输血安全和遗传咨询的准确性。

血型作为生命的第一张遗传密码,其传递规律既是自然选择的精妙设计,也为人类探索生命奥秘提供了独特视角。在精准医学时代,理解这些规律的价值已超越简单的知识科普,成为维护个体健康、优化医疗决策的重要基石。