血型a9_a型血有几种类型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-02 07:13:02

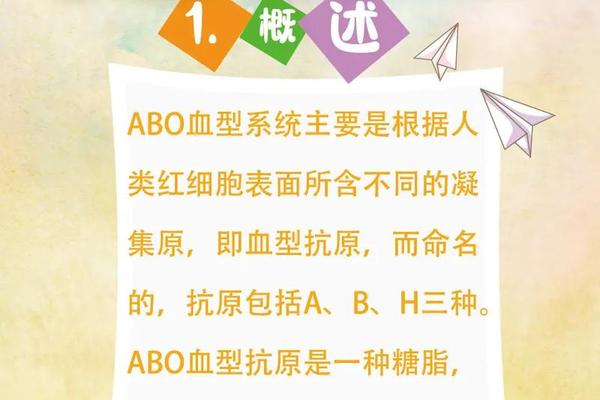

人类对血型系统的探索已跨越百年历史,ABO血型作为最早被发现且临床应用最广泛的分类体系,其复杂性远超公众普遍认知。以A型血为例,它不仅包含基础分类中的A抗原特征,更涉及基因型组合、亚型变异以及与其他血型系统的交叉作用,形成多维度的生物学特性。这种多样性直接影响着输血医学、疾病易感性乃至个体健康管理策略的制定。

抗原表达的亚型分化

A型血的核心特征在于红细胞表面A抗原的存在,但抗原强度与结构差异形成了亚型系统。1930年科学家发现A型血可分为A1和A2两大亚型,其中A1型占全球A型血人群的80%以上。这两种亚型的差异源于糖基转移酶活性的强弱——A1型个体的酶活性可将更多N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原上,形成更密集的抗原分布。

更深入的研究揭示,目前已知的A型亚型已超过20种,包括A3、Ax、Aend等罕见类型。例如A3型红细胞在抗A血清中呈现混合视野凝集现象,其抗原表达量仅为标准A1型的10%-20%。这些亚型的发现对精准输血具有重要意义,曾有病例报告显示,将A2型血液误输给A1型患者引发了轻度溶血反应,这说明常规血型检测需要向亚型层面延伸。

基因型的双重表达机制

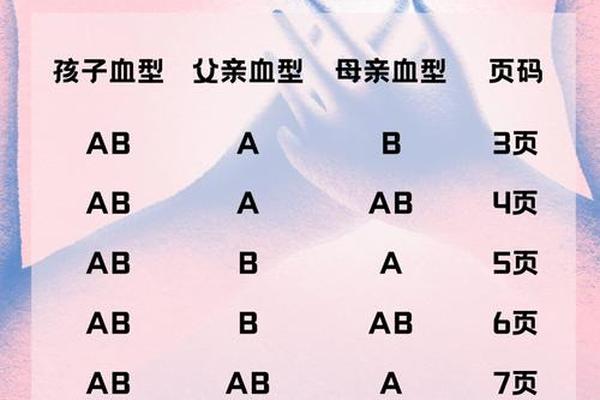

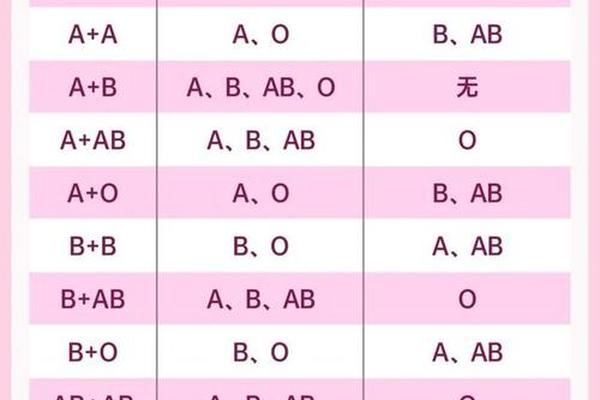

从遗传学角度观察,A型血的基因型呈现显隐关系的特殊表达。人类9号染色体上的ABO基因座存在IA、IB、i三种等位基因,其中IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶是A抗原合成的关键。当个体携带IAIA纯合基因时,其红细胞A抗原表达量比IAi杂合基因型高出30%-50%,这种剂量效应直接影响器官移植中的免疫排斥风险。

基因测序技术揭示了更细微的变异,如cisAB型等稀有基因型。这类人群的ABO基因发生重组突变,单条染色体上同时携带A、B基因特征,其血清学表现可能呈现弱A强B的异常特征。日本学者山本昌太郎在2020年的研究中发现,此类特殊基因型在东亚人群中的发生率约为0.03%,这为法医学亲子鉴定增添了新的复杂性。

临床医学的多维影响

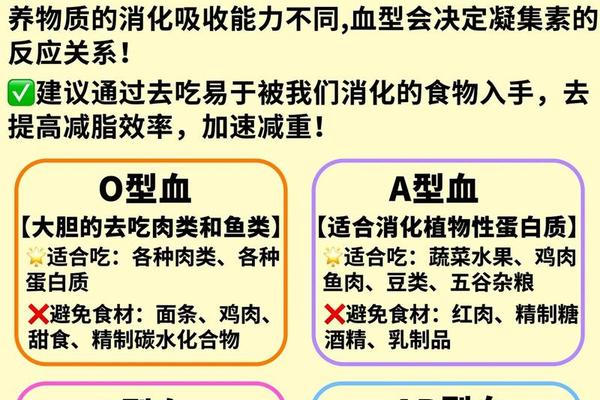

A型血的生物学特性与疾病易感性存在显著关联。流行病学数据显示,A型人群患胃癌的风险比其他血型高20%,这可能与幽门螺杆菌更易识别A抗原相关。而在心血管疾病领域,A型血个体纤维蛋白原水平普遍较高,导致血栓形成风险增加,这一发现被纳入欧洲心脏病学会的预防指南。

输血医学中的特殊考量同样值得关注。虽然O型血被称为"万能供血者",但其血浆中的抗A抗体会对A型受血者造成威胁。现代输血规范要求,在紧急情况下输注O型红细胞时,必须去除血浆成分以降低溶血风险。对于AB亚型患者,血库需要建立稀有血型档案,日本红十字会已实现通过基因分型技术对A亚型供者进行精准建档。

文化认知的演变历程

血型文化在东亚社会形成独特现象,日本学者能见正比古提出的"血型性格论"将A型血与谨慎、完美主义等特质关联。虽然这种理论缺乏科学依据,但影响了社会心理学研究路径。2015年东京大学开展的追踪研究显示,自我认同为A型血的个体在压力测试中皮质醇水平波动确实更显著,提示心理暗示可能产生生理效应。

在人类学研究领域,A型血的全球分布揭示文明迁徙轨迹。基因考古数据显示,A型血在农耕文明发源地(如两河流域)的出现频率达45%,显著高于游牧民族聚集区。我国中原地区A型血占比约30%,与仰韶文化遗址出土人骨的基因分析结果高度吻合,这为中华文明起源研究提供了分子人类学证据。

未来研究方向与展望

现有研究仍存在诸多待解之谜:A亚型抗原的糖基化程度如何影响新冠病毒受体结合效率?不同基因型组合是否导致肿瘤免疫治疗的差异化响应?解答这些问题需要建立跨学科研究平台,整合蛋白质组学、单细胞测序等前沿技术。美国国立卫生研究院(NIH)已启动"精准血型计划",旨在建立包含500万份样本的血型多组学数据库。

在临床应用层面,发展快速亚型检测试剂盒、完善稀有血型预警系统将成为重点。我国《临床输血技术规范》2024年修订版已增加基因分型指导原则,建议三级医院逐步开展ABO基因测序。这些进展将推动血型研究从表型观察迈向分子机制解析,为个体化医疗开辟新路径。

血型系统的复杂本质提示我们,任何简单化的分类都可能掩盖生物学的精妙设计。A型血的多维度特性不仅是遗传变异的见证,更是人类适应环境演化的缩影。随着研究手段的革新,血型科学必将为医学发展提供更多突破性启示,而保持对生命复杂性的敬畏,始终是科研探索应有的态度。