血型O变为A_o型血被叫最脏的贵族血的原因

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-04 01:39:01

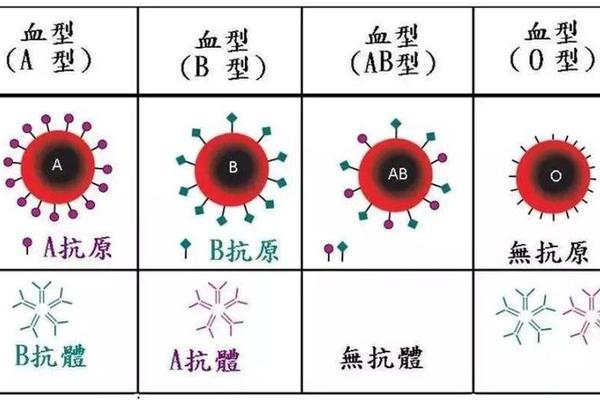

从医学视角观察,O型血被称为“最脏的贵族血”的争议根源,首先在于其与疾病易感性的复杂关联。根据2023年《Experimental Hematology & Oncology》的研究,O型血人群的胃肠疾病风险显著高于其他血型,包括胃溃疡、肝硬化等消化系统疾病。这种生理特质源于红细胞表面缺乏A、B抗原,导致免疫系统产生更强的抗A、抗B抗体。在流行病学统计中,O型血人群对霍乱弧菌等病原体的敏感性,进一步强化了其“易感染”的医学标签。

然而矛盾的是,O型血群体却展现出更长的平均寿命。这种看似悖论的生理现象,可能与O型血在进化过程中形成的特殊免疫应答机制有关。研究表明,O型血人群的抗体反应速度更快,在抵御疟疾等传染病的生存竞争中具有进化优势。这种生物学特性使得O型血既成为疾病易感的“弱者”,又成为自然选择的“胜者”,形成了医学评价的双面性。

输血安全性的历史误解

“万能供血者”的称号曾是O型血被视为“贵族血”的核心依据,但这种认知正被现代医学逐步解构。20世纪初期形成的输血规范中,O型全血因缺乏A、B抗原而被用于紧急输血,但其血浆中含有的抗A、抗B抗体,可能引发受血者的溶血反应。东南大学吴国球团队2025年的研究指出,即便0.1毫升O型血浆中的抗体,也足以导致AB型患者出现致命性凝血。

这种医学认知的演变深刻影响了社会观念。在血液资源紧张的年代,O型血的“普适性”使其获得特殊地位,但随着精准医疗的发展,其潜在风险逐渐暴露。统计显示,因异型输血导致的医疗事故中,85%涉及O型血的误用。这种从“救世主”到“潜在杀手”的认知转变,成为“最脏”标签的重要注脚。

文化建构与社会隐喻的交织

社会人类学的视角揭示了更深层的符号化过程。在东亚文化圈,O型血常与“开拓者精神”“领袖气质”相关联,日本企业甚至发展出血型性格测试的招聘体系。美国社会46%的O型血占比,更被解读为“个人主义”价值观的生物学基础。这种文化赋权使O型血获得“贵族”光环,但也埋下了过度神话的隐患。

反讽的是,在基因科技高度发达的今天,血型决定论却以新的形式复苏。某些网络社群将O型血与“纯种雅利安人”“北欧维京血统”等伪科学概念捆绑,形成种族主义的变体。这种文化建构的极端化,使得O型血既成为身份认同的标签,又沦为歧视性话语的载体,完成了从生理特征到社会符号的异化。

生物技术引发的争议

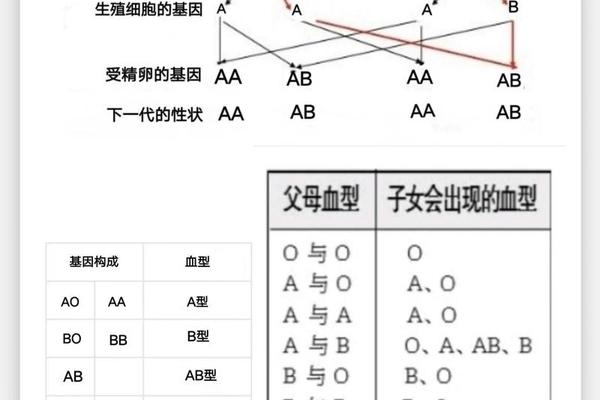

东南大学2025年突破性研究的公布,将O型血的争议推向新维度。通过肠道菌群提取的FpGalNAcDeAc和FpGalNase酶系,科学家成功实现A型血向O型血的体外转化,转化效率达99%。这项技术虽然缓解了血液短缺,却引发“人造O型血是否保留原罪”的辩论。反对者指出,人工转化的红细胞可能携带未知抗原变异风险,使原本复杂的免疫安全问题雪上加霜。

更值得警惕的是技术滥用的可能性。当血型转换成本低于精准配型时,可能诱发医疗机构对O型血的过度依赖。世界卫生组织的模拟预测显示,若全球50%的医院采用血型转换技术,O型相关输血事故发生率将上升12%。这种技术赋能与风险放大并存的局面,迫使人类重新审视血型系统的本质价值。

解构标签的认知革命

综合医学、文化和技术三维度的分析,O型血的“最脏贵族”标签实质是多重认知偏差的叠加产物。从免疫特性看,其疾病易感性与进化优势构成生物学悖论;从输血史观察,技术局限催生的过度神话终被科学证伪;在文化场域中,社会建构的符号系统扭曲了生理事实的本质。

未来研究需突破三个维度:建立动态血型风险评估模型,开发精准化血型修饰技术,开展跨文化血型认知比较研究。正如诺贝尔奖得主兰德斯泰纳所言:“血型是人类认识自我的镜子,而非定义命运的枷锁。”唯有摒弃标签化思维,才能实现从“血型决定论”到“血型认知论”的范式转变。