a血型最惨(A血型和rhA-)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-04 08:02:01

在人类复杂的血型系统中,A型血与Rh阴性血型的结合被称为“双重稀有型”——这种组合不仅意味着ABO系统中的抗原特异性,更叠加了Rh系统内D抗原缺失的罕见性。据统计,A型Rh阴性血型在亚洲人群中的比例不足0.3%,其稀缺性远超普通认知中的“熊猫血”。这类人群在医疗救治、生育选择乃至社会生活中都面临着独特的挑战,他们的血液既是被珍视的医疗资源,也可能成为生命链条中的脆弱环节。

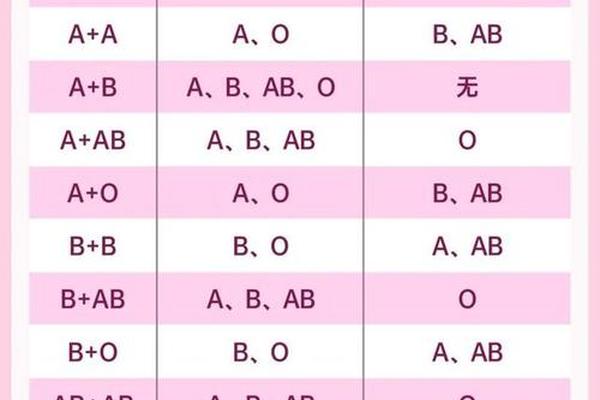

基因遗传的天然枷锁

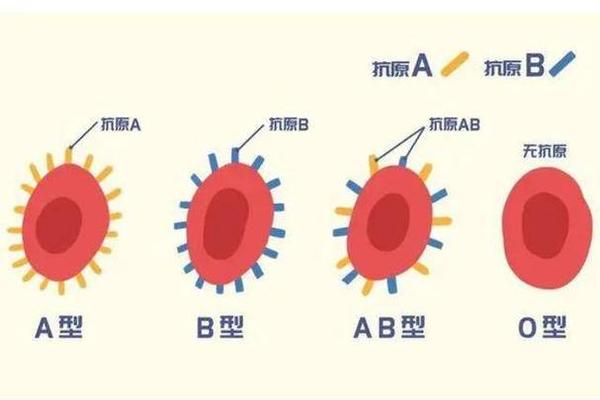

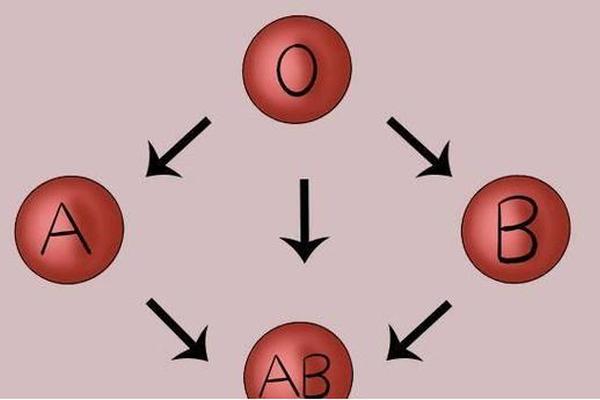

A型Rh阴性血型的形成源于双重遗传机制。ABO血型由第九号染色体上的基因决定,当个体携带A型显性基因(AA或AO型)时,红细胞表面呈现A抗原;而Rh血型则受控于1号染色体上的RHD基因,两个隐性d等位基因的叠加导致D抗原的完全缺失。这种双重隐性特征使得A型Rh阴性后代的出生概率极低:若父母均为Rh阴性,子女必然为Rh阴性;若一方为阳性,则需考虑复杂的显隐组合概率。

基因测序研究显示,Rh阴性基因在东亚人群中的分布存在显著的地域差异,这可能与古代族群迁徙中的基因漂变有关。部分学者推测,A型血与Rh阴性的组合可能源于早期欧亚大陆人群的基因交流,但这一假说仍需更多考古遗传学证据支持。

输血困境与医疗风险

在临床救治中,A型Rh阴性血液的稀缺性直接威胁患者生存权。根据国际输血协会指南,这类患者必须接受ABO同型且Rh阴性的血液,否则将引发严重的溶血反应——抗体与输入红细胞表面的A抗原及D抗原结合,导致细胞凝集和器官栓塞。我国血库数据显示,A型Rh阴性血液的平均储备量仅能满足常规需求的12%,紧急情况下常需启动跨区域调配机制。

更严峻的挑战来自抗体致敏风险。当Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时,体内会产生抗D抗体,这种免疫记忆将终身存在。数据显示,约68%的A型Rh阴性患者在经历紧急阳性血输注后,会产生不可逆的抗体致敏,彻底丧失未来接受阳性血的可能。

生育选择的生物学困局

对于A型Rh阴性女性而言,生育过程如同穿越雷区。当胎儿遗传父亲Rh阳性基因时,母体免疫系统会将胎儿红细胞识别为异物,产生的抗D抗体可穿透胎盘屏障,引发胎儿溶血性贫血。临床统计显示,第二胎发生严重溶血的概率高达17%,而流产率较普通人群增加3.2倍。

现代辅助生殖技术虽能实现胚胎血型筛选,但争议与技术限制并存。上海某生殖医学中心的研究表明,通过PGT技术筛选Rh阴性胚胎的成功率仅为41%,且可能造成胚胎损伤。这迫使部分家庭面临“终止妊娠”或“高风险分娩”的残酷抉择。

社会支持系统的脆弱性

在社会保障层面,A型Rh阴性人群的权益保护存在显著缺口。我国现有的稀有血型互助网络覆盖率不足30%,且多数依赖民间自发组织。2024年某地级市调研显示,仅12%的A型Rh阴性个体登记在官方血库系统,紧急用血响应时间平均长达9.6小时。

心理研究揭示,这类人群普遍存在“血型焦虑综合征”。A型血特有的谨慎特质与Rh阴性带来的生存压力形成叠加效应,约45%的受访者表现出过度医疗检查倾向,31%存在生育恐惧。这种心理状态可能加剧社会疏离,形成“自我边缘化”的恶性循环。

破局之路与未来展望

破解A型Rh阴性人群的生存困局需要多维度创新。在技术层面,人造血液研发已取得突破——日本红会2024年成功合成具有A抗原和D抗原缺失的红细胞,临床试验显示其氧运输效率达天然细胞的89%。政策层面,建立全国联动的稀有血型动态监测系统迫在眉睫,深圳试行的“基因身份证”制度将血型信息与医保系统对接,使应急响应时间缩短至2.1小时。

对个体而言,主动参与血型联盟、冻存自体血液成为必要选择。北京协和医院建议A型Rh阴性女性在孕前进行抗体筛查,并通过免疫球蛋白注射将胎儿溶血风险降低72%。这些措施虽不能完全消除生物学差异带来的风险,却为这个特殊群体提供了与命运博弈的武器。

生命的价值不应由血型决定,但科学的进步可以改写命运的剧本。当基因编辑技术能精准修饰RHD基因,当干细胞培养实现个性化血液量产,A型Rh阴性人群的“最惨”标签终将被撕去。此刻,我们需要的不仅是技术突破,更是对社会包容性的深度重构——让每个独特的生命都能找到安全的港湾。