血型鉴定A RH;rh血型鉴定

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-04 18:44:02

血液是生命的纽带,而血型鉴定则是保障医疗安全的核心技术之一。在临床实践中,ABO与Rh血型系统因其免疫原性和临床相关性,构成了输血医学的基石。其中,A型Rh血型的鉴定不仅涉及抗原抗体反应的复杂性,更关系到输血相容性、新生儿溶血病预防等关键领域。随着分子生物学技术的突破,血型鉴定正从传统血清学向精准医学跨越,但弱D型、部分D型等特殊表型仍对检测技术提出挑战。本文将系统解析A型Rh血型鉴定的科学内涵与技术进展。

一、血型系统的生物学基础

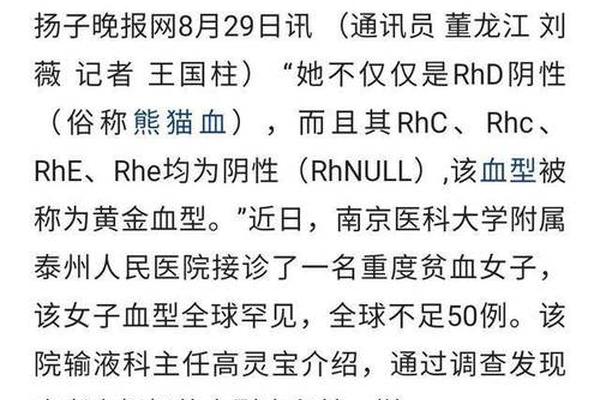

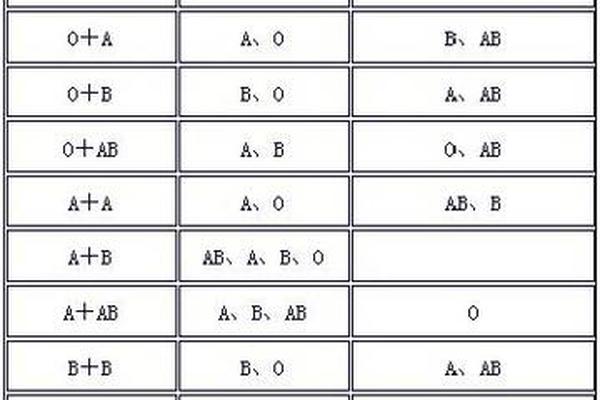

ABO血型系统由9号染色体上的糖基转移酶基因决定,A型个体红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体。Rh系统则受1号染色体RHD和RHCE基因调控,D抗原作为该系统中免疫原性最强的抗原,其存在与否直接决定Rh阳性或阴性分类。中国汉族人群中Rh阴性仅占0.34%,而欧美白人阴性率可达15%,这种种族差异源于RHD基因缺失频率的不同。

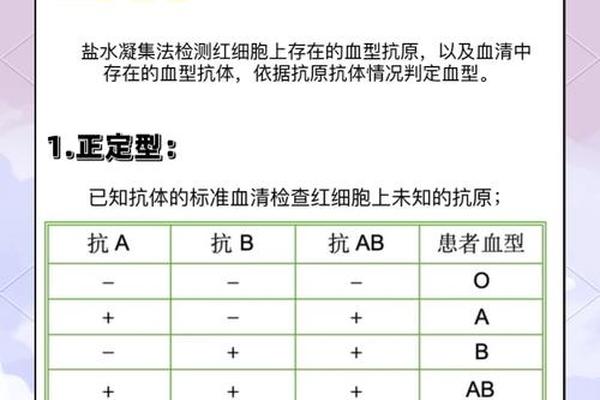

抗原抗体反应遵循锁钥原理,IgM类抗D抗体在盐水介质中即可引发红细胞凝集,而IgG类抗体需通过抗人球蛋白试验显现。这种双重机制导致Rh血型鉴定存在复杂性:常规试管法可能漏检弱D表型,而Del型(D抗原极微量)更需吸收放散技术才能识别。研究显示,亚洲Rh阴性人群中10%-30%实为Del型,这对血型精准分类提出特殊要求。

二、检测技术的演进与革新

传统试管法通过离心观察凝集现象,操作简便但灵敏度有限。玻片法要求40%-50%红细胞悬液浓度,依赖温度控制(40-50℃)促进抗原抗体结合,但存在2%的弱D漏检风险。微量板法引入自动化技术,通过标准化离心和机械震荡提升结果判读一致性,其阴性样本还可通过37℃孵育强化弱反应检测。

微柱凝胶技术的突破性在于分子筛效应与免疫反应结合,0.8%-1%红细胞悬液在葡聚糖凝胶中形成分层现象。该方法将灵敏度提升至0.01IU/mL,能有效识别部分D变异体。Diagnostic Grifols公司的DianaGel Confirm系统采用四孔设计(抗A、抗B、抗D、质控),配合全自动血型仪实现每小时300样本处理量,误差率低于0.05%。而基因检测技术通过PCR-RFLP分析RHD基因外显子,可准确鉴别弱D型15等亚型,在疑难血型鉴定中展现独特优势。

三、临床实践中的关键挑战

输血安全方面,Rh阴性患者输入D阳性红细胞后,70%会在4-8周内产生抗D抗体,二次输血时引发急性溶血反应。美国血库协会(AABB)要求献血者必须进行弱D确认试验,而患者样本仅需初筛阴性即可判定,这种差异化管理源于临床风险权衡。对于AB型Rh阴性患者,血浆中缺乏抗A、抗B抗体,理论上可接受任何ABO型Rh阴性血液,但实际操作中仍需严格交叉配型。

在围产期医学中,Rh阴性孕妇的抗体监测至关重要。首次妊娠Rh阳性胎儿时,约1%发生致敏;二次妊娠致敏率升至16%。抗D免疫球蛋白的应用使新生儿溶血病发病率从14%降至1%以下。但部分D型孕妇仍可能产生抗D抗体,因此孕16周起需每月进行抗体效价监测。

四、未来发展方向与策略

标准化建设亟待加强,我国现行《临床输血技术规范》对弱D检测尚无统一流程,导致各实验室阈值设定差异。多中心研究显示,采用EUROPEAN SAG-M试剂时,0.8%红细胞悬液结合增强型抗球蛋白试验,可使弱D检出率提高至99.3%。基因分型技术的成本已从2005年的$300/样本降至$50,全基因组测序结合机器学习算法,可实现对RHD-CE-D杂交基因的精准识别。

质控体系创新方面,英国NHS引入条形码追踪系统,将血样识别错误率从0.03%降至0.0007%。纳米磁珠技术通过表面修饰抗D单克隆抗体,可在5分钟内完成Del型检测,灵敏度较传统方法提升100倍。这些技术进步正推动血型鉴定向个性化、智能化方向发展。

血型鉴定作为连接基础医学与临床实践的桥梁,其技术革新直接关乎生命健康。从试管离心到基因测序,从血清学表型到分子分型,A型Rh血型鉴定的发展历程印证了精准医学的必然趋势。未来需建立多模态检测体系,整合血清学、分子生物学和人工智能技术,同时加强区域性血型数据库建设。唯有如此,才能在复杂变异型鉴定、稀有血型供给等领域实现突破,最终构建安全高效的血型管理系统。