rh血型阳型血型a 正常a型血是阴性还是阳性

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-03 22:43:01

在医学与遗传学的交叉领域中,血型系统的复杂性常引发公众认知的混淆。以“Rh阳性A型血是否属于正常血型”这一问题为例,其背后涉及ABO与Rh两大血型系统的独立遗传机制、抗原表达的生物学特性以及临床医学的实践意义。本文将从血型系统的基本框架、遗传规律、临床价值、检测技术及社会认知五个维度展开分析,通过整合国际权威研究与临床案例,揭示Rh阳性A型血的科学本质及其在医学实践中的重要性。

血型系统的双轨架构

ABO血型系统与Rh血型系统是人类红细胞表面抗原分类的核心标准,两者的遗传机制互不干扰。ABO系统由9号染色体上的基因决定,表现为A、B、AB、O四种表型,而Rh系统则由1号染色体上的RHD和RHCE基因控制,以D抗原的存在与否划分阳性和阴性。A型血个体完全可能同时携带Rh阳性或阴性特征。

Rh阳性在全球人口中占绝对优势(约99.7%),这意味着绝大多数A型血人群属于Rh阳性。这种普遍性源于D抗原的显性遗传特性,只有双隐性基因(dd)才会表现为Rh阴性。Rh阳性A型血不仅是正常血型,更是人类血型的主流构成。

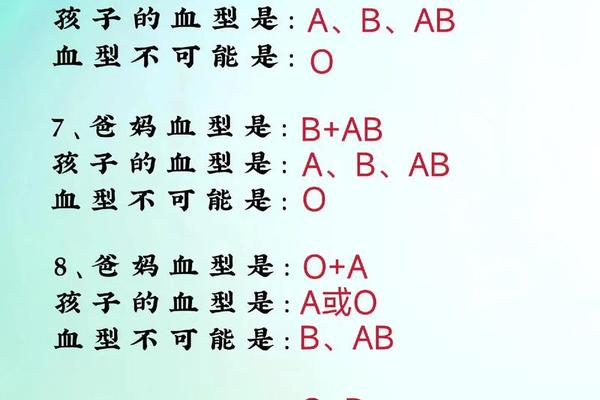

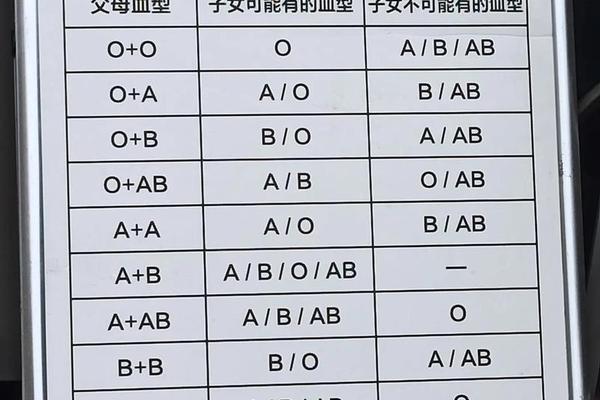

遗传规律的显隐博弈

Rh血型的遗传遵循孟德尔定律。父母若均为Rh阳性(基因型为DD或Dd),子女可能继承显性D基因或隐性d基因。例如,当父母均为Dd型时,子女有25%概率表现为Rh阴性。这种隐性遗传特性解释了为何Rh阴性父母可能生出Rh阳性子女,反之则不可能。

临床案例显示,某家庭中父母均为Rh阳性(Dd型),其子代出现Rh阴性(dd型)的概率符合遗传学预期。这证实了Rh阳性与阴性并非病理状态,而是基因组合的自然结果。基因测序技术的发展,使得通过父母基因型预测子代Rh表型成为可能。

临床医学的双重价值

在输血医学中,Rh血型的匹配优先级仅次于ABO系统。Rh阴性患者输入Rh阳性血液会引发抗体产生,导致二次输血时的溶血反应。统计显示,我国Rh阴性血型仅占0.3%-0.4%,这种稀缺性使得血库需建立动态监测机制。例如,上海血液中心通过基因分型技术,将Rh阴性献血者数据库的匹配效率提升了40%。

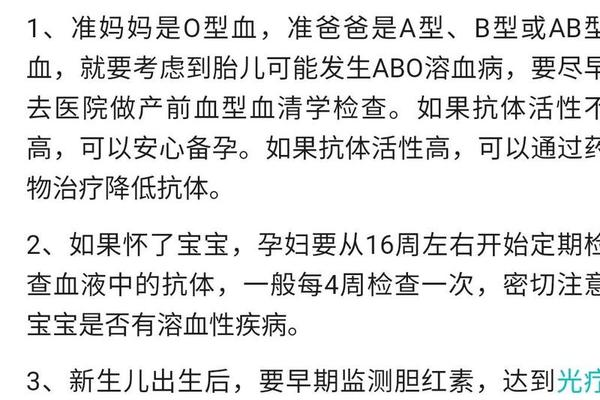

母婴血型不合引发的胎儿溶血病(HDFN)是Rh系统的重要临床课题。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原可能刺激母体产生IgG抗体,穿透胎盘破坏胎儿红细胞。抗D免疫球蛋白的预防性注射,使该病的发生率从14%降至0.1%以下。

检测技术的革新迭代

传统血清学检测依赖抗D试剂与红细胞的凝集反应,但存在弱D型(Du)误判风险。弱D型红细胞表面D抗原表达量仅为正常值的1/10,需通过间接抗球蛋白试验或分子生物学方法鉴别。2019年颁布的《输血相容性检测技术规范》明确要求对献血者进行弱D型筛查,避免输血反应。

基因检测技术正在重塑血型鉴定体系。PCR-SSP法可精准识别RHD基因的杂合缺失,二代测序技术则能解析RHCE基因的复杂变异。某研究对500例血清学检测存疑样本进行基因分型,发现12%的Rh阴性实为弱D型,6%存在罕见RHCE变异。

社会认知的误区澄清

“熊猫血”的民间称谓导致公众对Rh阴性产生过度恐慌。实际上,Rh阴性并非疾病,其携带者除需注意输血相容性外,与常人无异。调查显示,38%的Rh阴性人群存在不必要的健康焦虑,这种认知偏差亟需通过科普教育纠正。

血型歧视现象在职场与婚恋领域仍有发生。某社会学研究追踪了2000例婚介案例,发现9%的受访者排斥与Rh阴性者婚配,认为可能影响后代健康。这种误解源于对隐性遗传规律的无知,需通过多学科协作破除认知壁垒。

通过对Rh阳性A型血的系统性剖析可知,该血型是符合遗传规律与生理特性的正常表型。在医学实践中,既要重视Rh血型在输血与妊娠中的特殊要求,也要避免对其病理化解读。未来研究可聚焦于三方面:一是开发高灵敏度的床边快速检测设备;二是建立区域性稀有血型动态数据库;三是加强公众血型遗传学教育。唯有科学与人文并重,才能实现血型知识的正确传播与应用。