a血能给其他血型_o型血是万能血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-05 07:03:02

在医学史上,O型血曾被冠以“万能供血者”的称号,而关于A型血能否输注给其他血型的讨论也始终伴随着争议。这种认知源于对ABO血型系统抗原-抗体反应机制的初步理解,但随着免疫学研究的深入,现代医学已揭示了血液相容性背后复杂的生物学逻辑。从20世纪初Landsteiner发现ABO血型系统至今,输血医学经历了从经验主义到精准医疗的蜕变,而关于血型兼容性的真相,既包含生命科学的精妙法则,也暗藏临床实践中的潜在风险。

一、ABO血型系统的生物学逻辑

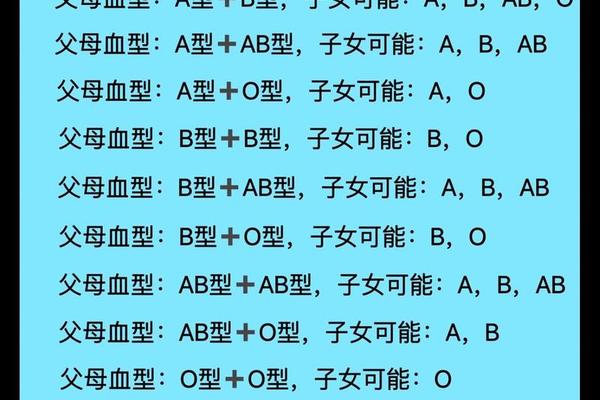

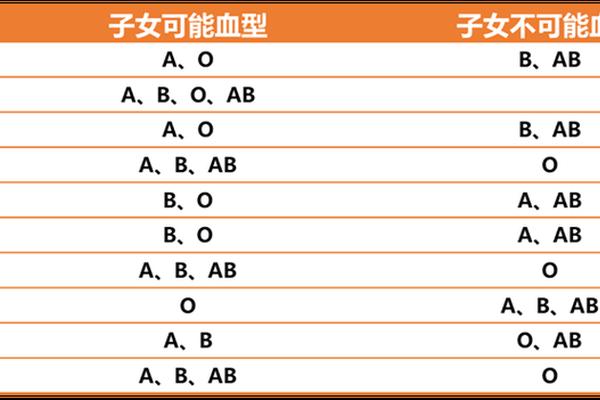

血液的相容性本质上由红细胞表面抗原与血浆抗体的相互作用决定。在ABO血型系统中,A型红细胞携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;B型红细胞携带B抗原,血浆含有抗A抗体;AB型红细胞同时具有A、B抗原,但血浆无相应抗体;O型红细胞缺乏A、B抗原,却同时携带抗A和抗B抗体。这种精密的反向互补机制,构成了输血安全的第一道防线。

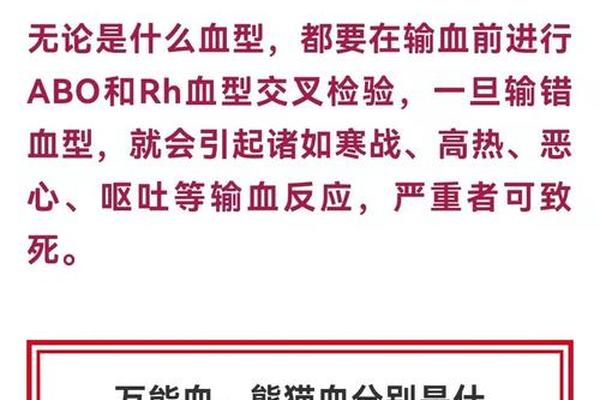

抗原-抗体反应的本质是免疫系统的识别与攻击。当异种抗原进入体内,血浆中的IgM抗体会立即启动凝集反应,导致输入的红细胞破裂溶血。例如将A型血输注给B型患者,供体红细胞的A抗原会与受体血浆中的抗A抗体结合,形成致命的抗原-抗体复合物。这种反应在输血后数分钟内即可引发寒战、高热、血红蛋白尿等症状,严重时导致急性肾功能衰竭。

二、O型血“万能性”的双重面相

O型血被称为“万能供血者”的核心依据在于其红细胞表面缺乏A、B抗原。在紧急情况下,O型红细胞不会与任何ABO血型受体的血浆抗体发生凝集反应,这种特性使其成为战地医疗和急诊抢救的重要资源。数据显示,每1000例紧急输血中,约有23%采用O型红细胞悬液进行过渡性输注。

但这种“万能性”存在严格限制。O型血浆中含有高浓度的抗A、抗B抗体,若输注全血,供体抗体将与受体红细胞抗原发生反应。临床研究显示,输注200ml O型全血可使A型受体溶血风险增加37%。因此现代输血规范明确要求,异型输血必须使用去除血浆的O型洗涤红细胞,且输注量不得超过800ml。

三、A型血的输血限制与亚型风险

传统认知中,A型血仅能输注给A型或AB型受体。但A型亚型的发现揭示了更复杂的临床图景。约1%的A型人群属于A2亚型,其红细胞表面A抗原表达量仅为标准A1型的10%-15%,且血浆中存在抗A1抗体。这种特性导致两个特殊现象:A2型血液可能被误判为O型,而A2型受体输入A1型血液时可能发生迟发性溶血反应。

在特殊情况下,A型血液的输注范围存在理论上的扩展可能。例如对AB型受体而言,其血浆中缺乏抗A抗体,理论上可接受A型红细胞。但实际操作中仍需警惕ABO亚型干扰,研究显示0.3%的AB型人群携带弱A抗原,可能引发轻度溶血反应。因此《临床输血技术规范》仍强调同型输注原则,仅在血源紧缺时经严格交叉配血后实施有限异型输注。

四、精准输血时代的技术革新

分子诊断技术的突破使血型鉴定进入基因层面。通过PCR-SSP技术可准确识别ABO基因的695T>C等关键位点突变,将A亚型误判率从血清学检测的2.3%降至0.01%。浙江大学团队研发的红细胞三维凝胶包裹技术,通过纳米材料遮蔽D抗原,使Rh阳性红细胞能安全输注给Rh阴性患者,这项突破为稀有血型救治提供了新方案。

未来输血医学将呈现三大趋势:人工血替代品研发已进入临床试验阶段,干细胞定向分化技术可批量生产通用型O阴性红细胞;血型转换酶技术可将A/B抗原还原为H抗原,实现血液资源的通用化改造;个体化输血方案将结合基因组学数据,建立精准的输血风险预测模型。这些创新不仅突破传统血型限制,更将彻底改变血液供给格局。

在生命科学的坐标系中,血液兼容性的认知始终处于动态演进之中。从O型血的“有限万能”到A型亚型的精准识别,从经验性输血到分子层面的精准配型,每一次认知突破都在重塑临床实践的标准。当前医学共识强调:同型输注仍是黄金准则,异型输血须遵循“少量、慢速、去血浆”原则。面向未来,我们既要依托技术创新突破生物限制,更需通过无偿献血完善血液储备——毕竟,在可预见的时期内,人类血液依然是无可替代的生命礼物。