a血型失血需要什么血型急救,a型血能救O型血吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-07 07:53:02

在医疗急救场景中,血液配型的正确选择直接关系到患者的生存率。对于A型血患者而言,失血后的输血策略既有明确的科学依据,也存在紧急情况下的特殊处理原则。而“A型血能否救助O型血患者”这一问题,则涉及血型抗原与抗体的复杂免疫反应,以及现代医学在血型转换技术上的突破。本文将从血型系统的生物学基础、临床输血原则、科学前沿进展等角度,系统解析这一主题。

一、ABO血型系统的生物学基础

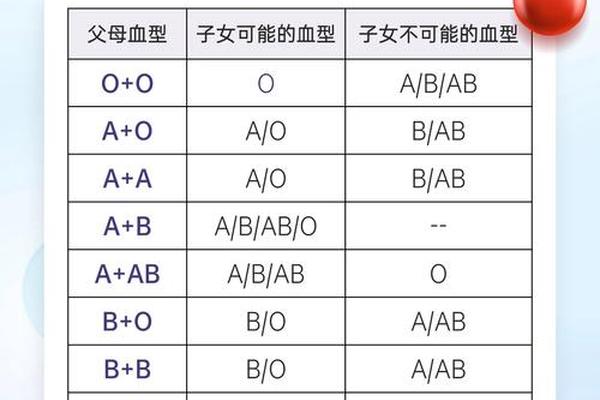

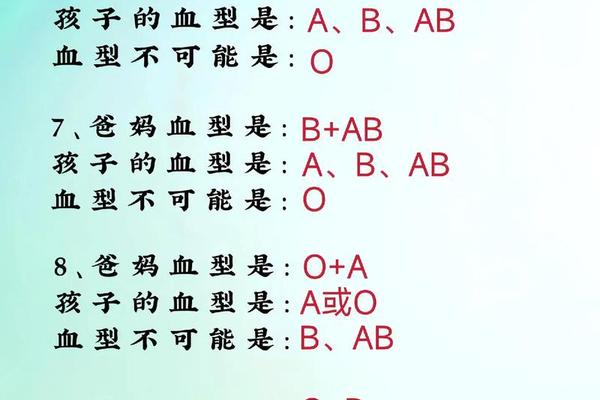

人类ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的特异性匹配。A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体;O型血的红细胞无A、B抗原,但血浆中同时存在抗A和抗B抗体。这种抗原-抗体的对应关系,决定了不同血型间的输血相容性。

当A型血患者接受异型血液时,其血浆中的抗B抗体会攻击携带B抗原的红细胞,导致红细胞凝集和溶血反应。例如,若误输B型血,抗B抗体将引发免疫级联反应,严重时可导致休克甚至死亡。输血前的血型鉴定和交叉配血试验是保障安全的核心步骤。现代医疗中,通过凝胶卡法或盐水法检测主侧(供者红细胞与受者血清)和次侧(受者红细胞与供者血清)的凝集反应,确保万无一失。

二、A型血失血的急救原则

优先输注同型血是A型血患者急救的首要原则。临床数据显示,同型输血可最大限度避免免疫反应,保证红细胞存活率和氧气运输效率。例如,在车祸或手术大出血等场景下,A型全血或红细胞悬液能快速恢复患者血容量,同时避免抗体攻击风险。

在血库储备不足的紧急情况下,O型红细胞可作为替代方案。由于O型红细胞缺乏A、B抗原,不会被A型血浆中的抗B抗体识别,因此可短期用于急救。但需注意两点限制:一是必须去除O型血浆(因其含抗A抗体),仅输注洗涤后的红细胞;二是输注量需严格控制,一般不超过400毫升,以避免残余血浆引发迟发性溶血。例如,某医院在A型血短缺时,通过输注O型洗涤红细胞成功抢救了一名失血性休克患者。

三、A型血救助O型血的科学壁垒

从免疫学角度,A型血不能直接输注给O型患者。O型血浆中的抗A抗体会迅速攻击A型红细胞表面的A抗原,引发急性溶血反应。研究显示,200毫升异型血输入即可导致血红蛋白尿、肾衰竭等严重并发症。这一结论在动物实验和临床误输案例中均得到验证,例如1998年某医院因配型失误导致O型患者输入A型血后发生弥散性血管内凝血(DIC)。

但科学界正在突破这一限制。2022年,丹麦科学家利用肠道细菌Flavonifractor plautii的酶对,成功将A型红细胞表面的A抗原转化为O型的中性H抗原。这种经修饰的“人工O型血”在动物实验中未引发免疫排斥,为跨血型输血提供了新可能。该技术仍需解决酶转化效率(需100%去除抗原)和成本问题,目前尚未大规模临床应用。

四、血型转换技术的未来展望

血型转换技术的核心目标是建立“通用血型库”。通过酶处理或基因编辑,将A、B型血转换为O型,可显著缓解血源紧张问题。统计显示,全球A型血人群占比约28%-34%,若实现高效转换,通用血库存量可提升40%以上。2023年的临床试验表明,转换后的A型血在输注给O型志愿者时,红细胞存活率达97%,与同型输血无显著差异。

技术挑战依然存在。血浆中的抗体需同步处理,例如通过免疫吸附法去除O型血中的抗A抗体;需建立快速检测体系,确保抗原清除完全性;和成本问题也需考量,单次酶处理成本高达300美元,限制了普及。科学家预测,随着合成生物学和纳米技术的发展,未来十年内或可实现血型转换的规模化应用。

总结与建议

A型血患者的急救需严格遵循同型优先原则,O型红细胞仅在特定条件下作为过渡方案。而A型血救助O型患者的传统路径虽不可行,但酶工程技术的突破正逐步改写这一规则。建议医疗机构:①加强血型知识科普,减少“万能血”认知误区;②储备少量经处理的通用型红细胞应对紧急事件;③关注血型转换技术进展,适时引入新型检测设备。未来研究应聚焦于酶稳定性的提升、抗体清除技术的优化,以及转换血液的长期安全性评估,最终实现输血医学从“适配”到“通用”的范式转变。