ab血型能给a血型移植器官吗_ab型血为什么叫熊猫血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-07 14:26:02

血液的神秘性始终牵动着人类对生命本质的探索。AB型血因其独特的遗传特性和稀有的分布,常被赋予“熊猫血”的称号,而其能否跨越血型屏障为A型患者提供器官移植的可能性,更是医学界与公众共同关注的焦点。本文将从血型系统的科学原理、器官移植的适配规则、AB型血的独特性及医学技术突破等多个维度,深入探讨这一话题。

一、血型与器官移植的适配规则

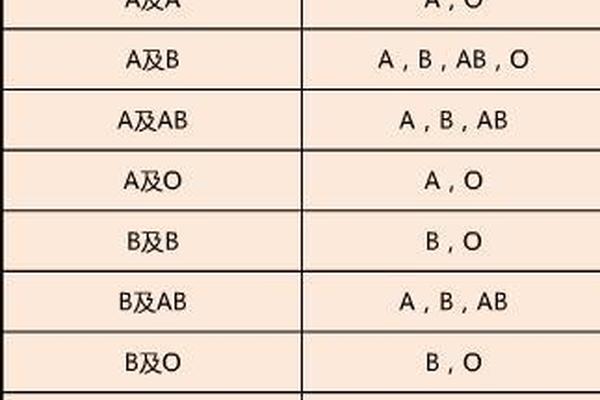

器官移植的核心在于供体与受体的免疫相容性,而ABO血型系统是其中的首要筛选条件。传统输血原则要求供体红细胞抗原与受体的血浆抗体不发生冲突。例如,A型血的红细胞携带A抗原,若移植给O型受体,其血浆中的抗A抗体会引发溶血反应。对于器官移植,这一规则同样适用:A型受体只能接受A型或O型供体的器官,AB型供体因携带A、B两种抗原,理论上仅能向AB型受体捐献。

近年来的研究突破了这一限制。剑桥大学的科学家通过酶处理技术,成功将B型肾脏的抗原标记去除,使其转化为通用O型。类似技术也可应用于AB型器官,通过消除B抗原,可能实现与A型受体的部分兼容。这为跨血型移植提供了新的可能性,但仍需进一步验证其安全性与长期效果。

二、AB型血的“熊猫血”之谜

AB型血被称为“熊猫血”的说法存在一定争议。从ABO系统看,AB型仅占全球人口的约9%,中国更低至7%。其稀有性源于进化历程:AB型是A型与B型族群融合的后代,出现时间最晚,且需父母一方携带A或B基因。但真正的“熊猫血”在医学上指RH阴性血,其人群占比不足1%,而AB型与RH阴性叠加的概率更低,仅约0.05%。

这种称呼混淆可能源于公众对血型分类的误解。AB型因红细胞同时携带A、B抗原,血浆中无抗A、抗B抗体,成为“万能受血者”,在紧急输血中具有特殊价值。这种功能上的“稀有性”或许强化了其“珍贵”的标签,但需注意与RH阴性血的科学区分。

三、医学技术对血型壁垒的突破

传统器官移植依赖严格的血型匹配,但新技术正在改写规则。体外肺灌注(EVLP)结合酶处理技术可清除供体器官的血型抗原。例如,A型肺经酶处理后,抗A抗体减少97%,成功接受O型血浆灌注。类似方法若应用于AB型器官,可能通过去除B抗原,使其适配A型受体。活体捐献的部分器官(如肝脏)具有再生能力,跨血型移植的排异风险更低。

另一突破来自基因编辑。2022年,日本学者通过碱基编辑技术修改造血干细胞的血型基因,使A型血转化为O型。虽然该技术尚未应用于临床,但为未来定制化器官移植提供了方向。

四、血型与健康的复杂关联

AB型血的健康特征亦引发关注。研究显示,AB型人群心脏病和认知障碍风险较高,可能与A、B抗原共存导致的免疫复杂性有关。例如,AB型血浆中纤维蛋白原水平较高,易形成血栓。而“熊猫血”(RH阴性)则因抗体稀缺,输血资源紧张,妊娠时需特别防范新生儿溶血。

值得注意的是,血型对健康的影响并非绝对。台湾队列研究发现,AB型与肾癌风险呈负相关,提示血型与疾病的关系需结合遗传、环境等多因素分析。AB型血的特殊性更多体现在免疫系统的独特性,而非直接的病理关联。

五、挑战与未来方向

跨血型移植虽具潜力,但面临争议。例如,酶处理可能改变器官的生物学特性,长期影响未知。稀有血型资源的分配需平衡公平与效率。建议建立全球联动的稀有血型数据库,并加强公众教育,纠正“AB型=熊猫血”的认知偏差。

未来研究可聚焦两方面:一是优化血型转换技术,降低免疫排异风险;二是探索血型与器官功能的深层关联,例如AB型肝脏是否具有特殊的代谢优势。只有将技术创新与考量结合,才能实现器官移植的真正普惠。

总结

AB型血的特殊性既源于其遗传机制的复杂性,也受社会认知的影响。尽管传统医学认为AB型无法直接为A型提供器官,但酶处理与基因编辑技术正逐步打破这一限制。厘清“熊猫血”的科学定义,有助于公众正确理解血型价值。未来,随着跨学科研究的深入,血型或将不再是器官移植的绝对壁垒,而AB型血的独特生物学特性,也可能为精准医疗开辟新路径。