a型隐性血型—血型a一是稀有血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-06 00:49:02

ABO血型系统是人类最基础的血型分类方式,其中A型血因携带A抗原而区别于其他类型。A型血并非单一类型,而是包含多个亚型的复杂系统。在A型血的亚型中,A1亚型占绝对主导地位(约99.9%),而A2、A3、Ax、Aend等亚型则因抗原表达微弱或结构特殊被称为“隐性A亚型”,其分布频率极低,例如中国汉族人群中A2亚型仅占A型血的1%以下。

隐性A亚型的核心特征在于抗原表达的弱化或异常。例如,A2型红细胞仅携带A抗原,缺乏A1型特有的A1抗原,且抗原密度显著低于A1型;而A3、Ax等亚型甚至需要通过吸收放散实验才能检测到痕量A抗原。这种生物学差异导致隐性A亚型在常规血型检测中易被误判为O型或B型,尤其在抗-A抗体浓度不足的检测条件下,误诊率可能高达10%以上。

二、隐性A亚型的遗传学机制

隐性A亚型的形成与ABO基因的突变密切相关。研究发现,A1型由显性基因控制,而隐性亚型多由基因点突变或移码突变导致酶活性下降。例如,A2亚型的形成与GTA基因中第467位碱基的缺失相关,这种突变使得N-乙酰半乳糖胺转移酶无法有效催化H抗原向A抗原的转化,导致红细胞表面A抗原数量减少约20%-30%。

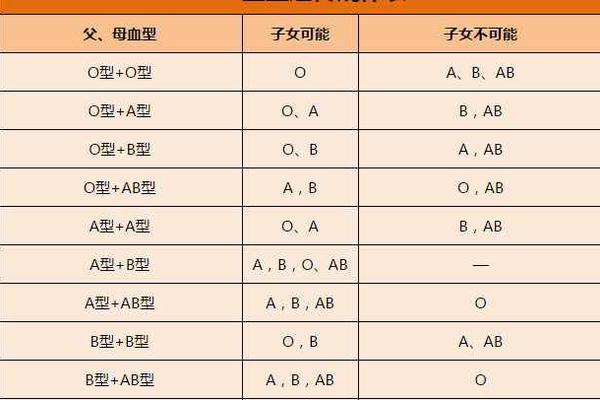

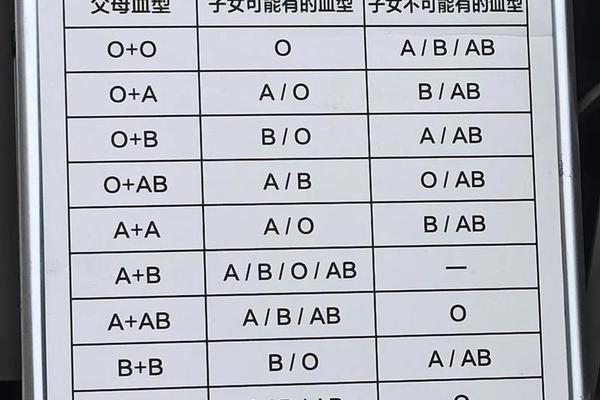

从遗传规律来看,隐性A亚型遵循显隐性遗传模式。以Ax亚型为例,其基因型可能为AO或AA,但因酶活性不足,表型呈现弱A抗原特征。这种现象在亲子鉴定中可能引发矛盾,例如父母均为A型血,子女却因遗传隐性亚型基因而表现为O型。某些罕见突变(如CisAB型)甚至会导致A与B基因位于同一条染色体上,进一步增加血型遗传的复杂性。

三、临床输血与诊断挑战

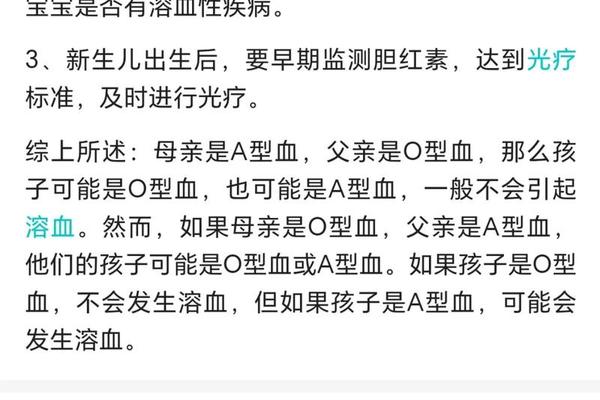

隐性A亚型对临床输血安全构成显著威胁。常规抗-A试剂对A2亚型的凝集反应强度仅为A1型的1/4,而对Ax等更弱亚型可能完全无反应。若未进行精细检测,误将A2型供血者判定为O型,可能导致受血者输入后发生迟发性溶血反应。据统计,约0.03%的输血事故与隐性A亚型误配相关,尤其在高频输血的血液病治疗中风险更高。

针对这一问题,国际输血协会建议采用多重检测策略:除常规血清学检测外,需结合分子生物学方法(如PCR-SSP)进行基因分型。例如,Ax亚型需通过吸收放散实验确认其弱A抗原,而Aend亚型则需检测唾液中的血型物质以排除伪O型可能。中国部分三甲医院已建立ABO亚型数据库,通过基因测序技术将误诊率控制在0.001%以下。

四、隐性A亚型的生物学意义

从进化角度看,隐性A亚型可能具有适应性优势。研究显示,A抗原的表达强度与病原体感染风险存在关联:弱A抗原可能降低某些病毒(如诺如病毒)的感染概率,但同时可能增加幽门螺杆菌的定植风险。2020年新冠疫情期间的流行病学数据显示,A型血人群的感染风险较O型高15%,但A亚型内部的差异尚未明确,这为后续研究提供了方向。

隐性A亚型的研究推动了血型分子生物学的发展。例如,通过解析A2型转移酶的三维结构,科学家成功开发出人工合成A抗原的方法,为血型转换技术的突破奠定基础。未来,基于CRISPR的基因编辑技术或能实现特定血型的定向改造,从根本上解决稀有血型供血短缺问题。

五、社会认知与公共卫生策略

公众对隐性A亚型的认知严重不足。调查显示,仅12%的A型血人群了解亚型差异,而医疗机构中约30%的基层检验科未配备亚型检测设备。这种认知鸿沟导致部分隐性A亚型个体在紧急输血时面临更高风险。

为此,建议从三方面完善公共卫生体系:一是将ABO亚型检测纳入献血者常规筛查,建立区域性稀有血型库;二是加强临床医生培训,制定亚型输血指南;三是通过科普宣传提升公众认知,例如推广“隐性血型身份证”等便民措施。目前,北京、上海等地已试点建立“亚型献血者联盟”,通过基因档案匹配实现精准供血。

隐性A亚型作为血型系统的特殊存在,既是生命多样性的微观体现,也是医学检验技术的试金石。其研究不仅关乎输血安全,更与疾病易感性、群体遗传学等前沿领域交织。未来需进一步探索亚型与免疫系统的相互作用机制,同时借助人工智能技术优化亚型识别算法。唯有深化基础研究、完善临床实践、提升公众意识,方能构建起覆盖全生命周期的血型安全管理网络。