a血型是瘦子 a血型的人多不多

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-08 16:16:03

在当代社会,血型与健康、性格乃至体型的关系始终是公众关注的热点话题。根据全国献血机构统计数据显示,我国A型血人口占比约为28%,位居ABO血型系统中的第二位,远高于AB型血(7%),但低于O型血(41%)。有趣的是,多项研究指出A型血人群常被描述为"清瘦体质",这一现象引发了对血型与体型关联性的深入探讨。本文将从人口分布、生理机制、社会文化及科学争议四个维度展开分析,试图揭示A型血人群的体型特征及其背后的复杂动因。

血型分布的地域性特征

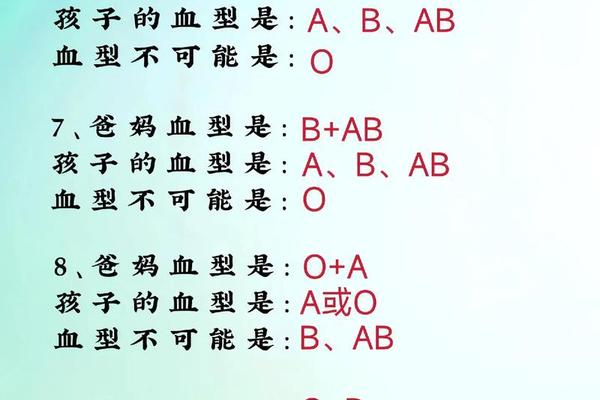

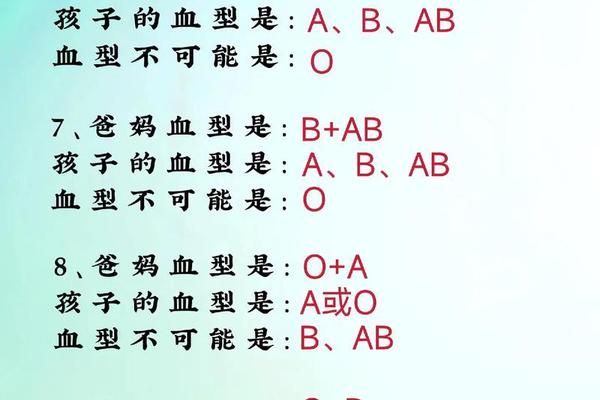

从人口统计学角度观察,A型血在我国呈现出显著的地域差异。长江流域及华中地区A型血占比高达32%,而华南地区仅为27%,西藏地区甚至低至20.15%。这种分布规律可能与历史迁徙和遗传适应有关——北方游牧民族B型血比例较高,而农耕文明发源地的长江流域更利于A型血基因的延续。

值得注意的是,A型血并非我国最稀有的血型。根据国际输血协会数据,全球范围内AB型血仅占9%,而我国AB型血人口仅0.98亿,不足总人口的7%。这解释了为何临床用血中AB型血更为稀缺,而非公众认知中的A型血。值得注意的是,A型血人群虽占人口近三成,但在献血比例上却相对偏低,这可能与其性格特征中谨慎、敏感的特质相关。

生理代谢的潜在关联

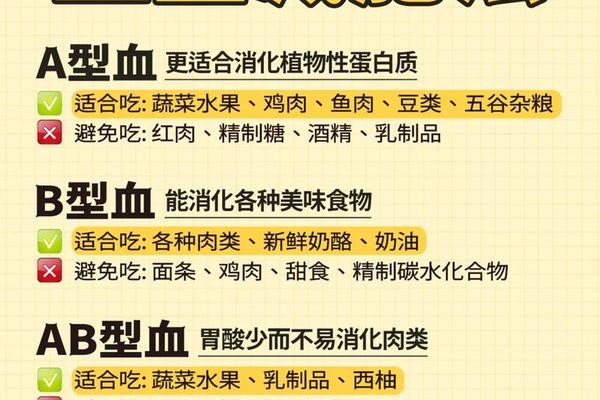

在生理机制层面,A型血的代谢特征可能影响体型维持。日本学者古川竹二的研究发现,A型血人群胃酸分泌量较其他血型少15-20%,这导致其对动物蛋白的消化能力较弱。现代研究进一步证实,A型血携带者的α-岩藻糖基转移酶活性较低,这种酶与碳水化合物代谢密切相关,可能造成基础代谢率较O型血低5-8%。

从疾病易感性角度看,A型血人群对幽门螺杆菌的易感风险增加30%,这使得他们更易出现慢性胃炎等消化系统疾病。这种生理特质迫使A型血人群在饮食选择上更倾向清淡、易消化的植物性膳食,客观上形成了低热量摄入的饮食模式。韩国延世大学的研究还发现,A型血个体的血清瘦素水平较O型血高12%,这可能增强饱腹感并抑制食欲。

社会文化的复合影响

社会文化因素在体型塑造中扮演重要角色。血型性格说在日本等东亚国家的流行,使A型血人群常被贴上"完美主义""自律性强"的标签。这种社会期待促使他们更注重体重管理,2018年东京大学调查显示,A型血参与健身计划的比例比其他血型高19%。

在饮食文化层面,长江流域作为A型血高发区,其传统饮食以稻米、豆制品和淡水鱼为主,这与A型血推荐的素食倾向高度契合。反观B型血集中的青藏高原地区,高脂肪的牦牛肉饮食文化可能部分解释了当地较高的超重率。值得注意的是,我国代谢综合征队列研究显示,A型血人群的膳食纤维摄入量比其他血型高18%,这与其较低的BMI指数呈显著正相关。

科学争议与未来方向

尽管存在诸多相关性证据,学界对血型与体型的因果关系仍持审慎态度。西湖大学郑钜圣团队在《细胞·基因组学》的研究指出,血清代谢物的遗传调控具有高度复杂性,单一血型系统难以解释体型差异的全貌。日本绳田健悟团队通过万人级数据分析,发现血型与BMI的相关性系数仅为0.03,远低于统计学显著阈值。

未来研究需结合多组学技术,如2025年发布的汉族人群代谢组遗传图谱显示,FAAH基因座变异对A型血人群的脂代谢影响可能比ABO血型本身更强。建议采用孟德尔随机化方法,在控制环境干扰的前提下,建立血型与体型的因果推断模型。同时需扩大样本多样性,现有研究多集中于东亚人群,缺乏非洲、欧洲等地的对照数据。

综合现有证据,A型血人群的"清瘦体质"更多是遗传代谢特征、地域饮食文化和社会行为模式共同作用的结果。虽然该血型占我国人口近三成,但生理层面的消化系统特质确实为其体型管理提供了生物学基础。值得注意的是,这种关联性不应被简化为决定论——2023年江苏发现的A3亚血型病例证明,基因突变可能突破传统血型分类的局限。

对于希望控制体重的人群,建议结合血型特征优化饮食结构:A型血可增加藜麦、鲑鱼等优质蛋白来源,同时补充维生素B12以弥补植物性饮食的不足。科研领域亟需开展跨种族、多中心的队列研究,利用人工智能模型整合基因组、代谢组和微生物组数据,真正揭示血型与体型关联的分子机制。唯有打破"血型决定论"的认知局限,才能为个性化健康管理提供科学依据。