a型十a是什么血型(a型血和a+型有什么区别)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-07 12:56:02

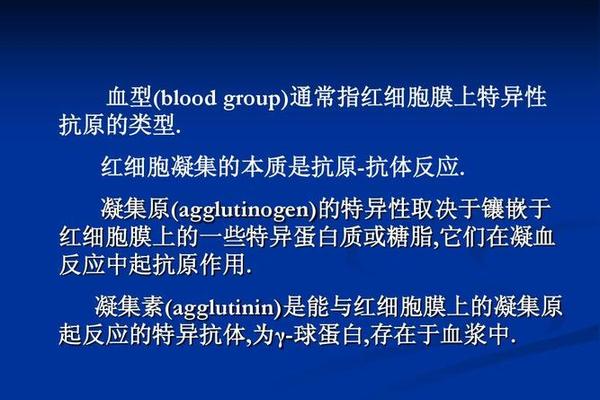

在医学和遗传学领域,血型不仅关乎输血安全,更与疾病易感性、遗传特征等密切相关。当人们提及“A型血”时,常存在一个认知误区——未明确区分ABO血型系统与Rh血型系统的叠加分类。例如“A+”型血的命名,实际上是对ABO系统中A型血与Rh系统中D抗原阳性状态的联合表述。这种双重分类体系的存在,使得血型认知需要从抗原表达、遗传规律及临床意义等多维度展开深度剖析。

ABO与Rh系统的本质差异

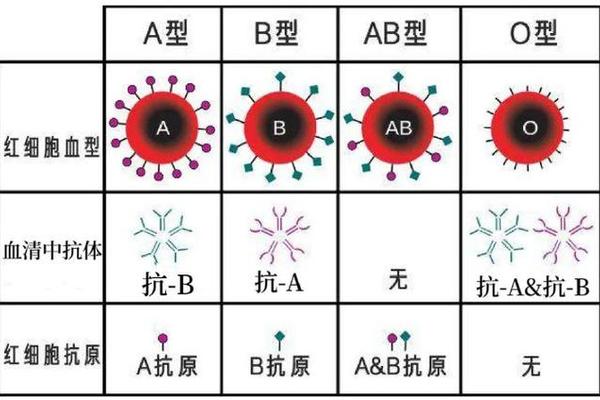

ABO血型系统作为人类首个被发现的血型分类体系,其核心在于红细胞表面A/B抗原的表达差异。A型血个体的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体,这一特性通过9号染色体上的IA基因控制。而“A+”型血的表述则引入了Rh系统,该系统的核心抗原是D抗原——当红细胞表面存在D抗原时称为Rh阳性(如A+),反之则为Rh阴性(如A-)。Rh系统的遗传由1号染色体上的RHD基因决定,其显隐性关系与ABO系统不同,呈现单基因显性特征[[22][23]]。

从临床意义来看,ABO系统决定着基础输血相容性,例如A型血只能接受A或O型血液。而Rh系统则影响特殊场景下的输血安全,尤其是Rh阴性血型(如A-)患者若输入Rh阳性血液,可能引发严重溶血反应[[49][51]]。值得注意的是,我国汉族人群中Rh阴性占比不足1%,这使得A+型血属于常规血型,而A-则被归类为“熊猫血”[[22][40]]。

A型血的遗传表达机制

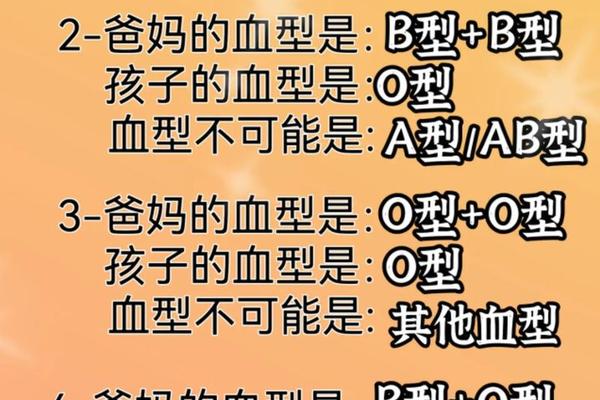

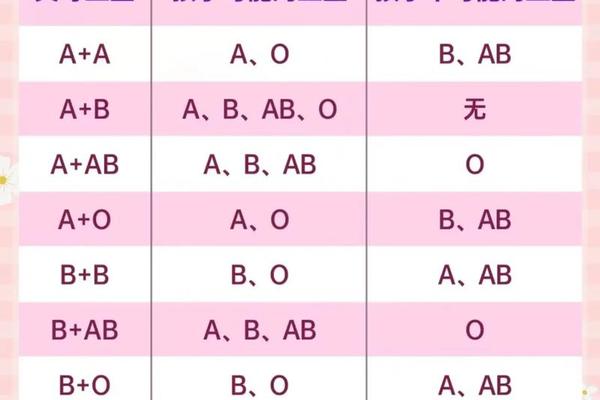

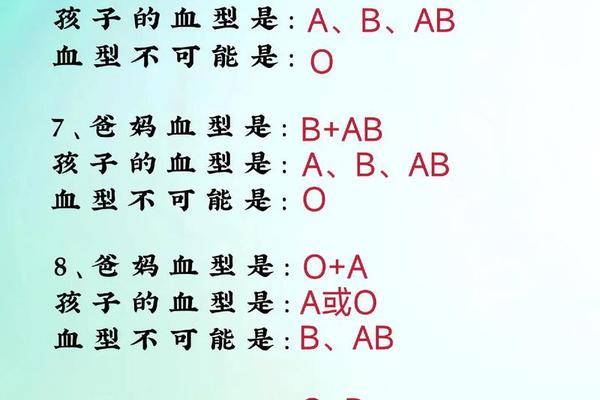

当父母均为A型血时,其基因型存在两种可能:纯合型(AA)或杂合型(AO)。根据孟德尔遗传定律,若父母均为AO基因型,子女将有25%概率继承OO基因组合而表现为O型血,其余75%表现为A型血;若父母中至少一方为AA纯合型,则子女必然携带A基因,血型只能是A型[[35][54]]。这一规律解释了为何两个A型血父母可能生育出O型血子女,但绝不可能产生B或AB型后代[[11][34]]。

基因层面的深入研究显示,A型血还存在亚型分化。约80%的A型血属于A1亚型,其红细胞表面同时存在A和A1抗原;而A2亚型仅表达A抗原,且抗原强度显著弱于A1型。这种差异导致A2型血液在常规检测中可能被误判为O型,进而引发输血风险[[21][49]]。因此现代血型检测需结合分子生物学技术,以准确识别亚型特征。

双重血型系统的临床实践意义

在输血医学中,ABO与Rh系统的协同筛查至关重要。对于A+型患者,输血时既要确保ABO相容(接受A或O型红细胞),又需RhD抗原匹配。而A-型患者作为稀有血型群体,往往需要建立自体储血或特殊血库保障机制[[51][23]]。值得关注的是,虽然O型血曾被称为“万能供血者”,但其中含有的抗A抗体会与A型受血者的红细胞发生反应,因此现代临床已严格限制异型输血[[49][69]]。

从疾病关联性角度看,A型血人群被发现与胃癌、心血管疾病存在相关性,这可能与血型抗原影响病原体附着或炎症反应有关。而Rh阴性血型女性在妊娠期间可能面临新生儿溶血症风险,这需要产前进行抗体筛查与免疫干预。这些发现促使血型研究从单纯的输血安全向个性化医疗方向延伸。

未来研究与公共卫生启示

随着基因测序技术的普及,血型研究正进入分子层面。例如通过SNP分析可精准判断ABO基因的单倍型,这对器官移植配型、法医学鉴定等领域具有革新意义[[39][58]]。在公共卫生层面,建议加强以下措施:第一,建立区域性稀有血型动态数据库;第二,推广血型分子检测技术以识别亚型;第三,开展血型与慢性病关联的流行病学研究[[37][69]]。

血型系统作为人类重要的生物标记,其价值早已超越输血医学范畴。理解A型血与A+型血的本质区别,不仅关乎个体健康管理,更是精准医疗时代的基础认知。未来研究需进一步揭示血型抗原与免疫微环境的相互作用机制,为疾病预防和诊疗开辟新路径。