0血型和a血型生的孩子-两个0血型能生出A血型的孩子吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-07 14:49:02

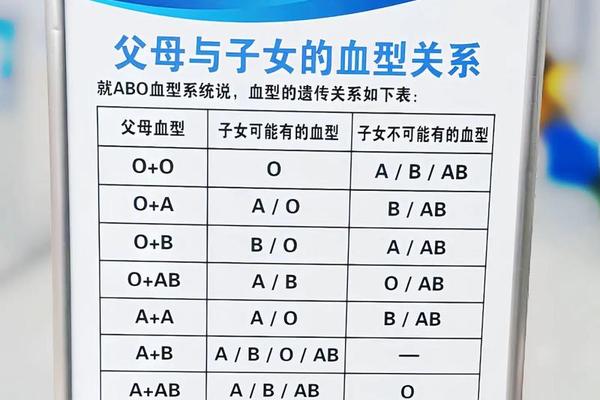

血型作为人类遗传的重要特征之一,其传递规律遵循经典的孟德尔遗传法则。在ABO血型系统中,O型血和A型血的组合常引发公众疑问:父母若均为O型血,能否生出A型血的孩子?要解答这一问题,需从基因型与表现型的关系入手。

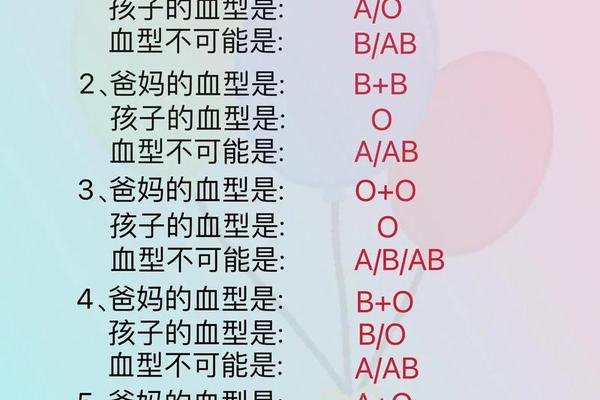

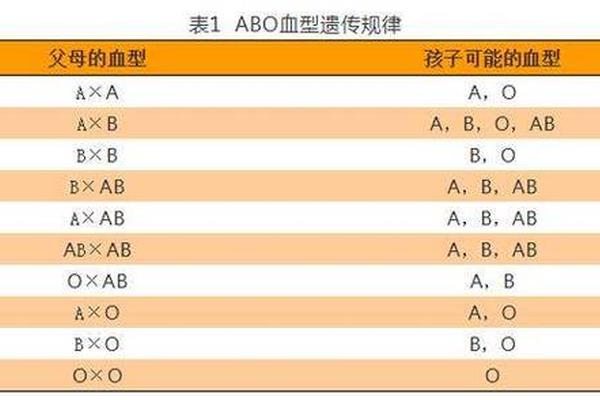

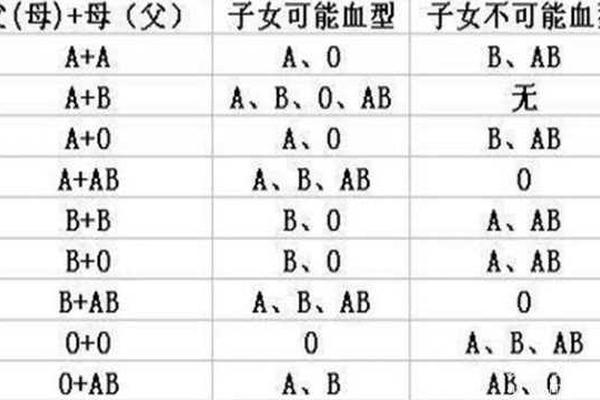

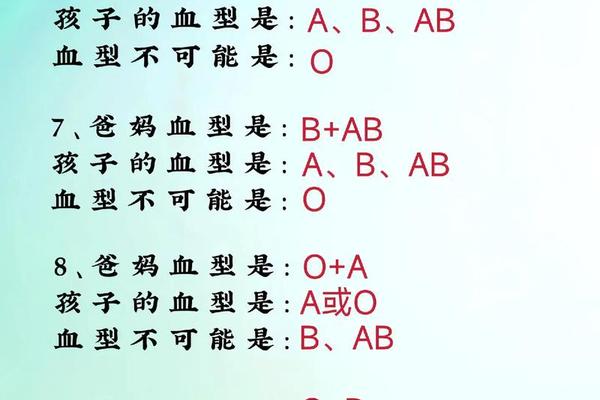

根据遗传学原理,O型血的基因型为隐性纯合子(OO),而A型血可能表现为显性纯合子(AA)或杂合子(AO)。当父母一方为O型(OO)、另一方为A型(AO)时,孩子可能从A型父/母处获得A基因,或从O型父/母处获得O基因,因此孩子的血型可能是A型(AO)或O型(OO)。但若父母双方均为O型(OO),则孩子只能遗传两个O基因,表现为O型血,无法出现A型。

这一结论得到大量研究的支持。例如,2025年的一项遗传学分析指出,O型血父母生育A型孩子的概率在常规情况下为零,除非发生罕见的基因突变或血型检测错误。法医学中常利用血型遗传规律排除亲子关系,但强调其不能作为肯定性判断的唯一依据。

例外情况的科学解释与争议

尽管遗传规律明确,现实中仍存在少数争议案例。例如,有报道称O型血父母生育了A型孩子,但这类情况需从多个角度验证。

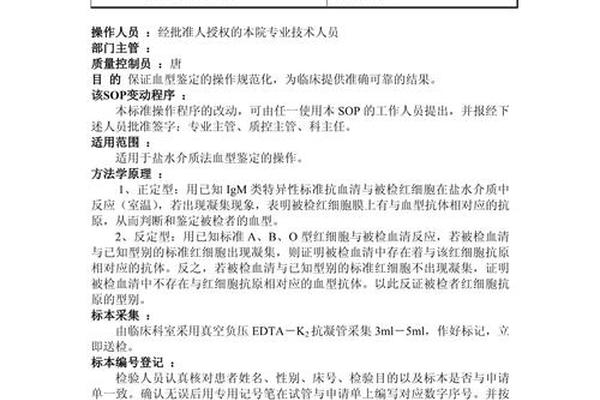

血型检测误差是可能因素。ABO血型检测依赖抗原-抗体反应,若实验操作失误(如试剂污染或样本混淆),可能导致误判。某些罕见血型可能干扰结果。例如,孟买血型(Hh型)的红细胞缺乏H抗原,无法正常表达A或B抗原,可能被误判为O型,但实际上携带A基因。若父母一方为孟买血型且携带A基因,则可能生育A型孩子,但此类案例全球仅记录数十例。

另一争议点在于基因突变的可能性。研究表明,ABO基因的突变率极低(约1/10^6),但若父方或母方的生殖细胞在减数分裂时发生突变(如O基因突变为A基因),则可能打破常规遗传规律。此类事件缺乏大规模统计数据支持,仅停留在理论层面。

社会认知误区与科学普及必要性

公众对血型遗传的误解常源于影视作品或非专业渠道的信息。例如,部分影视剧为制造戏剧冲突,虚构O型父母生育A型孩子的桥段,导致观众误认为此类情况常见。民间流传的“血型性格论”等伪科学理论,进一步混淆了遗传学知识的传播。

科学普及需针对这些误区进行澄清。例如,2025年一项针对中国家庭的调查显示,仅32%的受访者能正确回答O型父母生育A型孩子的可能性,而45%的人错误认为“只要祖辈有A型血即可”。实际上,祖辈的血型仅通过父母基因间接影响后代,若父母双方均为O型,祖辈的A型基因无法跨越代际传递。

教育机构与医疗机构应加强合作,通过血型检测报告附注遗传说明、开设社区科普讲座等方式,提升公众科学素养。例如,日本自2000年起将血型遗传纳入中学必修课程,使相关知识的普及率达到87%。

未来研究方向与技术突破

随着基因测序技术的发展,血型遗传研究正走向更高精度。第三代测序技术已能识别ABO基因的微小变异,例如单核苷酸多态性(SNP)和插入/缺失突变,这些发现可能重新定义罕见血型的分类标准。

CRISPR基因编辑技术的应用为血型研究开辟新路径。2024年,中国科学家团队成功将O型血细胞的OO基因型编辑为AO型,使其在体外实验中表达A抗原。尽管该技术尚未进入临床阶段,但为未来解决血型兼容性问题提供潜在方案。

另一个重要方向是建立更完善的稀有血型数据库。全球目前仅有不足10%的国家完成稀有血型人群的基因图谱绘制,而加强国际合作可提升输血安全与器官移植成功率。

总结与建议

综合遗传学规律与现有证据,O型血父母生育A型孩子在常规情况下不具备科学可能性,但需考虑检测误差、罕见血型及基因突变等极小概率事件。这一结论对法医学、输血医学及家庭均有重要意义。

建议公众通过正规医疗机构进行血型检测,若发现不符合遗传规律的结果,可进一步开展基因测序以排除罕见因素。未来研究应聚焦于基因编辑技术的边界、稀有血型库的全球化建设,以及血型遗传教育的创新模式。唯有科学认知与技术进步相结合,才能更全面地揭示人类血型的奥秘。