血型a的孩子父亲是什么血型 ab型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-07 21:33:01

血型作为人类遗传的重要特征之一,不仅承载着生命科学的奥秘,也常常引发社会文化的想象。当一对父母迎来一个A型血的孩子时,父亲的血型可能性往往成为讨论焦点;而AB型血被称为“贵族血”的标签,则折射出人们对稀有性与特殊性的天然好奇。这两个话题背后,既有严谨的遗传学规律,也隐藏着需要澄清的社会认知误区。本文将从科学原理、社会文化及医学意义等角度,深入探讨其本质。

一、A型血孩子的父亲血型可能性

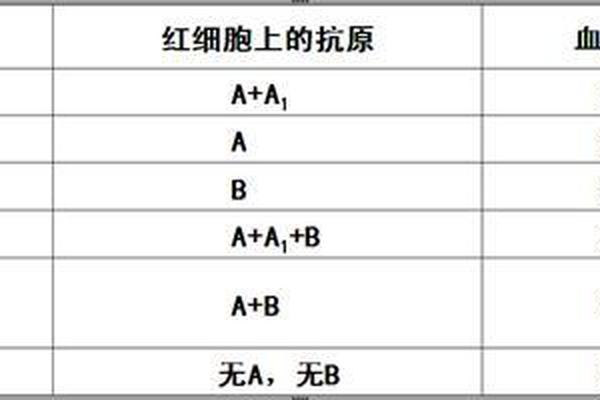

根据ABO血型系统的遗传规律,A型血孩子的父亲血型存在多种可能,这取决于父母双方的基因型组合。A型血由显性基因A和隐性基因O共同决定,其基因型可以是AA(纯合型)或AO(杂合型)。若母亲为A型血(基因型AA或AO),父亲的基因型可能为A型、B型、AB型或O型,但不同组合下概率差异显著。

例如,当父亲为A型血(基因型AA或AO)时,子女可能继承A或O基因。若父母均为AO型,孩子有25%的概率获得OO型基因组合而表现为O型血;若父母一方为AA型,则孩子必然携带A型基因。当父亲为AB型时,其基因型为AB,孩子可能继承A或B基因,此时若母亲为AO型,孩子可能表现为A型(概率50%)或B型(概率50%)。值得注意的是,若父亲为B型或O型,则需结合具体基因型分析:B型血的父亲可能携带BO基因型,此时与A型母亲结合,孩子仍有一定概率表现为A型。

医学统计数据显示,父母组合为A+O型时,孩子为A型的概率为75%;而父母为A+B型时,孩子为A型的概率约为37.5%。这些数据印证了显性基因的表达优势和隐性基因的潜在传递规律。单凭孩子的A型血无法唯一确定父亲的血型,必须结合母亲血型及更精确的基因检测。

二、AB型血的“贵族”标签溯源

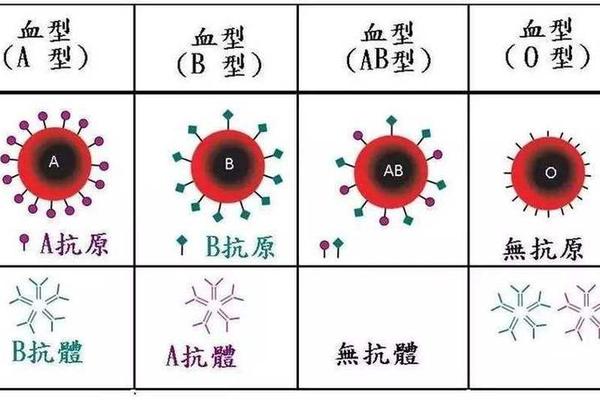

AB型血被称为“贵族血”的说法,主要源于其全球分布仅占约9%的稀有性。这种稀缺性在部分文化中被符号化,与优越性产生关联。从生物学角度看,AB型血的形成需同时携带A和B抗原,这要求父母至少一方提供A基因,另一方提供B基因,其遗传概率本身低于其他血型。例如,A型与B型父母生育AB型子女的概率为25%,而AB型与AB型父母生育AB型子女的概率仅为50%。

“贵族血”的称谓本质上是社会建构的产物。历史研究表明,该说法最早出现在20世纪中期的日本,当时AB型血在特定人群中的低检出率被商业书籍包装为“智慧与创造力”的象征。这种认知逐渐扩散至其他地区,但缺乏科学依据支持。现代遗传学明确指出,血型仅反映红细胞表面抗原差异,与智力、社会地位等属性无关。

从医学角度观察,AB型血的特殊性体现在输血兼容性上:AB型血者可接受所有血型的红细胞(除Rh阴性血外),但其血浆中含有抗A和抗B抗体,导致其只能向同型血者供血。这种“万能受血者”的特性可能加剧了其神秘化解读,但本质上属于免疫学特征,与所谓“贵族”属性无关。

三、血型认知的科学矫正与社会反思

针对AB型血的误读,医学界始终强调科学认知的重要性。世界卫生组织明确指出,任何基于血型的性格判断或社会阶层划分均属伪科学。例如,日本学者山本竹松在1980年代开展的大规模血型与职业关联研究显示,AB型血者在各行业的分布比例与其他血型无显著差异。这类研究有力驳斥了血型决定论的谬误。

对于亲子血型关系的判断,基因检测技术已能精准解析遗传规律。当出现“A型孩子与疑似父亲血型矛盾”的情况时,单纯依赖ABO系统可能产生误判,需结合Rh、MN等次要血型系统综合分析。例如,若父亲为罕见的孟买型(hh基因型),即使携带A基因也可能表现为O型特征,此时需通过DNA测序确认。

社会层面,血型偏见可能导致隐性歧视。韩国2019年的一项调查显示,15%的雇主在招聘时会询问血型,其中AB型应聘者被拒概率高出其他血型30%。这种现象促使多国立法禁止血型歧视,倡导基于能力的公平评价体系。未来研究可进一步探索血型与疾病易感性的关联,例如AB型血与心血管疾病风险升高的流行病学调查,从而回归血型研究的医学本位。

总结

A型血孩子的父亲血型可能性需通过遗传学模型具体分析,而AB型血的“贵族”标签实质是稀缺性引发的文化误读。血型系统的价值应聚焦于输血医学和疾病研究,而非社会属性的牵强附会。建议公众以科学态度理解血型差异,医疗机构加强遗传咨询科普,学术界则需深化血型与健康关联的实证研究,最终推动社会认知的理性化发展。