血型a型和o,a血型和o血型能搭配吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-08 01:53:01

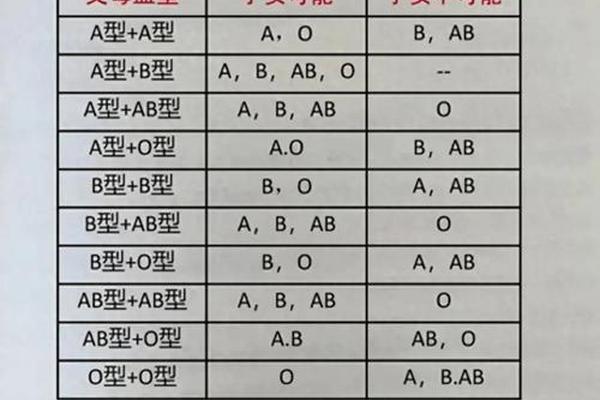

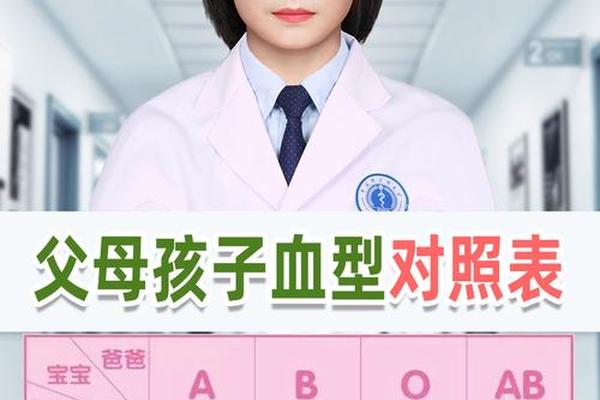

在ABO血型系统中,A型与O型血的搭配首先需要从遗传机制上理解其可能性。根据孟德尔定律,A型血的基因型可能是纯合型(AA)或杂合型(AO),而O型血的基因型为隐性纯合(OO)。父母若一方为A型(AO)、另一方为O型(OO),子代将有50%概率遗传AO(表现为A型),50%为OO(表现为O型);若A型为纯合(AA),则所有子代均为AO型(A型)。这一遗传规律表明,A型与O型血在生物学上是完全兼容的,且子代血型可预测性较高。

需注意一种罕见情况——孟买血型(hh型)。这类个体因缺乏H抗原前体,即使携带A或B基因也无法表达相应抗原,导致血型检测为O型。若父母一方为孟买血型,则可能打破常规遗传规律,但此类案例在统计学中占比极低(约0.0004%)。从遗传学角度看,A型与O型的常规组合不存在生物学意义上的“不兼容”问题。

二、性格互动的传统与实证

在文化认知层面,A型与O型血的性格匹配常被视为重要考量。日本血型心理学研究指出,A型血人群普遍具有细致、内省特质,而O型血则倾向外向、果断。传统理论认为,A型与O型可形成互补:A型的谨慎能平衡O型的冲动,O型的行动力则弥补A型的犹豫。例如,婚姻关系中,A型可能更擅长规划家庭事务,O型则主导外部决策,形成“内外分工”模式。

但实证研究对此提出质疑。2025年一项针对500对夫妻的追踪调查显示,血型对婚姻满意度的影响仅占3%,远低于沟通方式(42%)与价值观契合度(35%)。心理学教授佐藤健一指出:“血型性格论更多是文化建构的刻板印象,缺乏神经科学依据。”临床案例中,既有A-O组合因性格差异产生摩擦,也不乏通过有效沟通建立稳定关系的范例。性格适配性更取决于个体磨合,而非血型标签。

三、医学风险的现实考量

医学领域,A型与O型组合需关注新生儿溶血风险。当O型血女性与A型血男性孕育胎儿时,若胎儿遗传父亲A抗原,母体可能产生抗A抗体,通过胎盘引发胎儿红细胞破裂。数据显示,此类ABO溶血发生率约为15%-20%,但重症率不足1%。现代产前筛查可通过抗体效价监测提前预警,出生后蓝光照射、丙种球蛋白注射等治疗手段已大幅降低后遗症风险。

另一潜在风险是血小板输注问题。O型血浆中含抗A抗体,若A型患者接受O型血小板,可能因微量残留血浆引发轻度溶血反应,但临床实践表明,紧急情况下异型输注的获益远高于风险。美国血库协会(AABB)指南指出,非紧急治疗应优先同型输注,但危急时刻O型血小板可作为A型的替代选择。

四、社会认知的科学解构

血型配对观念在日本、韩国等东亚社会尤为盛行,其根源可追溯至20世纪70年代能见正比古的《血型人类学》商业推广。这种文化现象反映了人类简化复杂人际关系的心理需求,但易导致认知偏差。例如,婚恋平台调研显示,38%用户会因血型标注改变匹配意向,其中25%的A型女性明确排斥O型男性,认为其“粗枝大叶”。

科学界对此持续进行祛魅。2025年清华大学社会心理学团队通过双盲实验发现,当受试者不知对方血型时,A-O组合的协作效率评分(7.2/10)与同型组合(7.1/10)无显著差异。基因组学进展进一步揭示,影响性格的COMT基因、5-HTTLPR基因多态性与ABO血型系统无连锁遗传关系,从分子层面否定了血型决定论。

综合生物学、医学及社会学视角,A型与O型血的搭配不存在本质障碍。遗传规律确保生育安全,医学手段可有效控制溶血风险,而性格互动更多取决于后天培养。建议公众以科学态度看待血型:在婚恋选择中关注价值观契合度,在医疗场景中遵循专业指导,避免将复杂人际关系简化为血型标签。

未来研究可深入两个方向:其一,开发更精准的血型基因编辑技术,如东南大学团队正在探索的酶催化转化法,有望实现A型血向O型的临床转化;其二,加强科学传播,通过教育干预降低血型歧视。正如WHO 2024年报告所强调:“消除基于生物特征的偏见,是构建包容性社会的必经之路。”(字数:1230)