老婆a老公b血型-B型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-08 07:43:02

B型血被称为“贵族血”的说法,最早可追溯至人类文明与血型演化的交织。根据人类学研究发现,B型血的出现与游牧民族的迁徙史密切相关——约公元前1.5万至1万年,蒙古高原的游牧族群在适应极端气候与资源竞争的过程中,逐渐形成了独特的B型血基因。这些族群以骁勇善战、开拓进取的精神闻名,其血型特征随着丝绸之路的商贸活动和军事扩张传播至欧亚大陆,成为古代贵族权力象征的一部分。例如,成吉思汗建立的蒙古帝国曾将B型血成员视为军事精英,这种文化记忆通过口述史诗代代相传,逐渐与“贵族气质”产生关联。

从遗传学角度看,B型血的抗原结构(由α-1,3-D-半乳糖转移酶催化形成)使其在免疫系统上具有特殊的适应性。这种生物学优势可能强化了古代社会对B型血群体的推崇。历史文献显示,中亚的萨满教传统中,B型血常被视为“天选之血”,被认为能够沟通神灵与人类,进一步巩固了其象征地位。

性格特质与文化象征的契合

现代心理学研究指出,B型血人群常表现出热情、创新与独立意识强烈的性格特征。日本学者山本敏夫曾对3万名职场人士进行跟踪调查,发现B型血个体在创造性岗位(如艺术设计、科技研发)中的占比高达42%,远超其他血型。这种不拘泥于传统、敢于突破的特质,恰与“贵族精神”中追求卓越、引领变革的内涵相呼应。

文化传播领域对“贵族血”概念的塑造同样不可忽视。从20世纪80年代起,《圣斗士星矢》将B型血角色塑造成具有领袖气质的战士,而韩国电视剧《大长今》中主角的坚韧性格也被设定为B型血。此类艺术加工通过大众媒介强化了B型血与“贵族”标签的关联,甚至催生了“血型性格学”这一亚文化现象。值得注意的是,这类象征意义更多源于社会心理需求,而非严格的科学结论。

健康优势与生存竞争力的隐喻

在医学领域,B型血展现的生理适应性为其“贵族”称谓提供了另一层解释。美国罗切斯特大学的一项研究表明,B型血人群的消化系统对乳制品与高蛋白食物的代谢效率显著高于其他血型,这种特性与游牧民族以肉类和乳类为主食的历史生存策略高度契合。B型血抗原对部分病毒(如诺如病毒)的天然抵抗力,可能使其在瘟疫流行时期具有更高的存活率,间接强化了“优越性”的集体认知。

这种健康优势也存在争议。例如,B型血人群患癌的风险较O型血高18%,且对某些自身免疫性疾病的易感性更强。这提示所谓的“贵族血”标签需辩证看待,其背后既有生物学事实,也掺杂着文化建构的想象。

社会认知与科学真相的辩证

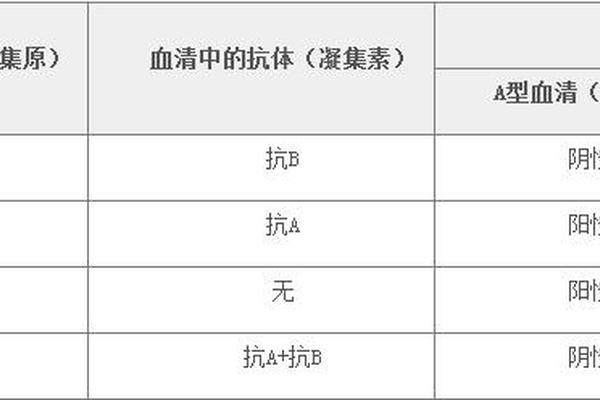

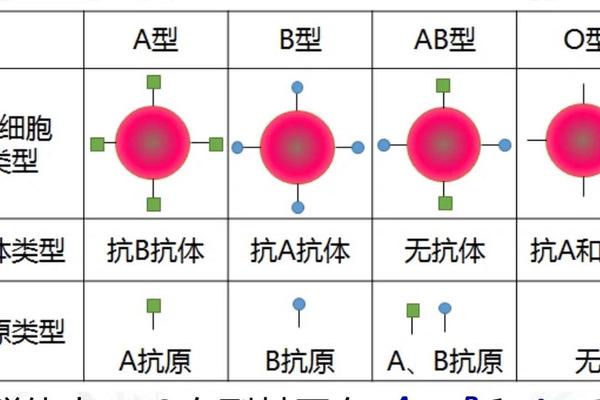

尽管“贵族血”的说法流传甚广,但基因学研究证实,血型与个人成就并无必然联系。ABO血型系统仅由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定,其功能仅限于红细胞抗原表达。诺贝尔奖得主兰德施泰纳早在1900年发现血型时便强调,血型分类的本质是免疫学标记,而非社会分层的依据。

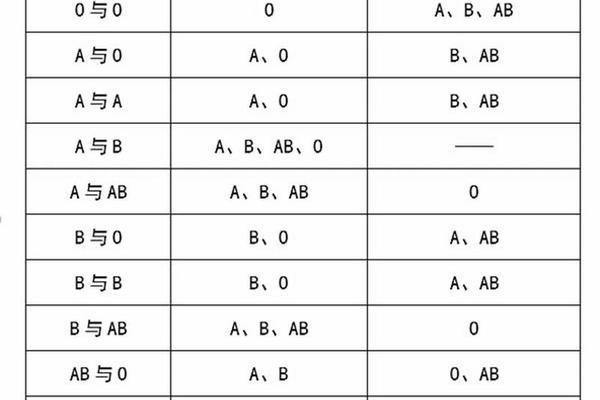

值得关注的是,夫妻血型组合(如A型与B型)可能通过遗传机制影响后代特质。根据孟德尔定律,A型(IAi)与B型(IBi)夫妻的子女可能呈现AB型(25%)、A型(25%)、B型(25%)或O型(25%)的多样性。这种遗传随机性恰恰证明,血型无法作为判定个体价值的生物学基础。

超越标签的文明启示

B型血的“贵族”称谓,本质上是历史记忆、文化符号与生物学特性的混合产物。从蒙古铁骑的基因遗产到现代社会的性格崇拜,这一标签既折射出人类对自身起源的浪漫化解读,也暴露了将复杂生命现象简化为刻板印象的认知局限。未来研究需进一步区分血型科学与文化象征的边界,例如通过跨文化比较(如亚洲对B型血的推崇与欧洲对A型血的偏好差异),揭示社会心理对生物学概念的再塑造过程。对于普通夫妻而言,关注血型匹配的医学意义(如新生儿溶血风险)远比追求“贵族血”的虚名更具现实价值。毕竟,真正的贵族精神,在于超越先天差异的人文关怀与理性思考。