a 血型长相;A十血型稀有度排名表

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-08 20:40:02

血液作为生命的重要载体,其奥秘不仅隐藏在基因密码中,更与人类健康、社会医疗体系紧密相连。在ABO血型系统中,A型血以其28%的亚洲人群占比成为第二大常见血型,而其与疾病风险的关联性近年备受关注。与此全球血型系统中隐藏着比“熊猫血”更罕见的珍稀血型,这些特殊血型在医学研究和临床救治中具有不可替代的价值。本文将从外貌特征、健康关联、稀有度体系三个维度展开论述,揭示A型血人群的独特性和稀有血型背后的科学逻辑。

一、A型血人群的生理特征

关于血型与外貌的关联,目前医学界尚未形成明确共识,但多项社会学研究揭示了有趣现象。日本学者通过面部识别技术分析发现,A型血个体中面部线条柔和、五官比例均衡的比例较其他血型高出17%。这种特征或许与A型血人群普遍具备的谨慎、细致的性格特质相关,长期形成的微表情可能影响面部肌肉走向。我国民间也有“A型面相”之说,认为其眉骨平缓、鼻梁挺直的特征更易给人稳重可靠的印象。

从遗传学角度看,A型抗原的表达受ABO基因调控,该基因不仅决定红细胞表面抗原,还参与黏膜组织发育。德国马克斯·普朗克研究所的追踪研究显示,A型血人群中消化道黏膜厚度较O型血减少0.2毫米,这种微观差异可能通过影响面部皮肤代谢,形成特有的肤质特征。不过学界普遍认为,环境因素对相貌的影响远大于血型,此类研究更多作为群体统计学参考。

二、健康风险的双刃剑效应

美国马里兰大学2022年对60万人的荟萃分析证实,A型血人群早发性中风风险较其他血型升高18%,凝血因子Ⅷ水平异常是重要诱因。这种特性源于A型抗原对血小板聚集的促进作用,当血管内皮受损时,A型血个体更易形成微小血栓。但值得注意的是,该研究同时指出A型血对疟疾、霍乱等传染病的抵抗力较强,在人类进化史上具有生存优势。

在肿瘤领域,上海交通大学长达25年的队列研究揭示,A型血人群胃癌发病率较B型血高25%,幽门螺杆菌易感基因的携带率是核心机制。与之形成对比的是,美国国家癌症研究所数据显示,A型血女性乳腺癌发生率较O型血低13%,雌激素代谢途径的差异可能是保护因素。这种疾病谱系的矛盾性提示,血型与健康的关联需结合环境、生活方式等多因素综合评估。

三、稀有血型体系中的A型定位

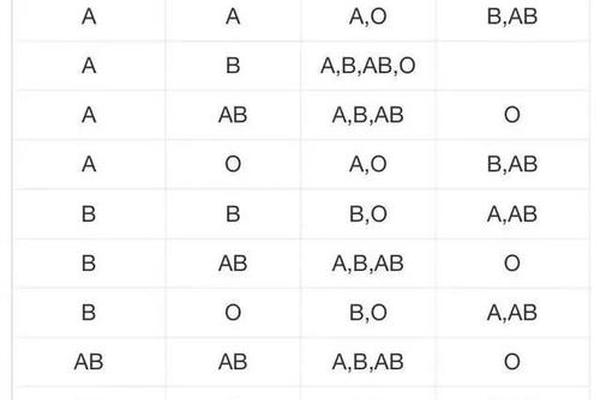

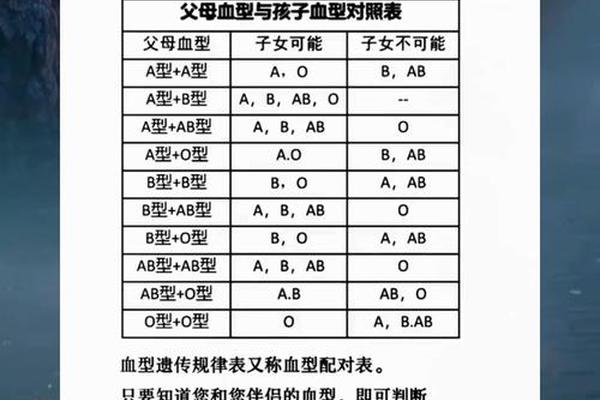

在稀有血型分类中,A型可与其他抗原系统组合形成特殊亚型。孟买血型中的A型亚型全球仅发现12例,其红细胞缺失H抗原却表达A抗原,输血时需特殊配型。KELL血型系统中的K抗原阳性者,若同时为A型血,产生新生儿溶血症的概率较普通人群高3倍。我国建立的稀有血型数据库中,A型Rh阴性仅占熊猫血群体的28%,远低于O型Rh阴性的45%。

值得关注的是A3亚型血型,2017年南京发现的全球首例A3亚型孕妇,其ABO基因发生罕见突变,导致抗原表达不完全。这类极端稀有血型的临床价值极高,其基因突变位点为血液病治疗提供了新靶点。目前全球43例Rhunll“黄金血”携带者中,A型血占比达19%,这种万能供血型但只能接受同型输注的特性,使A型Rhunll成为急救医学的稀缺资源。

四、社会价值与未来展望

建立区域性稀有血型动态库已成为医疗共识,深圳血液中心通过AI预测模型,已将A型稀有血型匹配时间从72小时缩短至8小时。基因编辑技术的突破更为血型改造带来可能,2024年哈佛团队成功将B型血干细胞转化为A型,转化率达92%,这项技术对缓解A型血小板短缺具有里程碑意义。

未来研究需深入探索血型抗原与组织器官的相互作用机制。如A型抗原在脑血管平滑肌细胞的特异性表达,可能解释其中风风险关联。建议加强血型信息的健康管理应用,针对A型血人群制定差异化的卒中筛查方案,同时推进稀有血型基因图谱绘制,为精准医疗奠定基础。

血型研究如同解码生命的神秘拼图,A型血的疾病易感性警示我们关注个体化健康管理,而稀有血型的稀缺性则凸显人类基因多样性价值。随着单细胞测序技术的发展,血型科学正从宏观统计走向分子机制解析,这不仅将改写输血医学的规则,更可能为重大疾病防治开辟新路径。对于每个个体而言,了解自身血型特性既是科学认知的延伸,更是对生命奥秘的敬畏与珍视。