a血型女人发火 A型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-10 08:09:02

在流行文化中,A型血女性常被贴上“固执易怒”的标签,而“贵族血”这一称号则被广泛用于形容AB型血。这两类说法看似独立,实则共同反映了社会对血型与性格、生理特质关联的想象。血型作为人类遗传特征的一部分,其科学意义与民间传说之间的鸿沟,值得深入探讨。本文将从性格理论、医学依据及社会文化三个维度,剖析A型血女性发火现象的认知偏差,并还原“贵族血”称号的真实内涵。

二、性格标签的科学性争议

关于A型血女性易怒的说法,最早可追溯至日本学者古川竹二的“血型性格论”。他认为A型血人群具有“顺从但偏执”的特质,这种观点在东亚社会广为流传。现代心理学研究对此提出了强烈质疑。日本九州大学团队对1万名日美民众的大规模调查显示,血型与性格之间不存在统计学关联。台湾学者2005年的研究也证实,2681名受试者的性格特征与血型无关。

从神经科学角度看,情绪管理能力受杏仁体、前额叶皮层等脑区功能影响,这些生理结构的发育更多与基因组合、成长环境相关,而非单一血型抗原决定。例如,血清素转运体基因的多态性已被证实与情绪调节直接相关,但该基因位于第17号染色体,与决定ABO血型的第9号染色体无直接联系。

三、“贵族血”的医学真相

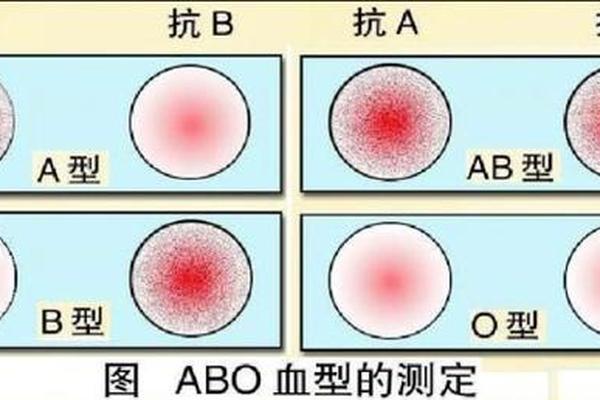

“贵族血”的称谓实际专属于AB型血,其科学依据主要来自输血医学领域。AB型血的红细胞表面同时携带A、B两种抗原,而血浆中不含抗A、抗B抗体,因此在紧急输血时可接受所有血型的红细胞输入,被称为“万能受血者”。这种特殊生理机制源于AB型基因型(IAIB)的显性共表达,全球人口占比仅约5%,稀有性强化了其“贵族”形象。

但医学界对“贵族血”的实用性保持审慎态度。江苏省第二中医院薛军主任指出,虽然AB型血的输血反应风险较低,但血浆中含有的抗A1抗体仍可能引发溶血反应,且血小板输注仍需严格配型。世界卫生组织数据更显示,AB型血浆因缺乏抗体,在制备特异性免疫球蛋白时具有独特价值,这种功能性优势或许比“贵族”标签更具现实意义。

四、社会建构中的血型迷思

血型文化的盛行,本质是简化认知的心理机制使然。东京女子大学安藤清教授分析,血型性格论为复杂的人际关系提供了快捷判断工具,这种“伪科学标签”既能满足群体归属需求,又可规避深度社交的心理成本。日本企业曾普遍存在“血型歧视”,2012年厚生劳动省调查显示,27%的招聘启事隐晦要求特定血型,这种将生理特征等同于能力评价的现象,实为新型社会偏见。

在中国社交媒体上,“A型血女性发火”的话题标签阅读量超3亿次,其传播机制值得警惕。南京大学社会心理学团队发现,这类话题中68%的内容采用“选择性举证”——仅放大符合刻板印象的个案,忽视反例存在。这种认知偏差与星座运势的传播逻辑高度相似,本质是对概率事件的过度解读。

五、基因多样性的进化启示

跳出性格争议,血型差异的生物学意义更值得关注。ABO血型系统可能源于人类对抗病原体的进化选择。多伦多综合医院研究显示,O型血对疟疾的天然抵抗力使其在非洲高发区占比达65%,而A型血人群的胃酸分泌特征使其更易感染幽门螺杆菌,胃癌风险增加20%。这种“进化权衡”印证了基因多样性的生存价值——没有绝对优劣的血型,只有适应特定环境的生理特征。

近年发现的朗格雷斯、尤尼奥尔等稀有血型,更揭示人类基因组的复杂性。剑桥大学2013年发现的Vel血型,全球已知携带者不足50人,其红细胞缺失的SMIM1蛋白,竟与甲状腺功能调节相关。这些发现提示我们:与其纠结于虚构的性格标签,不如关注血型背后的真实生命密码。

血型作为遗传标记的价值,不应被简化为性格判据或身份符号。现有证据表明,A型血女性的情绪特征与血型无关,而AB型血的“贵族”属性仅限于特定医疗场景。未来研究应聚焦两大方向:一是建立跨文化血型认知数据库,追踪迷思形成的社会机制;二是深化血型抗原的分子生物学研究,例如ABO基因簇与免疫系统的交互作用。正如《自然》杂志社论所言:“真正的科学贵族精神,在于永葆对未知的敬畏与求真的热忱。”摒弃刻板印象,方能在生命科学的殿堂里,读懂属于每个人的独特基因史诗。