自己的血型是A_A型血为什么叫危险血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-10 12:57:02

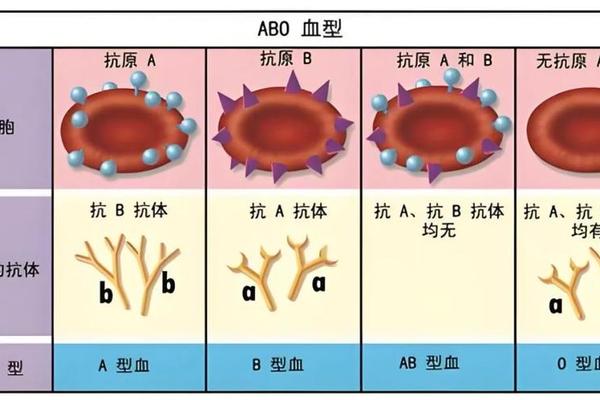

近年来,多项研究指出A型血人群在罹患心脑血管疾病方面表现出更高的风险。这一现象可能与A型血特有的凝血机制有关。根据欧洲心脏病协会的研究,非O型血(包括A型)人群的血浆中血管性血友病因子(vWF)和凝血因子Ⅷ水平比O型血高25%。这些凝血相关蛋白的过量表达,可能促进血栓形成,进而增加脑梗塞和心肌梗塞的风险。例如,哈佛大学的一项追踪8.9万人的研究发现,A型血人群患冠心病的风险比O型血高5%,而AB型血的风险则达到23%。

进一步分析显示,A型血的高凝状态可能与其遗传特征相关。ABO血型基因座位于9号染色体上,该区域不仅调控红细胞表面抗原,还与炎症反应和血管内皮功能密切相关。临床数据显示,A型血患者发生急性呼吸窘迫综合征的比例显著高于其他血型,尤其是在新冠病毒感染后,其呼吸衰竭风险增加的现象也被认为与凝血功能异常有关。这种“先天脆弱性”使得A型血人群在面对心血管应激时更易陷入危险。

二、癌症风险的显著差异

A型血与特定癌症的关联性引发了医学界的广泛关注。中国上海一项长达25年的队列研究发现,A型血人群患消化系统肿瘤(如胃癌、结直肠癌)的风险比非A型血人群高20%。研究者推测,这可能与A型抗原的糖基化结构有关——某些癌细胞表面的糖蛋白与A抗原相似,可能通过分子模拟逃避免疫监视。A型血人群的胃酸分泌水平较高,可能加剧幽门螺杆菌感染后的黏膜损伤,从而促进胃癌发生。

国际研究进一步支持了这一结论。一项覆盖30个国家、10万余名癌症患者的荟萃分析显示,A型血人群的总体患癌风险比其他血型高12%,其中癌风险增加23%,乳腺癌和卵巢癌风险分别增加12%和16%。值得注意的是,A型血与癌症的关联并非绝对,例如其与肺癌的关联性较弱,这表明血型的影响可能具有器官特异性。

三、感染性疾病易感性的生物学基础

在病原体易感性方面,A型血人群同样表现出独特风险。新冠大流行期间,武汉和欧洲的多项研究均发现,A型血患者转为重症的比例更高。德国基尔大学的研究团队通过基因组分析指出,A型血基因座与新冠病毒引发的呼吸衰竭存在显著关联,其机制可能与病毒刺突蛋白更易结合A型抗原有关。类似现象在历史上也曾出现——2003年SARS疫情期间,O型血医护人员的感染率仅为42.1%,而其他血型高达88.5%。

这种易感性还延伸至其他病原体。诺如病毒感染的研究显示,A型血人群因携带特定的糖基化受体,感染风险比B型血人群更高。A型血对疟疾原虫的抵抗力较弱,因其红细胞表面的H抗原更易被病原体识别。这些发现提示,血型抗原不仅是免疫识别的标记,更是病原体入侵的“门户”。

四、凝血功能异常的双刃剑效应

A型血的凝血特性犹如一把双刃剑。一方面,较高的vWF水平有助于快速止血,这在创伤急救中具有优势;但长期的高凝状态可能诱发静脉血栓和动脉粥样硬化。日本大阪大学的研究显示,A型血人群的心肌梗塞发病率比O型血高10%-15%,这与血小板聚集性增强密切相关。临床观察还发现,A型血产妇发生妊娠期高血压和子痫前期的风险更高,可能与胎盘血管微血栓形成有关。

这种生理特性也影响着治疗决策。例如,A型血患者进行骨科手术后,深静脉血栓的发生率较其他血型高18%,因此医生常建议延长抗凝治疗周期。凝血优势在某些情境下转化为生存优势——研究显示,A型血创伤患者的24小时存活率高于O型血,这可能得益于其更有效的初期止血能力。

综合现有证据,A型血被称为“危险血”主要源于其在心脑血管疾病、特定癌症和感染性疾病中表现出的系统性风险。这些风险根植于ABO基因的分子特性,包括抗原结构对病原体的易感性、凝血因子表达的遗传调控等。血型并非命运的决定因素——上海的研究表明,通过控制吸烟、调节饮食和加强筛查,A型血人群的胃癌风险可降低40%。

未来研究需进一步揭示血型与疾病关联的具体分子机制,特别是ABO基因与其他遗传/环境因素的交互作用。临床实践上,建议A型血人群加强心脑血管和消化系统的定期筛查,同时重视感染预防。正如免疫学家Kirsten Hokeness所言:“血型为我们提供了独特的健康密码,破译这些密码将成为个性化医学的重要方向。” 通过科学认知和主动干预,A型血人群完全能够将“危险”转化为可管理的健康课题。