正定型A凝集是A血型-a型血含有的凝集原

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-11 18:00:02

在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面特异性表达A凝集原(即A抗原),其本质是由糖蛋白和糖脂构成的复合碳水化合物。研究表明,A凝集原的形成依赖于H抗原的前体结构,通过α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的催化作用,将N-乙酰半乳糖胺基团连接到H抗原的β-D-半乳糖末端,从而形成完整的A抗原表位。这一过程由位于9号染色体的ABO基因中的IA等位基因调控,其编码的酶活性决定了A抗原的合成效率。

从分子结构来看,A凝集原不仅存在于红细胞膜表面,还广泛分布于上皮细胞、内皮细胞及体液中,以糖蛋白形式通过N-型糖苷键与细胞膜结合。1980年代的研究进一步揭示,红细胞上约80%的ABH抗原位于离子交换蛋白和葡萄糖转运蛋白的多糖链上,而非传统认为的鞘糖脂。这种结构特点使得A凝集原在细胞识别、信号传递和免疫防御中具有重要作用,例如其糖基化模式可影响病原体与宿主细胞的结合能力。

检测方法的科学依据与临床验证

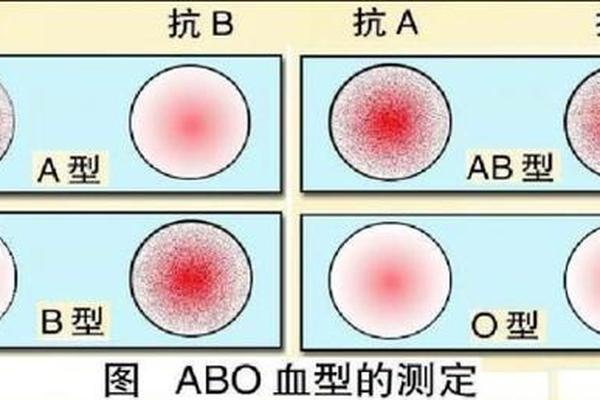

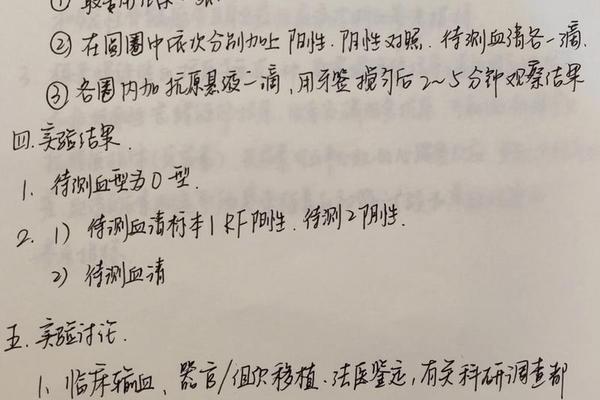

正定型检测是ABO血型鉴定的核心手段之一,其原理基于抗原-抗体的特异性结合反应。当抗A凝集素(如抗A抗体)与A型红细胞表面的A凝集原结合时,会引发红细胞的交联聚集,形成肉眼可见的凝集块。实验操作中,标准抗A血清通常来源于免疫动物或单克隆抗体技术,其效价和特异性需经过严格验证。例如,在双凹玻片法的正定型检测中,A型血样本仅会在抗A血清侧发生凝集,而抗B血清侧保持均匀悬浮。

临床数据显示,正定型检测的准确率高达99.9%,但仍有少数情况需结合反定型辅助判断。例如,亚型A2(占A型人群的1%-8%)因抗原表达量较低,可能导致弱凝集反应,此时需通过分子生物学方法检测ABO基因型以排除误判。新生儿由于抗体尚未完全形成,需在出生6个月后复查血型以确保结果可靠性。

遗传规律与群体分布特征

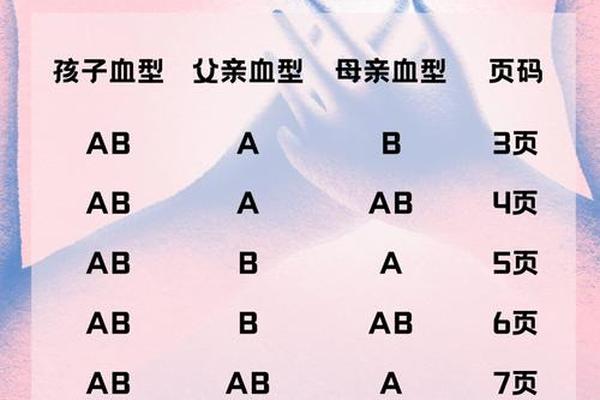

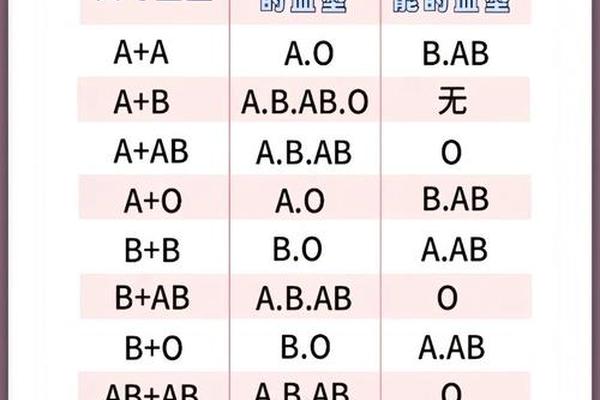

A凝集原的表达严格遵循孟德尔遗传规律。IA等位基因对i(O型基因)呈显性,因此基因型为IAIA或IAi的个体均表现为A型血。值得注意的是,IA与IB等位基因之间为共显性关系,故基因型为IAIB的个体将同时表达A和B抗原,表现为AB型血。这种遗传特性使得A型血在亲子鉴定中具有重要参考价值,例如父母均为O型时,子女不可能出现A型。

从全球分布来看,A型血人群比例存在显著地域差异。欧洲地区A型血占比约40%-45%,而东亚地区则普遍低于30%,其中日本A型血比例达38%,与中国汉族的28%形成对比。这种差异可能与古代传染病选择压力有关,例如有研究指出,A抗原对某些病毒(如天花)的易感性可能影响其自然选择过程。

输血医学中的风险与应对策略

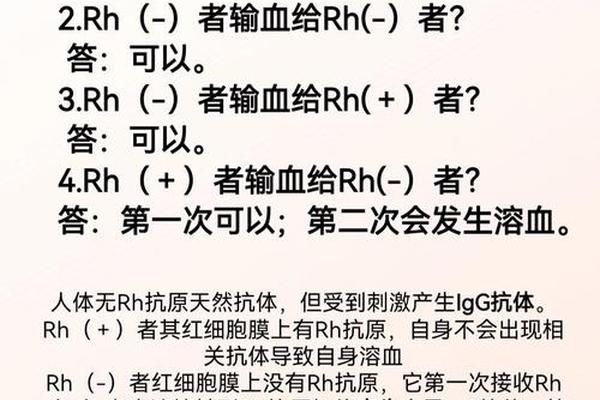

尽管A型血个体可接受同型或O型血液,但异型输血仍存在潜在风险。例如,O型供血者血浆中的抗A抗体若未被充分稀释,可能攻击受血者的A型红细胞,引发急性溶血反应。现代临床输血强调“同型输注”原则,仅在紧急情况下采用O型红细胞成分血进行替代。

针对稀有血型需求,近年来基于A凝集原的合成技术取得突破。例如,通过植物提取物或微生物酶促反应制备的仿生A抗原,已成功用于体外红细胞表面修饰实验,为人工血液开发提供了新思路。基因编辑技术可通过调控ABO基因表达,实现红细胞表型的定向改造,但目前仍处于实验室研究阶段。

总结与展望

A凝集原作为A型血的分子标志物,其生化特性、遗传机制及临床意义共同构成了现代输血医学的基石。随着分子生物学技术的发展,对A抗原表位的精准调控已成为血液替代品研发的关键方向。未来研究需进一步探索以下领域:其一,开发高灵敏度的便携式血型检测装置,以适应灾害医学等特殊场景;其二,解析A凝集原在肿瘤免疫和慢性疾病中的调控作用,拓展其在精准医疗中的应用;其三,通过合成生物学手段优化凝集原的绿色制备工艺,解决临床血源短缺的全球性难题。这些突破将推动血液医学从传统的经验模式向分子设计与智能调控的新纪元跨越。