a血型和a血型的人可以结婚;血型不一样的人能结婚吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-12 03:37:01

在当代社会,关于婚恋匹配的讨论层出不穷,从星座到MBTI,再到近年引发热议的“血型配对”,公众对于亲密关系的影响因素始终充满好奇。尤其当“A型血与A型血是否适合结婚”“不同血型能否婚配”等问题成为社交平台的热门话题时,科学依据与民间传说的交织更让这一议题显得扑朔迷离。本文将从科学、文化、医学等多维度探讨血型与婚姻的关系,试图揭开其背后的真相。

一、科学视角下的血型兼容性

血型系统作为人类遗传特征的重要标识,其与婚姻的关联性最早源于清华大学等机构2022年在《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表的“选型交配”研究。该研究通过对大规模婚恋数据分析发现,约35%的夫妻具有相同血型,且这种倾向在A型血群体中尤为显著。研究者认为,这可能与血型相关的性格特质有关——例如A型血人普遍表现出的谨慎、责任感等共性特征,可能促使相似个体更易建立理解与默契。

科学界对“血型决定婚姻”的观点始终持审慎态度。中国法律工作者明确指出,目前尚无确凿证据证明血型差异会直接导致婚姻破裂。2024年《婚姻法》相关解读强调,婚姻自由权的核心在于双方自愿,而非生物学指标的匹配。心理学研究也表明,婚姻稳定性更多取决于价值观契合度、沟通模式等动态因素,而非静态的血型标签。

二、血型配对的文化心理效应

在东亚文化圈中,血型性格学说自20世纪初传入日本后,逐渐演变为独特的婚恋参考体系。民间流传的“A型+A型=模范夫妻”“O型+AB型=冲突型伴侣”等说法,实质是文化建构的产物。例如网页18将A型血夫妻描述为“最般配的组合”,认为双方对家庭建设的共识能消弭个性摩擦,这种归类更多是基于社会观察而非生物学规律。

值得注意的是,这种文化叙事可能产生“自我实现预言”效应。当个体深信“B型血伴侣易引发争吵”时,可能会无意识放大矛盾,反之则可能因积极心理暗示促进关系和谐。日本学者曾对500对夫妻进行追踪调查,发现相信血型相合理论的群体离婚率比对照组低12%,但这种差异更多归因于心理调适机制,而非血型本身。

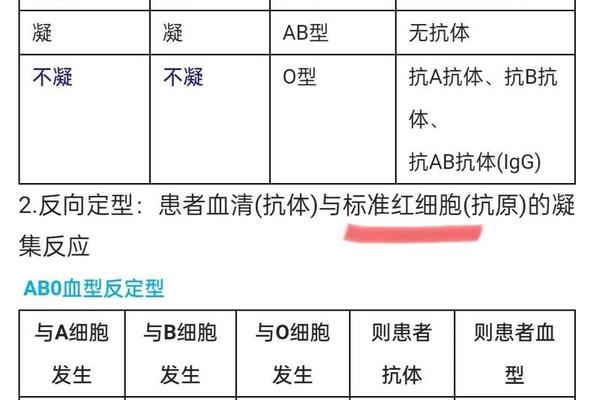

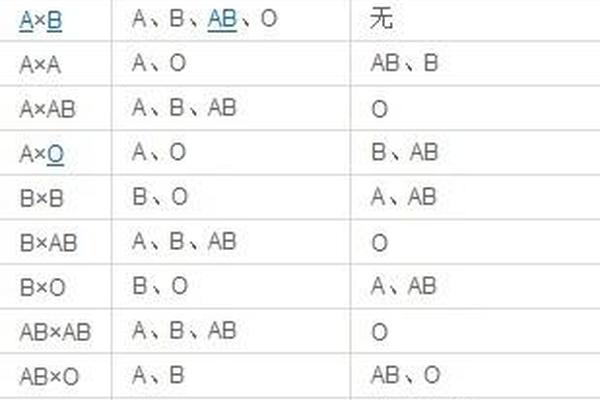

三、医学现实的生育健康考量

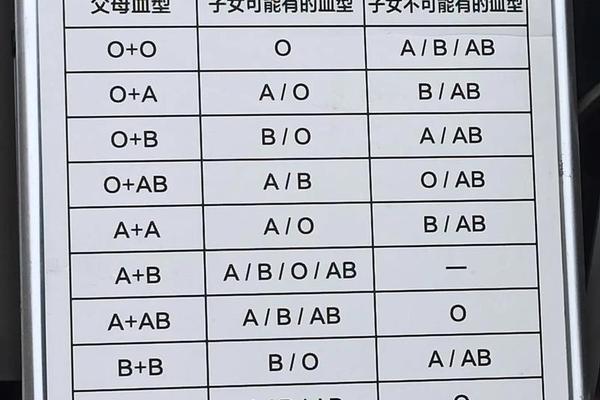

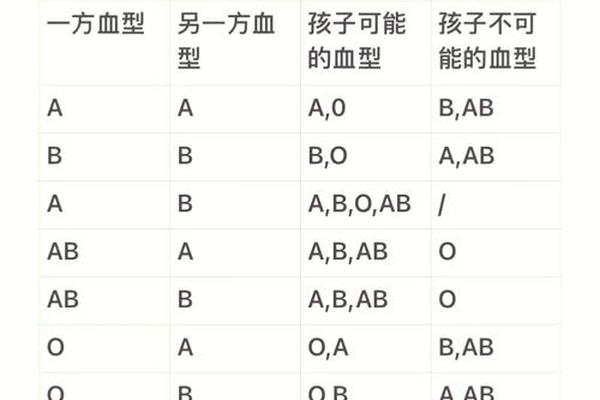

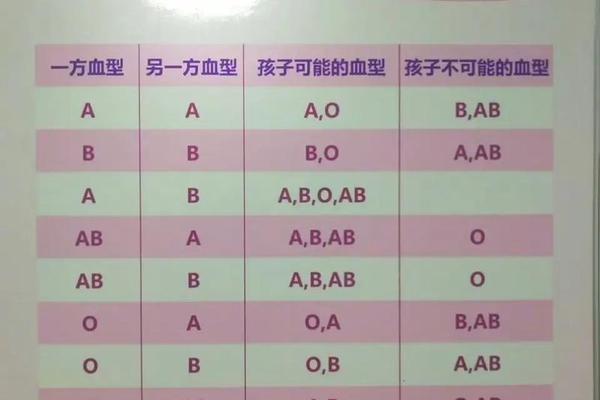

从医学角度,血型差异对婚姻的影响主要体现在生育环节。当母亲为O型血而父亲为A/B/AB型时,胎儿可能因母婴ABO血型不合引发溶血风险。数据显示,此类情况中约15%-25%的新生儿会出现黄疸,其中2%-5%需要光疗或换血治疗。例如网页56提到,O型血女性与非O型配偶生育时,需通过孕28、32、36周的抗体监测预防溶血发生,现代医学已能有效管控此类风险。

更复杂的Rh血型系统则涉及更深层的健康管理。若Rh阴性母亲曾流产或分娩过Rh阳性胎儿,再次怀孕时抗体攻击概率高达50%-75%。但通过Rh免疫球蛋白注射,可将致敏风险降低至1%以下。这些数据表明,血型差异带来的医学挑战并非不可逾越,关键是通过科学备孕和产检建立防护机制。

四、超越血型的婚姻本质认知

回归婚姻的本质,其核心应是情感联结与共同成长。网页55明确指出,血型兼容性理论缺乏生物学基础,将婚姻简化为血型配对无异于缘木求鱼。研究显示,成功婚姻的共性要素包括情绪支持(占比43%)、价值观一致性(37%)和冲突解决能力(28%),这些动态因素的权重远超血型等先天特征。

值得关注的是,过度强调血型匹配可能造成社会认知偏差。2024年某婚恋平台数据显示,将血型纳入择偶条件的用户中,32%承认因此错过潜在合适对象。这种现象提示我们:当文化标签异化为择偶桎梏时,反而背离了婚姻自由的真谛。

总结与展望

血型与婚姻的关系犹如一面多棱镜,折射出科学探索、文化心理、医学实践的多重光谱。现有研究表明,血型相同可能增进性格共鸣,但绝非幸福婚姻的必要条件;血型差异带来的健康风险也可通过现代医学有效规避。对于当代人而言,更重要的是建立基于相互尊重的情感基础,而非执着于血型配对的数字游戏。未来研究可进一步探索基因-环境交互作用对婚恋模式的影响,同时加强科普教育,帮助公众在传统文化与科学认知间找到平衡支点。毕竟,婚姻的终极密码,始终藏在两个独立灵魂的真诚对话之中。