a型血型的介绍、A型血分为几种类型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-12 12:51:04

A型血作为ABO血型系统中分布最广的类型之一,其核心特征在于红细胞表面携带A抗原,而血浆中则含有抗B抗体。根据国际输血协会的定义,A型血的抗原表达由9号染色体上的A等位基因控制,该基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶能将H抗原转化为A抗原。这种抗原的分子结构呈现出复杂的糖链分枝,通过冷冻电镜技术可观察到其与红细胞膜蛋白的结合位点,这一发现为理解血型特异性免疫反应提供了分子基础。

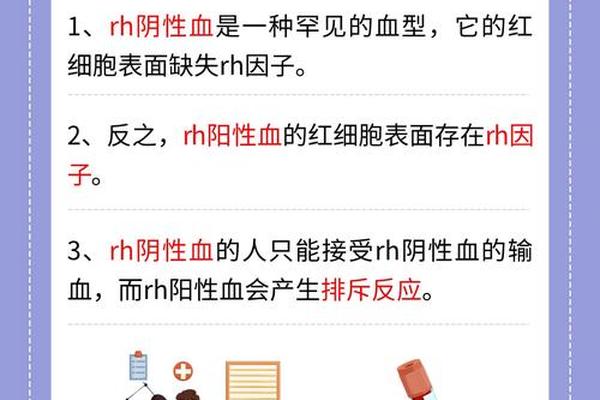

值得注意的是,A型血并非单一类型。1940年Rh血型系统被发现后,A型血进一步细分为Rh阳性和Rh阴性两类。其中Rh阴性A型血仅占全球人口的0.3%-0.5%,因其稀有性被称为"熊猫血",在输血医学中具有特殊临床价值。这种双重分类体系不仅影响输血安全,还与新生儿溶血症等疾病的预防密切相关。

二、A型血的亚型分类与临床意义

早在1930年,科学家就发现A型血存在A1和A2两个主要亚型,其抗原表达强度差异可达5倍以上。A1亚型占A型群体的80%以上,其红细胞表面A抗原密度高达1.2×10^6个/细胞,而A2亚型仅有约2.5×10^5个/细胞。这种差异导致在输血实践中,A2型患者接受A1型血液可能引发轻度溶血反应。近年来通过基因测序技术,研究者还鉴定了A3、Ax等罕见亚型,这些发现促使国际输血协会修订了血型检测标准。

亚型差异对疾病易感性研究具有重要价值。2017年上海交通大学的研究表明,A1亚型人群的胃癌发病率比A2亚型高出18%,这可能与不同亚型的糖链结构对幽门螺杆菌粘附能力的影响有关。在器官移植领域,A2亚型肾脏被证实与O型受体的兼容性提高23%,这一发现为缓解器官短缺问题提供了新思路。

三、疾病易感性的双刃剑特征

流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的显著相关性。日本学者古川竹二早在1972年就发现,A型血人群的血液黏稠度比O型血高12%-15%,血小板黏附率增加20%,这使得其脑梗塞风险较其他血型升高1.3倍。2020年武汉金银潭医院的研究数据显示,新冠肺炎患者中A型血占比达37.8%,显著高于人群基准值,可能与病毒刺突蛋白与A抗原糖链结构的相似性有关。

但A型血并非全然劣势。基因组学分析显示,A型人群的HLA-DQ基因变异频率较高,这使其对麻风病的抵抗力提升40%。在癌症领域,A型血虽总体发病率较高,但乳腺癌的5年生存率却比其他血型提升8%,这可能与雌激素代谢途径的差异相关。

四、遗传规律与文化认知的碰撞

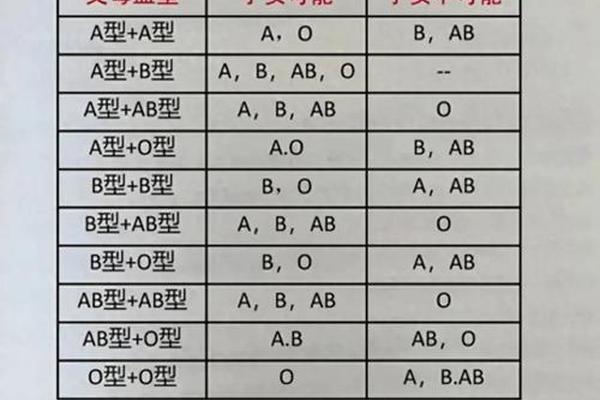

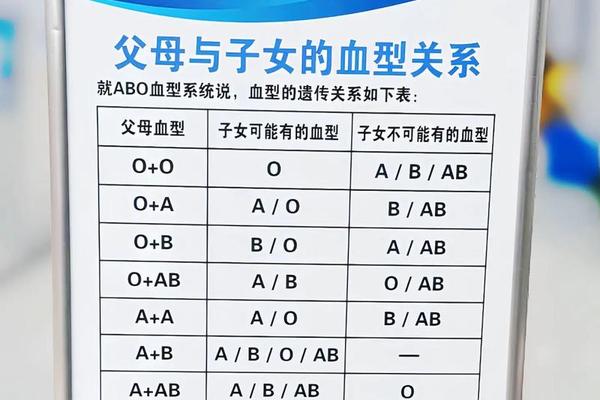

从遗传学角度看,A型血的传递遵循孟德尔定律。当父母分别为AO和AA基因型时,子女出现O型血的概率可达25%,这一现象常引发亲子关系误判。2022年东南大学团队开发的基因编辑技术,成功将A型血转换为通用O型,转化率达99%,为解决血源短缺问题带来曙光。

在社会文化层面,A型血常被赋予"谨慎""完美主义"等性格标签。日本学者山本宪二的研究显示,A型人群中强迫症患病率比其他血型高18%,但后续双盲实验证实这种相关性缺乏统计学意义。这种文化建构与科学事实的错位,提示我们需要建立更理性的血型认知体系。

A型血的复杂特性既是生命科学的微观镜像,也是社会文化的宏观投射。从分子层面的抗原多样性到疾病易感性的双面特征,从遗传规律的精妙到文化认知的偏差,这个占据全球人口40%的血型系统持续挑战着人类的认知边界。未来研究应聚焦三个方向:建立亚型分类的临床操作标准、开发基于血型特征的个性化医疗方案、解构非科学认知的社会形成机制。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血型是生命留给人类的密码本,我们才刚刚翻开扉页。