血型a型rh阳性d;ab型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-13 06:53:02

血液是生命的载体,而血型则是人类基因图谱中独特的身份标识。在众多血型分类中,A型Rh阳性因其普遍性成为人群中的“主流代表”,而AB型血则因“贵族血”的称号备受关注。这种称谓背后,既蕴含生物学的特殊性,也交织着历史、文化与社会心理的复杂叙事。揭开这两类血型的面纱,不仅能理解人类遗传的奥秘,更能窥见科学与文化如何共同塑造我们对生命的认知。

生物学基础:抗原与抗体的博弈

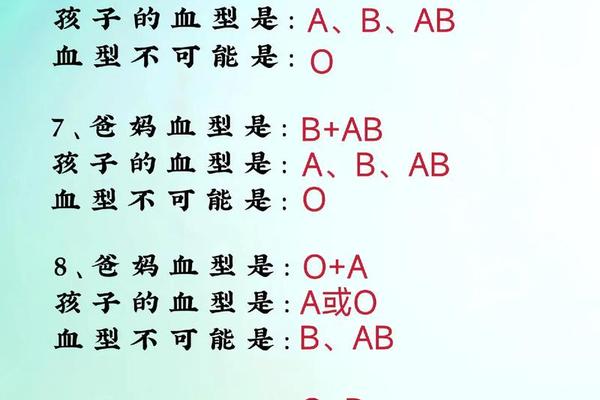

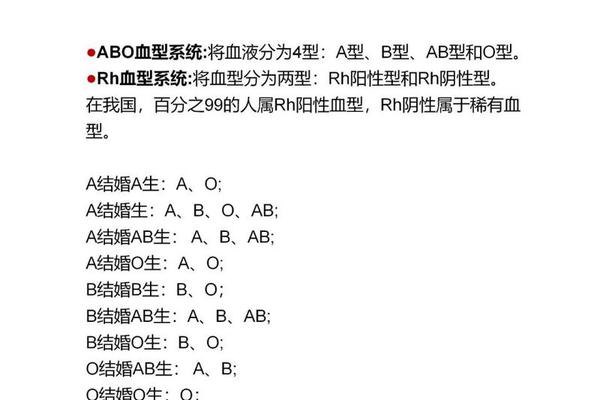

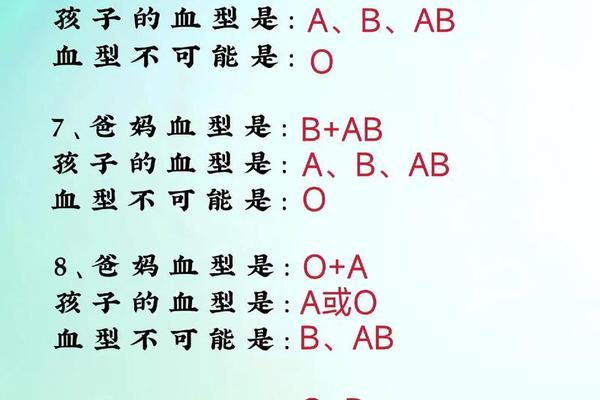

AB型血的独特性源于其红细胞表面同时携带A和B两种抗原,而血浆中不含有抗A或抗B抗体。这种“兼容并蓄”的生物学特性,使其成为唯一可以接受所有血型红细胞输注的“万能受血者”。相比之下,A型Rh阳性血仅携带A抗原和RhD抗原,虽占据全球约34%的人口比例,却因血浆中含抗B抗体,输血时需严格匹配。

从进化角度而言,AB型血的出现时间最晚,全球仅约10%的人群属于这一类型。这种稀有性强化了其“特殊性”的标签,而医学上的输血优势更被赋予“特权”色彩。这种特性也带来挑战:AB型血浆因缺乏抗体,只能输给同型患者,导致紧急用血时面临资源短缺的矛盾。生物学上的“双刃剑”效应,为“贵族血”的称号埋下了科学与现实的双重伏笔。

历史隐喻:贵族阶层的符号建构

“贵族血”的称谓并非现代科学产物,而是历史语境下的文化建构。中世纪欧洲贵族为维护血统纯正性,常通过近亲通婚巩固权力,导致某些遗传特征(如罕见血型)在特定阶层中聚集。这种社会现象与AB型血的低概率分布形成隐喻性关联,使其逐渐成为“精英身份”的象征。

东方文化中,血型与性格的关联学说进一步强化了AB型血的“贵族”标签。日本学者能见正比古在《血型性格学》中提出,AB型人群兼具A型的理性与B型的感性,表现出“复杂而优雅”的特质。尽管此类理论缺乏严谨科学证据,却在流行文化中广泛传播,甚至影响企业招聘与婚恋选择。这种社会认知的嬗变,揭示出血型如何从医学指标演变为文化符号。

医学价值:稀缺性与实用性的平衡

在临床医学领域,AB型血的价值体现于其特殊的兼容性。器官移植手术中,AB型受体因免疫排斥风险较低,对供体器官的适配范围更广。2021年《柳叶刀》的一项研究指出,AB型患者接受跨血型心脏移植的成功率比其他血型高18%。这种医学优势,使得AB型血在急救体系中具有战略意义。

Rh阴性血型(即“熊猫血”)的稀缺性更为突出。中国汉族人群中Rh阴性比例不足0.3%,而其中AB型Rh阴性更是罕见,概率仅约0.06%。这种“双重稀有”特性既造就了其医学珍贵性,也导致血库储备长期紧张。近年来,基因编辑技术与干细胞培育的突破,为人工合成稀有血型带来曙光,但与成本问题仍待解决。

社会认知:科学事实与流行迷思

血型学说在公众认知中存在明显的“认知割裂”。一方面,主流医学界强调血型分类仅服务于输血安全,与健康、性格无必然联系;“血型决定论”在民间持续发酵。例如,某些饮食疗法主张AB型人群应多摄入海鲜与乳制品,却被《美国临床营养学杂志》驳斥为“缺乏代谢机制证据”。

心理学研究揭示了这种矛盾现象的根源:人类对简单分类法的天然倾向。斯坦福大学社会学家保罗·迪马吉奥指出,将复杂人性简化为血型标签,本质上是“认知捷径”的体现。这种心理机制既解释了AB型“贵族”标签的传播动力,也警示着科学传播需破除简化主义陷阱。

未来展望:超越标签的生命科学

当前研究正突破传统血型系统的局限。2023年,剑桥大学团队发现FUT2基因变异可产生“分泌型”与“非分泌型”亚型,这或将为AB型血的精细化医疗提供新方向。与此合成生物学的发展使人工培育红细胞成为可能,未来或彻底解决稀有血型短缺问题。

对个体而言,理解血型的科学本质有助于破除迷信认知。A型Rh阳性人群无需因“普通”而焦虑,AB型个体也不必因“贵族”标签自设藩篱。血液的珍贵性不在于类型标签,而在于每个生命体的独特性——正如诺贝尔奖得主卡尔·兰德斯坦纳发现ABO血型系统时所言:“血液的差异是人类共性的另一种证明。”

从红细胞抗原到社会文化符号,血型的故事既是微观的基因叙事,也是宏观的人类文明镜像。唯有以科学理性为基石,以人文关怀为视角,我们才能真正读懂血液中流淌的生命密码。