我血型A型-A型血属于什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-12 00:02:02

在人类的ABO血型系统中,A型血是最早被发现的类型之一,也是全球范围内分布最广泛的血型之一。据统计,中国北方地区A型血人群占比约30%,其独特的抗原特性与健康关联性使其成为医学和生物学研究的重要对象。从生物学本质来看,A型血的形成源于红细胞表面携带的A抗原与血清中的抗B抗体,这一特征不仅影响着输血医学的实践,还与疾病易感性、性格特质等复杂现象存在潜在关联。本文将从生物学基础、遗传规律、健康特征及社会文化意义四个维度,系统解析A型血的科学内涵与多维价值。

生物学本质与抗原特征

A型血的核心特征在于红细胞膜上的A抗原与血清中的抗B抗体。根据ABO血型系统理论,A抗原由N-乙酰半乳糖胺构成,其形成依赖于H抗原的转化过程。日本学者山本等人的研究揭示了编码A抗原的基因位于9号染色体,通过α-1,3N-乙酰半乳糖转移酶的催化作用完成抗原表达。值得注意的是,A型血内部存在亚型分化,例如A1和A2亚型,其中A1型占全球A型血人群的80%以上,其抗原表位密度显著高于A2型。

从血清学角度看,A型血的抗B抗体属于IgM类免疫球蛋白,这种天然抗体的产生与婴幼儿时期接触环境微生物相关。奥地利科学家兰德施泰纳在1900年的开创性实验中发现,当A型血清与B型红细胞混合时,会触发特异性凝集反应,这一发现奠定了现代输血医学的基础。在临床实践中,A型血者可接受同型或O型血液,但其血清中的抗B抗体可能对B型或AB型供血红细胞产生溶血风险,因此交叉配血试验仍是必要流程。

遗传规律与基因表达

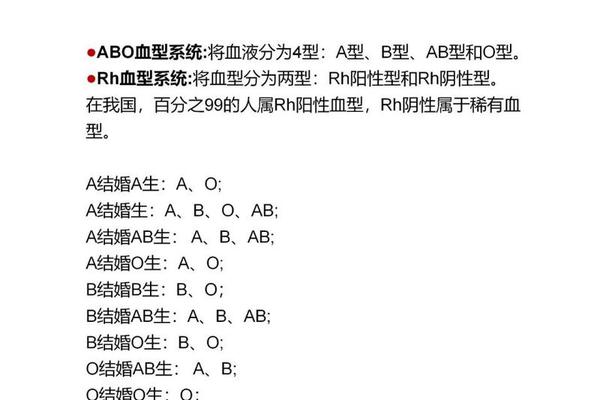

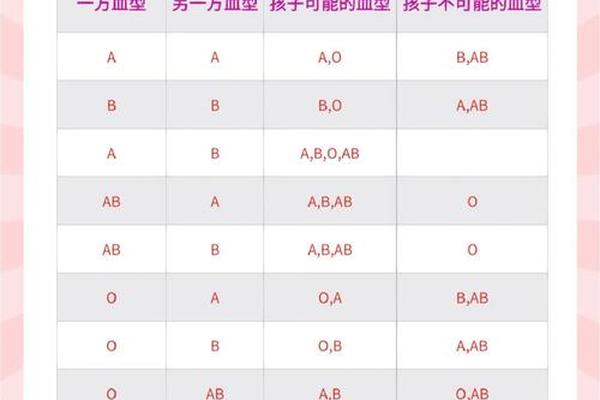

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由显性A基因与隐性O基因的组合决定。父母双方若均为A型血(基因型AA或AO),子女可能继承AA(纯合型)、AO(杂合型)或OO(O型)基因型。数据显示,当父母为AO型杂合时,子女出现O型血的概率为25%。值得注意的是,极少数情况下可能出现基因突变导致的CisAB型,即A和B基因共存于同一染色体,此类案例在亲子鉴定中可能引发血型不符的误判。

血型基因的表达还受到其他遗传系统调控。例如Hh/孟买血型系统控制着H抗原的合成,若个体缺乏功能性FUT1基因,即便携带A基因也无法表达A抗原,导致表型呈现为O型。这种现象解释了为何部分AB型父母可能生育出O型子女。近年来,全基因组关联研究(GWAS)发现,ABO基因座上的单核苷酸多态性(SNP)不仅影响血型,还与血管内皮生长因子水平、炎症反应等生理过程存在关联。

健康关联与疾病易感性

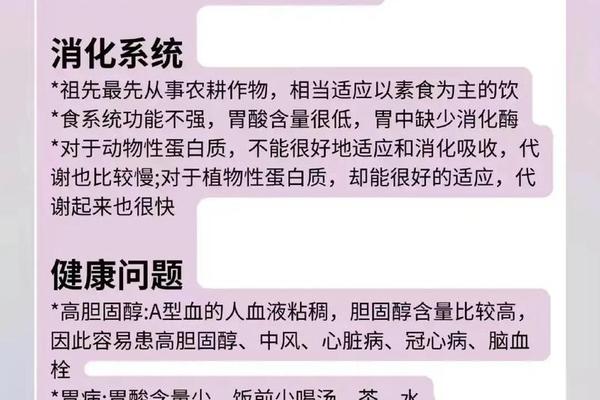

流行病学研究显示,A型血人群存在特定的疾病倾向。日本学者在1972年首次报道A型血与胃癌发病率的正相关性,后续研究进一步证实其消化道癌症风险较O型血高20%。机制研究表明,A抗原可能与幽门螺杆菌的黏附受体存在分子模拟现象,促进慢性感染向癌变转化。在心血管领域,A型血的血液黏稠度与血小板聚集活性显著高于其他血型,这使得其脑梗死发生率比O型血高1.3倍。

A型血并非全然劣势。丹麦哥本哈根大学2023年的队列研究发现,A型血人群对疟疾原虫感染的抵抗力较强,这可能与红细胞表面抗原干扰病原体入侵有关。在精神疾病方面,虽然AB型血的精神分裂症风险更高,但A型血人群表现出更强的心理韧性,其血清素转运体基因多态性(5-HTTLPR)的分布特征可能与此相关。

社会认知与文化隐喻

在东亚文化中,A型血常被赋予"完美主义者"的社会标签。日本学者古川竹二在1972年提出的血型性格理论认为,A型血个体具有谨慎、细致、责任感强的特质。现代心理学研究则显示,这种刻板印象可能形成自我实现预言——当个体知晓自身血型后,会无意识地强化符合文化期待的行为模式。职场调查数据显示,A型血员工在需要精确度的岗位(如会计、质检)占比达38%,显著高于其他血型。

血型文化也衍生出独特的商业现象。日本企业曾推出针对A型血消费者的专属产品,从抗压保健食品到时间管理课程,形成年产值超20亿美元的市场。不过学界对此持审慎态度,东京大学2024年的双盲实验证明,所谓的"血型匹配服务"在统计学上缺乏显著性差异,更多是心理暗示效应的产物。

A型血作为人类重要的生物标志物,其科学价值已超越传统输血医学范畴。在基因-环境交互作用框架下,A型血与疾病的关联机制、抗原表位的免疫调节功能等方向亟待深入探索。未来研究可结合单细胞测序技术,解析ABO基因在不同组织中的异质性表达规律。临床实践方面,基于血型抗原的个体化医疗方案设计,以及CRISPR基因编辑技术在血型转化中的应用(如将A型血转化为通用O型血),可能为医疗资源优化提供新思路。对于A型血个体而言,建立以定期血液流变学检测、幽门螺杆菌筛查为核心的健康管理策略,将有效降低特定疾病风险,充分发挥这一古老血型的生物学优势。