血型a的父亲孩子是什么血型;熊猫血是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-14 09:01:01

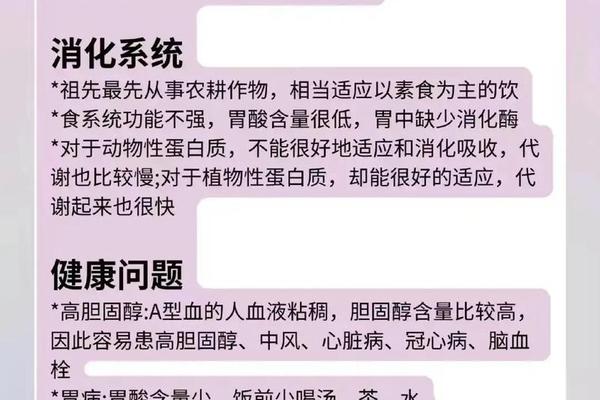

血型作为人类遗传的重要标记,不仅承载着生命的密码,也深刻影响着医学实践中的诸多领域。当一位父亲的血型为A型时,其子女可能继承的血型组合既遵循着孟德尔遗传规律,又暗藏基因表达的微妙差异;而被称为“熊猫血”的Rh阴性血型,则因其稀有性和特殊的临床意义引发广泛关注。这两个看似独立的命题,实则共同揭示了血型系统在人类生物学和社会医疗中的双重价值。

一、A型血父亲的遗传规律

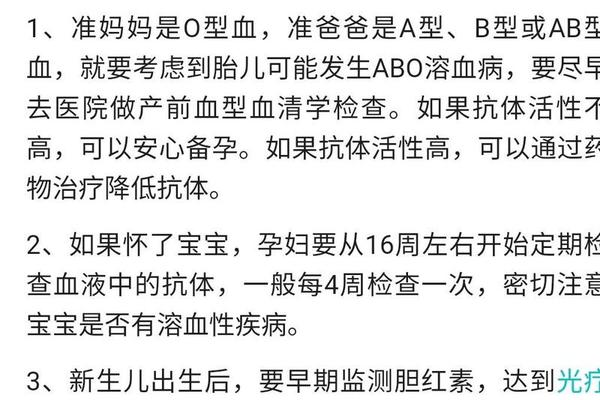

A型血父亲的血型遗传遵循ABO系统的显隐性法则。根据基因型分析,A型血个体可能携带AA或AO两种基因组合。当父亲为AO型时,其配子有50%概率传递A基因,50%概率传递O基因。若母亲为O型(基因型OO),子女血型将呈现A型(AO)或O型(OO)的可能,其中A型占比约75%。这一现象源于显性基因A对隐性基因O的覆盖作用。

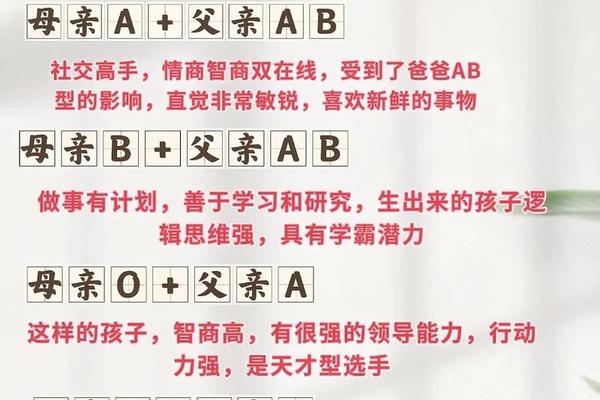

当母亲血型为B型时,遗传可能性更为复杂。假设母亲基因型为BO,子女可能继承的基因组合包括AO(A型)、AB(AB型)、BO(B型)或OO(O型)。例如网页26的统计显示,A型与B型父母生育AB型子女的概率可达25%。值得注意的是,极少数情况下可能出现“顺式-AB”现象,即单条染色体同时携带A、B抗原基因,导致AB型子女的出生,这类案例在我国发生概率约五十万分之一。

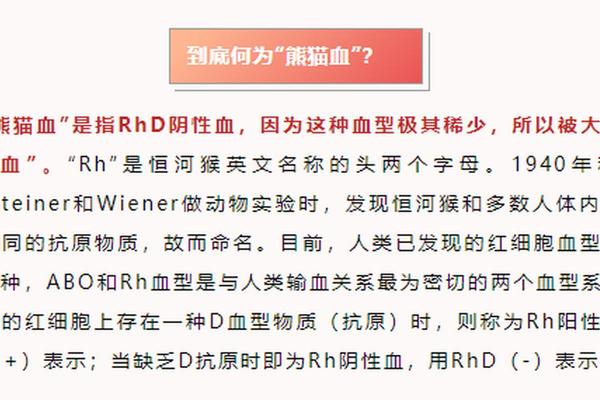

二、熊猫血的本质与特殊性

Rh阴性血型因其在汉族人群中仅占0.3%的罕见比例被称为“熊猫血”。该血型系统的核心在于红细胞表面D抗原的缺失,当Rh阴性个体接触Rh阳性血液时,可能产生抗D抗体引发溶血反应。临床上最显著的挑战在于妊娠管理——Rh阴性母亲若孕育Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激抗体生成,导致后续妊娠发生新生儿溶血病,严重时可引发胎儿贫血或死亡。

近年研究发现,约20-30%的Rh阴性汉族人群实为DEL型(D放散型)。这类“亚洲型DEL”个体的红细胞表面存在微量D抗原,常规检测呈阴性,但基因检测可揭示其携带RHD1227A突变。这种特殊亚型改变了临床处理原则:DEL型孕妇无需注射抗D免疫球蛋白,且输血时可接受Rh阳性血液,这显著缓解了稀有血型资源紧张问题。

三、血型鉴定的科学进阶

传统血型检测依赖血清学方法,但分子生物学技术的介入提升了检测精度。例如PCR-SSP(序列特异性引物扩增)技术可准确区分AA与AO基因型,这对预测A型血家庭子代血型范围至关重要。在熊猫血鉴定领域,基因测序成为区分真阴性(RHD基因完全缺失)与DEL型的关键手段,北京等地血液中心已将此纳入常规检测项目。

血型数据库的建立为临床提供新思路。我国部分城市建立的稀有血型志愿者库,通过基因档案管理实现了应急供血的快速响应。对于A型血家庭,遗传咨询服务的开展可帮助准父母预判子代血型,特别是在涉及ABO溶血风险(如O型母亲与A型父亲组合)时提供干预指导。

四、社会认知与医学

公众对血型遗传存在普遍误区,如认为A型父母必然生育A型子女。科普教育需强调:AO基因型组合可能诞生O型后代,这种现象在双A型父母中发生概率约6.25%。对于熊猫血群体,社会援助体系亟待完善,深圳等地的“熊猫血互助联盟”通过移动平台实现即时血源匹配,成为医疗救援的创新模式。

争议聚焦于基因编辑技术。科学家正探索通过CRISPR技术修饰RHD基因,使Rh阴性个体获得D抗原表达能力。尽管该研究尚处实验阶段,但已引发关于“人工改造血型”的讨论。同理,对ABO基因组的干预研究也在推进,未来或可实现血型的人为定制。

从A型血的遗传多样性到熊猫血的稀缺性管理,血型系统始终是连接基础科学与临床实践的重要纽带。建议加强三方面工作:推广基因检测技术普及,减少血型误判导致的医疗风险;完善稀有血型动态监测网络,建立全国联动的应急供血机制;深化血型基因功能研究,探索基因疗法在溶血性疾病防治中的应用。唯有将科学认知转化为社会行动,方能真正守护每个生命个体的血液安全。