母亲血型o型父亲血型a黄疸、孩子父母O型血和B型血孩子黄疸

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-13 12:21:02

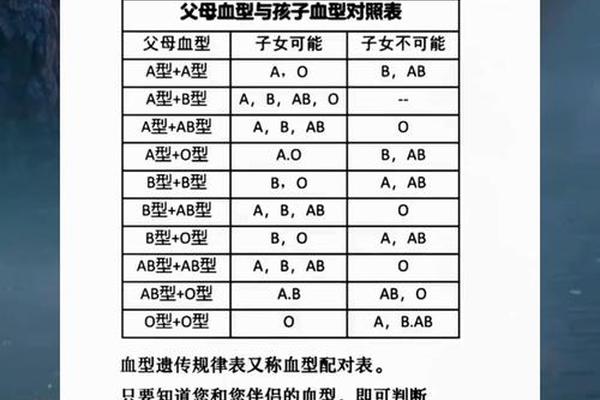

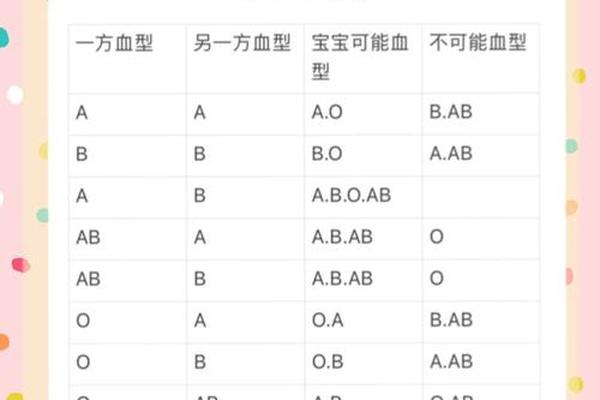

当母亲为O型血而父亲为A型或B型时,胎儿可能继承父亲的A/B抗原,形成母婴血型不合的潜在风险。母体血液中天然存在的抗A或抗B抗体(IgG型)可能通过胎盘进入胎儿血液循环,与胎儿红细胞表面的A/B抗原结合,引发红细胞破裂并释放过量胆红素,最终导致溶血性黄疸。研究数据显示,这类ABO血型不合导致的溶血性黄疸在足月儿中发生率约为12%-13.6%,其中约22%可能发展为严重病例。

值得注意的是,并非所有血型不合都会引发溶血反应。例如,若胎儿遗传了母亲的O型血,则不会触发免疫攻击。Rh血型系统的D抗原不合(如母亲Rh阴性、胎儿Rh阳性)可能引发更严重的溶血反应,但其发生率远低于ABO系统。免疫反应的强度还与母体抗体滴度、胎盘屏障的渗透性等因素密切相关,部分病例可能仅表现为轻度贫血或无症状。

二、黄疸的风险类型与临床表现

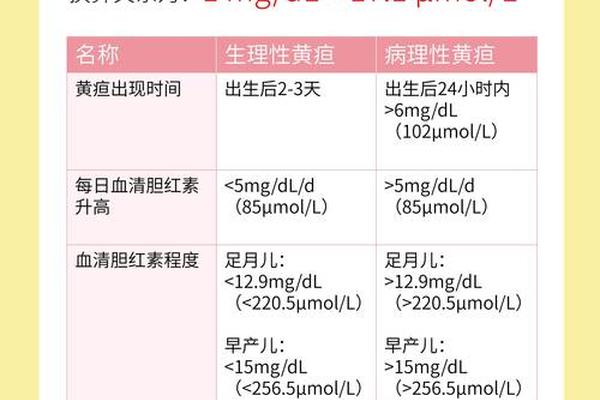

新生儿黄疸可分为生理性和病理性两类。生理性黄疸通常在出生后2-3天出现,7-10天自然消退,血清胆红素值一般低于12.9 mg/dL。而ABO溶血性黄疸属于病理性黄疸,其特点包括:①出现时间早(部分病例在出生24小时内显现);②进展速度快(每小时胆红素上升>0.5 mg/dL);③峰值水平高(常超过15 mg/dL)。

临床表现的轻重差异显著。轻症患儿仅表现为皮肤黄染,与生理性黄疸难以区分;重症则可能出现嗜睡、拒奶、肌张力异常等神经系统症状,甚至发展为胆红素脑病,导致智力障碍或运动功能障碍。值得注意的是,父母均为O型血时,若胎儿为B型血(如母亲O型、父亲B型),其溶血风险与A型相似,但临床数据显示A型抗原引发的免疫反应强度略高于B型。

三、诊断方法与治疗策略

产前诊断是预防重症的关键。通过检测孕妇血清中的抗A/B抗体滴度(如滴度>1:64提示高风险),结合超声监测胎儿贫血体征(如大脑中动脉血流速度异常),可提前评估风险。产后需立即进行新生儿血型鉴定、直接Coombs试验及胆红素动态监测,若出生24小时内胆红素>6 mg/dL即需干预。

治疗手段呈阶梯式:

1. 光疗:蓝光照射可将非结合胆红素转化为水溶性异构体,加速排泄。不同日龄的干预阈值动态变化,例如出生48-72小时阈值升至12 mg/dL。

2. 换血疗法:适用于胆红素水平接近换血阈值或出现神经系统症状的危重患儿,可快速清除致敏红细胞和游离抗体。

3. 免疫球蛋白输注:通过阻断Fc受体抑制溶血进程,减少换血需求。临床数据显示,及时光疗可使80%的ABO溶血患儿避免换血。

四、家庭护理与认知误区

家庭护理需遵循三大原则:① 强化喂养(每日8-12次哺乳促进胆红素排泄);② 科学日光浴(选择上午10点前散射光,避免直射眼睛);③ 密切监测(使用经皮胆红素仪每日检测)。需特别警惕民间偏方的危害,例如茵栀黄口服液可能引发腹泻脱水,而药浴、推拿等方法对溶血性黄疸无效。

常见的认知误区包括:①误将“血型相同”等同于“无风险”(如父母O型与B型组合仍可能产生溶血);②过度担忧光疗副作用(如皮疹、体温波动多为暂时性);③忽视晚期贫血(部分患儿在出生2-6周出现血红蛋白下降,需补充铁剂)。

五、研究进展与未来方向

近年研究发现,ABO溶血的发生率与母体IgG亚型分布相关,其中IgG1和IgG3亚型穿透胎盘能力更强。基因测序技术已能通过母体外周血无创检测胎儿血型,准确率达99%。在预防领域,针对高风险孕妇的免疫调节疗法(如孕晚期注射抗D免疫球蛋白)正在临床试验中,初步数据显示可降低抗体滴度30%。

未来研究需解决三大问题:①建立基于种族差异的胆红素风险曲线(亚洲新生儿胆红素峰值普遍高于欧美);②开发靶向降解致敏抗体的生物制剂;③探索肠道菌群调控胆红素代谢的机制。

总结与建议

母婴血型不合引发的黄疸是可控的医疗问题,其核心在于早期识别与分级干预。对于O型血母亲,建议孕16周起定期监测抗体滴度,新生儿出生后即刻进行胆红素基线检测。医疗机构需建立快速反应通道,将光疗设备前置至产房。公众教育应重点破除“黄疸自愈论”,强调病理性黄疸的神经毒性风险。未来的研究方向应聚焦个体化治疗方案的优化,以及成本可控的预防策略开发,最终实现新生儿溶血性黄疸的零致残目标。