区分A B 血型,A血型和B血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-14 08:36:02

ABO血型系统的核心差异在于红细胞表面抗原与血清抗体的特异性组合。A型血的红细胞表面携带A抗原,而血清中含有抗B抗体;B型血则相反,其红细胞表达B抗原,血清中则存在抗A抗体。这种抗原-抗体的对立关系源于基因调控的糖链结构差异:A抗原由N-乙酰半乳糖胺修饰的H抗原形成,B抗原则由半乳糖修饰。

从分子机制看,A和B抗原的合成受控于9号染色体上的ABO基因。A等位基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,B等位基因则编码α-1,3-半乳糖转移酶。当个体携带纯合或杂合的A/B基因时,红细胞表面将表达对应抗原;若携带两个隐性O基因(无功能酶),则仅保留未修饰的H抗原,表现为O型血。这种生化反应的特异性不仅决定了血型分类,更成为输血相容性检测的科学基础。

遗传学机制:孟德尔定律的体现

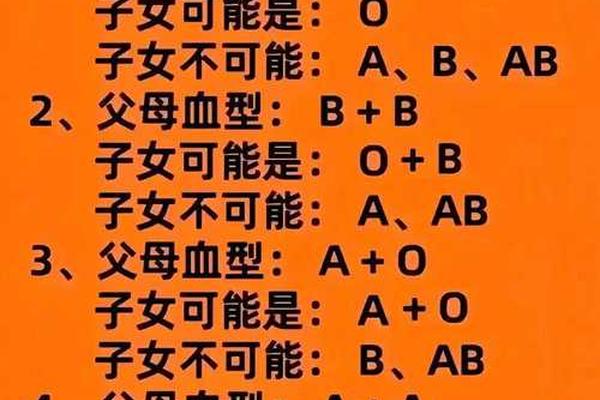

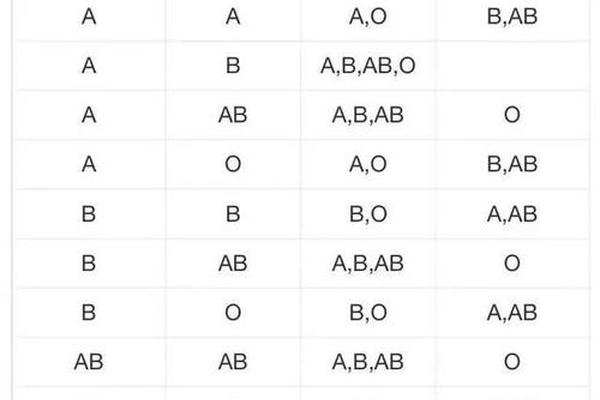

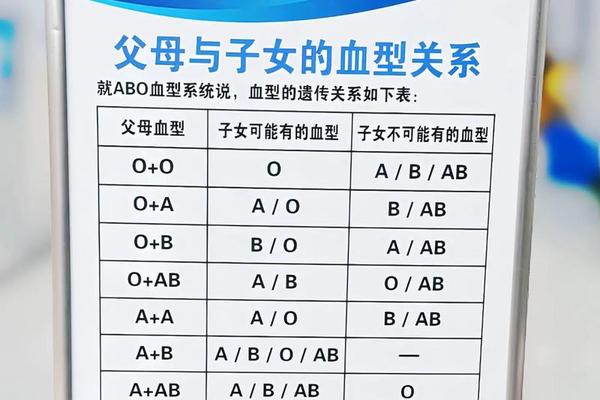

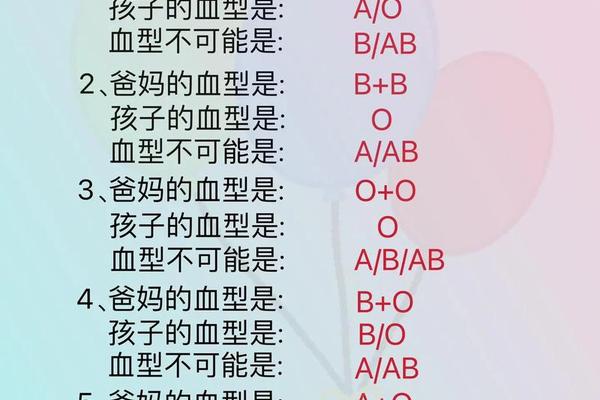

血型遗传遵循孟德尔显隐性规律。以A型(AA或AO基因型)与B型(BB或BO基因型)父母为例,其子女可能呈现A型(25%)、B型(25%)、AB型(25%)或O型(25%)的多样性组合。这种遗传多样性源于父母各提供一个等位基因的随机分配,例如AO型父亲与BO型母亲的后代,可能通过基因重组形成OO型(O型血)。

值得注意的是,血型遗传存在罕见例外。例如孟买型(hh基因型)个体因缺乏H抗原前体,即便携带A/B基因也无法表达对应抗原,常规检测中呈现O型特征。基因突变可能导致抗原亚型(如A2亚型),这类变异可能干扰血型鉴定准确性,需通过增强型血清学检测或分子分型技术识别。

健康影响:疾病易感性与抵抗力差异

流行病学研究表明,A型血人群具有更高的心血管疾病风险。其血液黏稠度较其他血型增加15%-20%,血小板聚集活性增强,这可能与A抗原促进凝血因子Ⅷ活性有关。日本学者2015年的队列研究更发现,A型血个体患胃癌的风险较O型血增加18%,推测与幽门螺杆菌对A抗原的亲和性相关。

相较而言,B型血人群在消化系统疾病中表现出优势。其肠道菌群中双歧杆菌丰度较A型血高30%,促进营养吸收的同时降低肠炎发病率。B型血个体对2型糖尿病更为易感,血清脂联素水平较其他血型低12%,这可能与B抗原影响胰岛素受体信号通路相关。

输血医学中的临床意义

在输血实践中,A型与B型血的严格区分关乎生命安危。A型受血者若误输B型血,其血清中的抗B抗体将引发急性溶血反应,导致血红蛋白尿、急性肾衰竭等致命并发症。反之,B型受血者接受A型血时,抗A抗体会攻击输入红细胞,24小时内死亡率可达70%。

为应对紧急输血需求,现代医学开发了“万能红细胞”技术。通过酶解法去除A/B抗原,可将任意血型红细胞转化为O型,使输血匹配率从55%提升至100%。但该技术仍需克服酶活性稳定性、处理成本高昂等问题,目前尚未大规模临床应用。

A型与B型血的生物学差异既是生命多样性的体现,也是临床医学的关键坐标。从基因调控到疾病关联,从输血安全到个体化医疗,血型研究持续拓展着人类对生命系统的认知边界。未来研究需聚焦三大方向:一是开发高灵敏度的便携式血型检测装置,结合微流控芯片与图像识别技术实现即时诊断;二是探索血型特异性药物的研发,例如针对A型血心血管风险的他汀类增效剂;三是完善稀有血型库的全球联网系统,通过区块链技术实现跨区域血液资源智能调配。唯有融合多学科技术,方能充分发挥血型研究的临床应用价值,为人类健康构筑更精准的防御体系。