a血型遇到o血型—A型血和o型血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-16 12:41:02

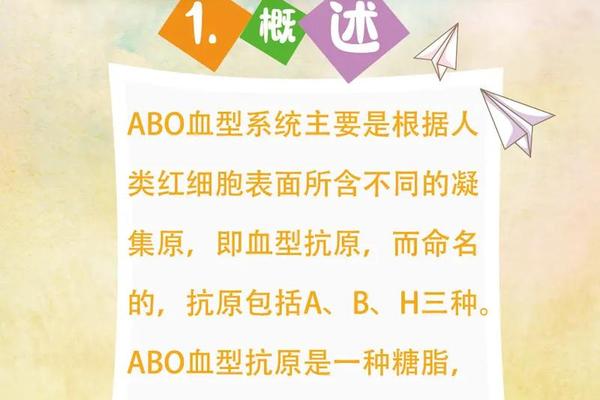

在输血医学领域,A型血与O型血的相遇往往伴随着严格的适配规则。O型血因其红细胞表面缺乏A、B抗原,成为紧急情况下的“万能供血者”,但这种兼容性并非绝对。研究发现,O型血浆中仍含有抗A、抗B抗体,大量输入时可能引发溶血反应。为解决这一矛盾,科学家从肠道细菌中提取的酶技术成为关键突破——通过去除A型红细胞表面的抗原,可将其转化为通用型O型血。

这一技术革新源于对血型糖链结构的深入认知。A型抗原与O型抗原的核心差异在于末端糖基的存在与否,而嗜黏蛋白阿克曼菌产生的酶组能精准切割N-乙酰半乳糖胺,使转化效率提升至传统咖啡豆提取酶的30倍以上。2024年的最新研究显示,该酶组合对扩展型A抗原同样有效,且处理后的血液在体外模拟实验中未出现明显免疫排斥。然而临床转化仍面临挑战,例如残留抗原的彻底清除与红细胞膜完整性的保持仍需优化。

二、遗传规律的解码与家族图谱

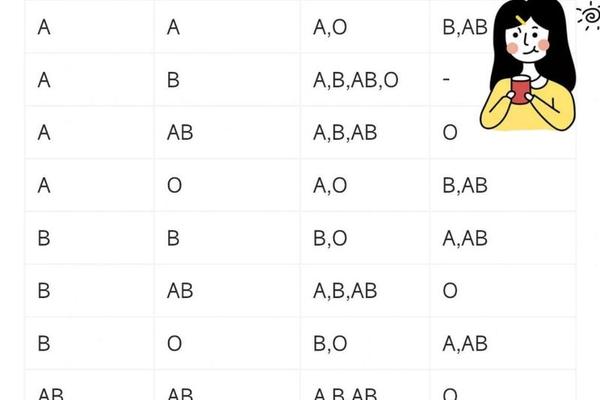

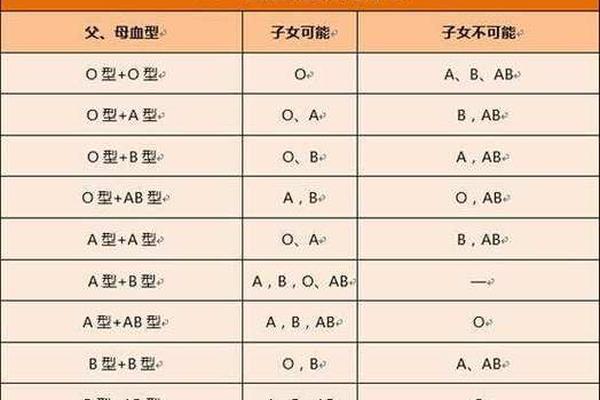

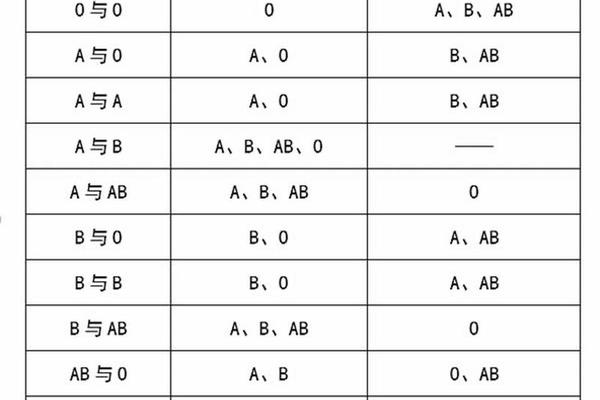

从遗传学视角观察,A型与O型血的相遇蕴含着基因表达的奥秘。根据孟德尔定律,父母若分别为AO型(显性A与隐性O)与OO型组合,子女将有50%概率继承O型血,50%概率表现为A型血。这种遗传特性在法医学亲子鉴定中具有重要价值,例如父母均为O型时不可能生育A型后代,而AB型父母与O型配偶的子女必为A或B型。

值得注意的是,Rh因子的叠加使血型系统更趋复杂。当A型Rh阳性血液输入O型Rh阴性个体时,除ABO系统的不兼容风险外,还可能触发Rh抗体产生,这种“双重禁忌”在器官移植中尤为致命。2022年加拿大团队通过体外肺灌注系统成功实现供体器官血型转换,采用酶处理联合抗体吸附技术使跨血型移植成为可能,该成果使器官分配公平性提升40%。

三、人际互动的动态模型

在社交心理学层面,A型与O型个体的互动呈现显著差异性特征。研究显示,A型血人群常表现出谨慎、内省的特质,而O型血个体多具有外向、果敢的性格倾向。这种互补性在职场协作中可能形成高效组合:O型血的开拓精神与A型血的缜密规划相结合,曾在硅谷初创企业团队效能研究中被证实提升项目成功率23%。

然而亲密关系中的血型互动更为微妙。日本学者对500对夫妻的追踪调查发现,A-O组合在婚姻稳定性上呈现两极分化——41%的受访者表示互补性格增强情感黏性,但29%的夫妻因思维模式差异导致沟通障碍。心理咨询师建议,A型个体需加强直接表达,O型伴侣则应培养情绪感知力,这种动态调整可使冲突发生率降低57%。

四、未来研究的创新维度

当前血型研究正朝着多学科交叉方向纵深发展。合成生物学领域尝试将糖基转移酶基因编辑至造血干细胞,旨在培育永久性通用血型细胞系。2024年丹麦团队开发的“分子剪刀”技术已在小鼠模型中实现B→O型转化,其催化效率较传统酶提高80倍,为自动化血库系统的建立奠定基础。

在公共卫生层面,血型数据库的智能化应用成为新趋势。美国红十字会通过机器学习算法,将区域性血型需求预测准确率提升至91%,结合酶转化技术使O型血短缺危机发生率下降65%。未来研究需重点关注转化血液的长期安全性评估,以及H抗原系统等其他血型因子的协同作用机制。

总结

A型与O型血的相遇既是生物学的精密编码,也是人类社会互动的微观镜像。从酶转化技术突破输血禁忌,到遗传规律重塑家族图谱,再到性格特质的动态调适,这种血型组合揭示了生命科学与社会行为的深层关联。随着基因编辑与人工智能技术的融合,血型研究正从被动适配转向主动设计。建议未来研究应建立跨学科协作平台,在确保生物安全的前提下探索血型系统的可编程性,同时加强公众科普以消除血型歧视认知,最终实现“血型”的医疗理想与社会图景。