abo血型结果为a,ab0血型A是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-15 22:49:03

在人类复杂的生命系统中,血型作为遗传标记和医学诊断的重要指标,始终占据着独特地位。ABO血型系统作为最早被发现的血型分类体系,通过红细胞表面抗原的差异将人类血液分为A型、B型、AB型和O型。其中,A型血的定义是:红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体。这种抗原-抗体的特异性组合不仅是输血医学的基础,也隐含着遗传学、免疫学乃至人类进化的密码。理解A型血的生物学意义,需从分子机制、遗传规律、临床应用等多维度展开。

A型血的分子基础与抗原特性

A型血的核心特征在于其红细胞表面的A抗原。根据百度百科的权威解释,A抗原的分子结构由糖链末端的N-乙酰半乳糖胺构成。这一结构由基因编码的特定酶催化形成:A基因通过产生N-乙酰半乳糖胺转移酶,将H抗原(所有ABO血型的前体物质)转化为A抗原。若个体携带两个A等位基因(AA型)或一个A基因与一个O基因(AO型),均表现为A型血。

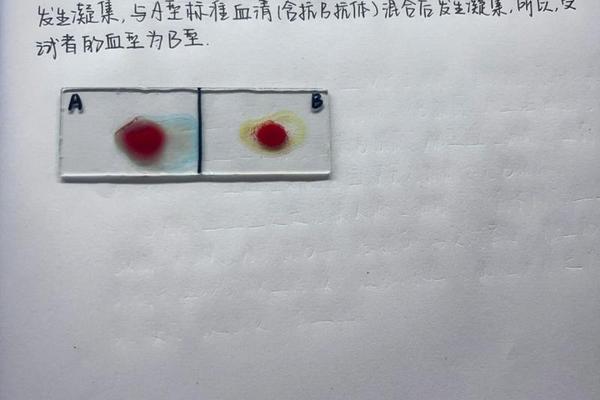

从免疫学角度看,A型血的血清中天然存在抗B抗体。这种抗体属于IgM类型,能与B型或AB型红细胞表面的B抗原发生凝集反应,导致溶血风险。A型血个体在输血时只能接受A型或O型血液,而不可输入B型或AB型血液。这一特性在临床急救中尤为重要,误输异型血可能引发致命的免疫反应。

A型血的遗传规律与亲子关系

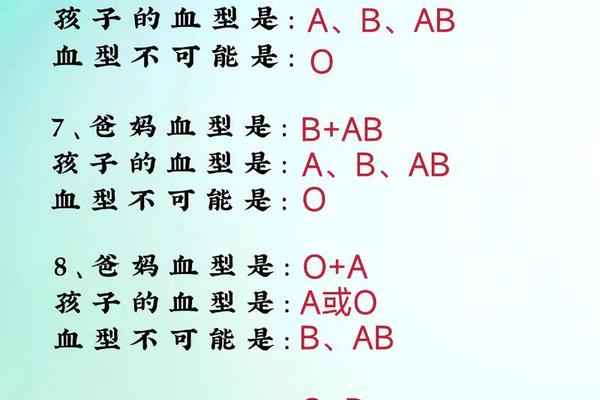

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,由父母双方各提供一个等位基因决定。A型血的基因型可能是AA(纯合型)或AO(杂合型)。当父母一方为A型(AO基因型),另一方为AB型时,子代可能出现的血型包括A型(50%概率)、B型(25%)或AB型(25%),但不可能出现O型。这种遗传模式在法医学中被用于亲子鉴定,例如,若父母均为AB型,则子女不可能是O型,否则需考虑基因突变或血型鉴定误差。

特殊案例的存在挑战了传统认知。例如,CisAB血型(一种罕见的AB型变异)携带者可能将隐性O基因传递给子代,导致AB型与A型父母生育O型子女的“异常”现象。这类案例提示,血型遗传的复杂性远超表面规律,需结合基因检测技术才能准确解析。

A型血的医学应用与临床挑战

在临床输血领域,A型血的适配性直接影响救治成功率。根据国际标准,A型血患者优先接受同型血液,紧急情况下可少量输注O型红细胞(不含A、B抗原)。O型血浆中的抗A、抗B抗体可能引发溶血反应,因此需严格控制输注量。器官移植中供受体血型匹配同样关键,例如肾脏移植要求ABO血型一致,否则可能因抗原排斥导致移植失败。

近年来,血型转换技术的研究为医学带来新突破。丹麦和瑞典科学家发现,特定肠道细菌产生的酶可将A型血转化为“类O型”,从而拓宽了血液供应的兼容性。这一技术若实现规模化应用,或将彻底解决血库资源短缺问题,但现阶段仍需克服酶活性稳定性、成本控制等挑战。

A型血的社会文化意义与争议

血型与性格的关联性始终是社会热议话题。部分研究声称A型血个体具有严谨、内向的特质,倾向于规避风险。此类观点缺乏严谨的科学证据,更多基于统计学关联而非因果机制。例如,日本文化中流行的“血型性格学”将A型血描述为完美主义者,但这种分类被主流心理学界视为伪科学。

血型分布的地域差异反映了人类迁徙与自然选择的痕迹。例如,中欧地区A型血人口占比超过40%,而美洲土著中O型血高达90%。这种差异可能与传染病选择压力有关:某些血型对特定病原体具有天然抵抗力,从而在进化过程中形成种群优势。

总结与未来展望

A型血作为ABO系统的核心类型之一,其定义涵盖了分子结构、遗传规律和临床应用的多重内涵。从抗原-抗体的免疫特性到基因突变的罕见案例,从输血安全的严格规范到文化隐喻的社会建构,A型血的研究持续推动着医学与科学的边界扩展。未来,随着基因编辑技术的成熟(如CRISPR)和人工血型转换的突破,人类或能实现血液资源的精准定制。这一过程中仍需坚守底线,避免技术滥用。对于普通公众而言,了解自身血型的生物学意义,积极参与无偿献血,仍是保障医疗用血安全的根本途径。