a血型鉴定报告 血型检测结果

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 03:03:02

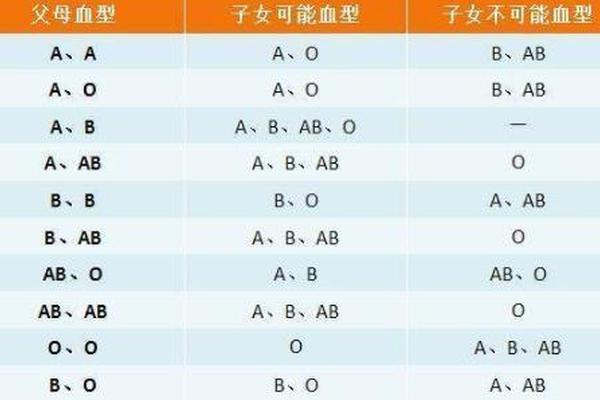

ABO血型系统的科学基础源于红细胞表面抗原的分子特性。A型血个体的红细胞膜上存在A抗原,血清中则含有抗B抗体。这一特性由遗传基因IA决定,该基因编码的糖基转移酶能将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原前体,形成特异性抗原结构。从遗传学角度,A型血可能呈现IAIA纯合型或IAIO杂合型,其显性遗传特征使得A抗原表达具有显著稳定性。

研究表明,ABO血型抗原不仅存在于红细胞,还广泛分布于血管内皮细胞、消化道上皮等组织,这解释了血型与疾病易感性的潜在关联。例如,A型血人群的胃黏膜细胞A抗原可能增加幽门螺杆菌的黏附效率,进而提高胃癌发病风险。此类发现揭示了血型检测结果在疾病预防中的延伸价值,超越了传统输血医学的范畴。

检测流程的标准化操作

A型血检测的核心技术基于抗原-抗体特异性反应原理。常规检测采用玻片法或试管法,通过抗A单克隆抗体与待测红细胞的凝集反应进行判断。玻片法操作简便,适用于快速筛查,但易受环境温度影响,需在20-24℃下静置10分钟以上以避免弱凝集漏检。试管法则通过离心加速抗原抗体结合,显著提高检测灵敏度,尤其适用于新生儿或老年患者等抗原表达较弱的群体。

标准化操作对检测准确性至关重要。实验显示,未灭活的补体、冷凝集素效价过高(>1:4)或试剂污染均可能导致假阳性。例如,2021年深圳市第三人民医院的研究中发现,5例A亚型误诊案例中,3例源于抗A试剂效价不足导致的弱凝集误判。检测流程需严格遵循《全国临床检验操作规程》,定期验证试剂效价并实施双盲复核制度。

临床意义与输血安全

在临床输血中,A型血检测的精准性直接关系患者生命安全。根据免疫学原理,A型血受者仅能接受A型或O型供血,若误输B型血将引发抗B抗体介导的急性溶血反应。2016-2019年武汉金银潭医院的统计数据显示,在4854例RhE抗原阴性患者中,因血型误配导致的输血反应发生率高达0.37%,凸显精准检测的必要性。

器官移植领域同样依赖血型匹配。A型供体的器官移植给非A型受者时,血管内皮细胞的A抗原可激活受者免疫系统,诱发抗体介导的排斥反应。上海交通大学2020年的研究证实,采用PCR-SSP分子分型技术辅助血清学检测,可使A亚型误诊率从1.2%降至0.05%,这为高风险移植手术提供了更可靠的技术保障。

技术挑战与未来方向

当前A型血检测仍面临多重技术挑战。A亚型(如A2、A3等)因抗原表位数量差异易导致误判,需结合吸收放散试验和分子检测进行鉴别。白血病患者的抗原减弱现象可能造成暂时性血型改变,需动态监测造血干细胞移植后的血型转化。自身免疫性疾病产生的冷抗体可能干扰凝集反应,需通过预温处理或二硫苏糖醇解离技术消除干扰。

未来研究方向应聚焦于检测技术的多维融合。南方医科大学团队提出的"血清学+基因分型+质谱分析"三联检测体系,在2023年临床试验中将A亚型检出率提升至99.8%。人工智能辅助判读系统的开发可减少主观误差,武汉协和医院试行的AI图像分析系统使玻片法检测一致性从89%提升至97%。这些技术创新将推动血型检测向精准化、自动化方向发展。

A型血鉴定作为临床基础检测项目,其科学内涵已从简单的抗原识别拓展至疾病风险评估、个体化医疗等新兴领域。现有技术体系通过标准化操作和质控管理,基本保障了输血安全,但对特殊病例(如亚型、抗原变异)的检测能力仍需提升。建议未来建立全国性血型数据库,整合基因测序与表型数据,同时加强POCT设备的研发,使血型检测在基层医疗中实现"15分钟快速精准判读"。只有通过技术创新与标准优化的双重驱动,才能充分发挥血型检测在精准医学中的基石作用。