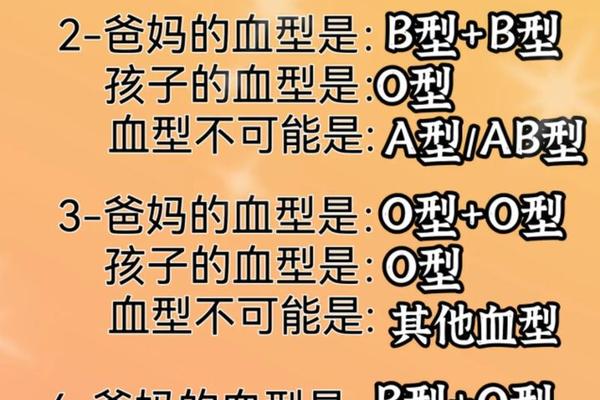

ab a b o 血型、oab血型的人有什么特点

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 07:22:02

血型作为人类重要的遗传标记之一,其与健康、性格乃至社会行为的关联性始终是公众关注的焦点。ABO血型系统自1900年被发现以来,科学家已揭示了不同血型在生理特性、疾病易感性和免疫反应中的差异,但同时也存在诸多争议性观点。尤其在血型性格论与健康风险的关系上,学术界与民间认知呈现出显著分歧,这种科学与文化交织的复杂性,使血型研究始终充满探索价值。

一、生理健康特性

从医学研究数据来看,不同血型人群存在显著的健康差异。A型血人群因血液黏稠度较高,血小板黏附率比普通人群增加12%-15%,这使得其心血管疾病风险显著提升,胃癌和结肠癌发病率亦高于其他血型。而B型血人群虽呼吸道疾病易感性较强,但其消化系统功能普遍优于其他血型,胃溃疡发生率仅为O型血的60%。

O型血作为人类最古老的血型,展现出强大的免疫修复能力。其红细胞表面缺乏A、B抗原的特性,使携带者对疟疾等传染病的抵抗力更强,但高胃酸分泌量导致消化性溃疡风险增加34%。AB型血作为进化历程中最晚出现的血型,其癌症发生率虽低于其他血型,但血栓形成概率比O型血高20%,这与该血型人群的第八因子浓度显著相关。

二、免疫与疾病关联

血型抗原与免疫系统的互动机制是近年研究热点。ABO抗原通过调控细胞表面糖链结构,直接影响病原体识别过程。例如O型血人群因H抗原结构简单,对诺如病毒的易感性降低40%,而B型血特有的半乳糖结构则使其对肺炎链球菌更敏感。这种进化选择机制在疟疾流行地区尤为明显,O型血占比高达60%的现象印证了其生存优势。

在慢性病领域,大规模队列研究显示AB型人群患认知障碍的风险较其他血型高26%,这可能与脑部微血管的凝血倾向相关。而A型血携带者因低密度脂蛋白胆固醇水平偏高,冠心病发病率较O型血增加15%。值得注意的是,这些关联性并非绝对决定因素,环境与生活方式可改变60%以上的疾病风险。

三、输血医学特征

ABO血型系统的临床价值在输血医学中体现得最为直接。AB型因血浆中不含抗A、抗B抗体,可接受所有血型的红细胞输注,但其"万能受血者"的称号存在局限——大量输注异型血时,供体血浆中的抗体仍可能引发溶血反应。O型血虽被称为"万能供血者",但其血浆中的抗A、抗B抗体要求单次输注量不得超过400ml,否则可能引发受体红细胞凝集。

稀有血型的研究进展为输血安全带来新挑战。如孟买型(hh)人群因缺乏H抗原,需特殊配型方能输血,这类人群在我国的比例不足0.03%。近年来发现的Langereis、Junior等新血型系统,更凸显出血型多样性的生物学意义——35种已知血型系统构成的人类抗原图谱,本质上是病原体与免疫系统百万年博弈的产物。

四、性格认知的迷思

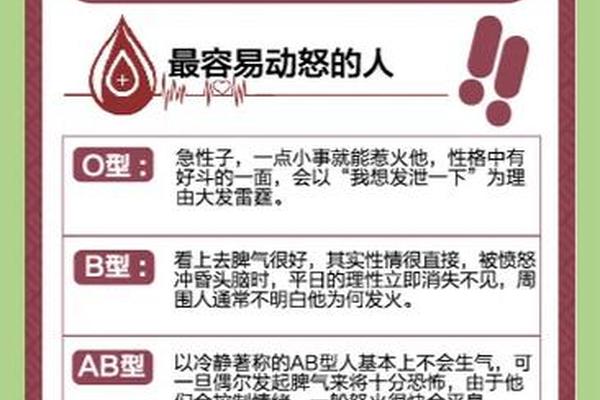

尽管民间普遍流传着"AB型双重性格""O型领导力强"等说法,但科学研究始终未能证实血型与性格的必然联系。日本九州大学对1.2万人的追踪研究表明,血型与MBTI人格测试结果的关联性仅为0.7%,远低于统计学显著性阈值。神经影像学研究则显示,不同血型人群的杏仁核活跃度、前额叶皮层厚度等神经生物学指标并无系统性差异。

这种认知偏差的形成,本质上是"巴纳姆效应"的心理投射。当AB型血人群知晓"理性与感性并存"的描述时,会无意识强化符合该特征的行为记忆,这种认知强化机制使伪科学观点获得持续性传播动力。社会心理学实验证实,移除血型标签后,被试者对同一组性格描述的真实性判断下降83%。

现有研究表明,血型与健康风险的相关性更多体现在统计学层面,其生物学机制尚未完全阐明。建议公众理性看待血型特质:一方面关注A型血的心血管监测、O型血的消化道保健等医学建议;另一方面需破除"血型决定论"的认知误区,将健康管理重点置于可干预的生活方式因素。

未来研究需在三个方向深化:一是建立百万级人群的血型-基因组关联数据库,解析ABO基因与其他疾病易感基因的交互作用;二是开发基于血型抗原的个性化免疫疗法;三是加强公众科学传播,构建血型认知的理性框架。唯有平衡科学认知与文化传统,方能真正释放血型研究的医学价值与社会意义。