首例a 血型—a型血是常见血型吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 09:29:02

A型血作为ABO血型系统中的重要分支,其分布呈现出显著的地域性和种族差异性。根据国际输血协会统计,全球约28%的人口为A型血,但在不同地区的分布比例差异悬殊。例如,欧洲中北部国家如挪威、芬兰的A型血比例高达40%以上,而非洲某些地区的A型血比例不足10%。在中国,A型血人群占比约28%,但具体到各省市,长三角地区A型血比例达30%,湖南、湖北等长江中下游地区甚至超过35%,显示出明显的地理聚集性。

这种分布特征与人类迁徙和自然选择密切相关。研究表明,A型血可能与农业社会的发展有关——A型人群对谷物类食物的消化适应性更强,因此在农耕文明发达的地区(如东亚和欧洲)更为普遍。流行病学模型显示,历史上疟疾等传染病的流行区域中,O型血因抗感染优势占据主导,而A型血则在非疫区保持较高比例,揭示了环境压力对血型分布的塑造作用。

A型血的遗传机制与亚型分化

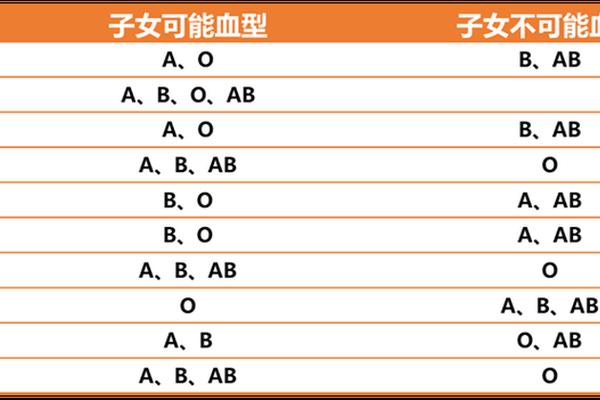

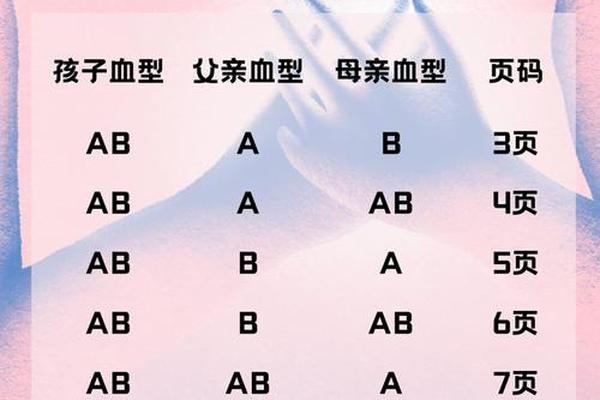

从遗传学角度看,A型血的形成由位于9号染色体的ABO基因决定。A基因作为显性等位基因,当个体携带AA或AO基因型时均表现为A型血。值得注意的是,A型血存在复杂的亚型系统,目前已确认包括A1、A2、A3等十余种亚型。其中A1亚型占A型血群体的99%以上,其红细胞表面同时存在A和A1抗原;而A2亚型仅占1%,抗原表达量仅为A1型的20%-25%。

亚型差异导致临床检测的复杂性。例如,A2型红细胞因抗原性弱,在常规血型鉴定中可能被误判为O型或B型。这种现象在输血医学中尤为重要——A2型血清中可能含有抗A1抗体,若误输A1型血液会引发溶血反应。日本学者研究发现,东亚人群中A2亚型比例显著低于欧美,这可能与基因突变频率差异有关,提示血型研究需结合地域遗传特征。

A型血与健康风险的关联性研究

近年来,血型与疾病关联性研究引发广泛关注。2022年针对60万人的队列研究显示,A型血人群在60岁前发生缺血性中风的风险较其他血型升高16%。其机制可能与A型血特有的凝血因子Ⅷ水平偏高有关,这类人群的纤维蛋白原浓度平均比O型血高12%,导致血栓形成倾向。天津胸科医院专家指出,心血管疾病的发生更与A型性格(争强好胜、长期紧张)相关,而A型血人群恰好更易形成此类性格特征。

在消化系统方面,A型血人群胃酸分泌量较O型血低25%,这使得他们对动物蛋白的消化效率较低,却更适应植物性饮食。这种生理特性导致A型血人群胃癌发病率较O型血高18%,但结肠癌风险降低12%。这些发现支持了"血型饮食理论"的部分观点,但学者强调个体差异远大于血型影响,不应过度解读。

A型血的科学认知与社会文化影响

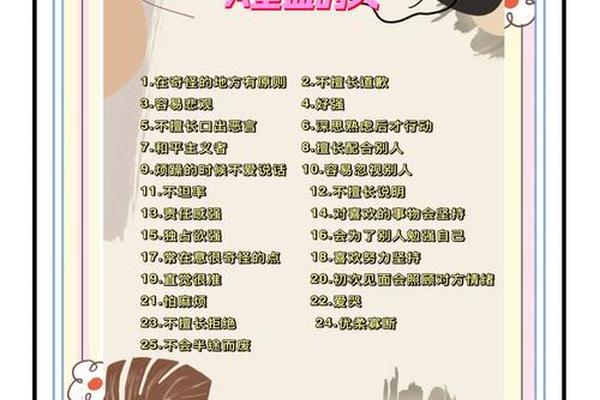

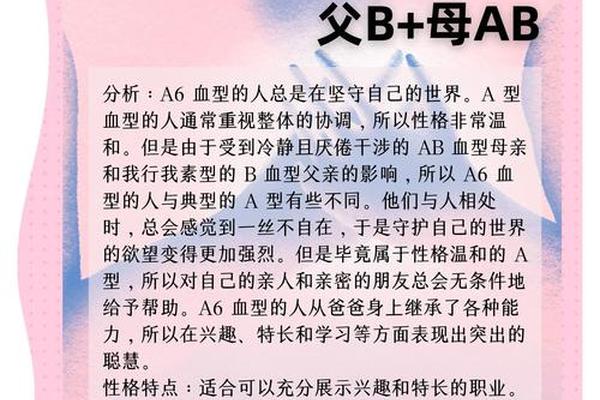

尽管医学界已建立科学的血型认知体系,社会文化中的血型迷信依然存在。日本"血液型人间学"将A型血描述为"完美主义者",中国网络流传的"血型健康密码"声称A型血需特定养生方式。这类说法缺乏科学依据——双盲试验显示,血型与性格的相关系数仅为0.02-0.03,远低于统计学意义阈值。

值得关注的是,血型偏见可能引发社会问题。某些企业曾出现按血型招聘的现象,将A型血等同于"谨慎保守"。这种认知偏差忽视了后天环境对人格的塑造作用。科学家呼吁建立更理性的血型认知:既要承认其在医学领域的特殊价值,也要警惕将其泛化为命运决定论的伪科学。

作为全球第二大血型系统,A型血的分布规律深刻反映着人类进化历程,其亚型特征对临床输血具有重要指导意义。现有研究表明,A型血与特定疾病存在弱相关性,但健康结局更多取决于生活方式等可控因素。未来研究应着重于:①建立包含亚型信息的区域性血型数据库;②探索ABO基因与其他基因的交互作用机制;③开展跨文化血型认知的社会学研究。对于公众而言,既要善用血型知识进行健康管理,更需破除迷信,建立基于实证的科学健康观。