血型a血型的明星 A型血为什么叫危险血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-17 20:47:02

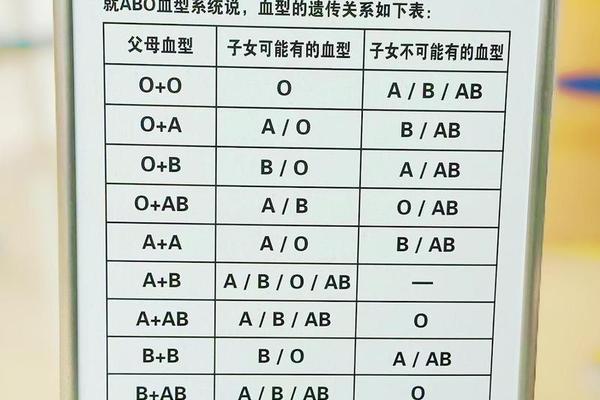

自新冠疫情暴发以来,A型血与疾病风险的关系频繁引发科学界争议。2020年《新英格兰医学杂志》一项覆盖欧洲3815名新冠患者的研究表明,A型血人群感染后出现呼吸衰竭的风险显著高于其他血型,而O型血患者的重症率最低。中国团队早期针对武汉患者的调查也发现,A型血在新冠患者中的比例高于健康人群。这一现象并非孤例,2022年马里兰大学对60万人的荟萃分析进一步揭示,A型血人群早发型中风风险比非A型血高18%,且冠心病、静脉血栓等心血管疾病发病率也更高。

这种风险的生物学基础可能与凝血因子相关。非O型血(包括A型)人群的血管性血友病因子(vWF)和凝血因子Ⅷ水平比O型血高25%,导致血液更易形成血栓。哈佛大学与美国心脏协会的联合研究显示,非O型血人群心脏病风险普遍上升,其中AB型血风险最高(23%),A型血次之(5%)。上海交通大学针对消化系统肿瘤的研究发现,A型血人群胃癌和直肠癌发病率分别比B型血高25%和22%。这些数据共同指向一个结论:A型血的某些生理特质可能使其成为多种疾病的“易感人群”。

二、免疫系统的双重角色

ABO血型系统本身与免疫机制密切相关。红细胞表面的抗原不仅决定血型分类,还可能影响机体对病原体的识别能力。例如,O型血个体缺乏A和B抗原,其血液中的天然抗A、抗B抗体可能在冠状病毒感染时形成交叉保护,降低病毒与宿主细胞的结合效率。这种假设在SARS疫情中得到佐证:2005年《美国医学会杂志》研究显示,暴露于SARS病毒的医护人员中,O型血感染率为42.1%,显著低于非O型血的88.5%。

A型血的免疫特性具有两面性。德国基尔大学的研究团队发现,9q34.2基因座(与ABO血型基因座高度重合)可能通过调控炎症反应通路,加剧新冠病毒引发的肺部损伤。美国布莱恩特大学免疫学家Kirsten Hokeness指出,ABO血型分型本质上是免疫系统的组成部分,不同血型对病原体的清除能力和炎症调控存在差异。这种生物学特性虽在进化中可能曾赋予A型血生存优势,但在现代疾病谱系中却成为潜在风险源。

三、争议中的科学认知

尽管多项研究支持A型血的疾病易感性,学术界仍存在分歧。哥伦比亚大学数据学家Nicholas Tatonetti团队分析7770名新冠患者后发现,O型血感染风险仅比其他血型低3%-5%,认为血型影响“几乎可忽略”。马萨诸塞州综合医院的临床观察也显示,血型从未被纳入新冠重症预测模型。这种矛盾可能源于研究方法的差异:全基因组关联研究侧重遗传相关性,而临床统计更关注实际医疗场景中的显著性。

更深层的争议涉及血型理论的科学边界。日本学者古川竹二在1930年提出的“血型性格说”曾被斥为伪科学,但其社会影响持续至今。现代研究强调,血型与疾病的关系需严格区分因果关系与相关性。例如A型血较高的焦虑倾向(与皮质醇水平相关)可能通过行为模式间接影响健康,而非直接致病。正如威斯康星医学院血液专家Parameswar Hari所言:“关联性不等于决定性,我们需要更多机制性研究来揭示血型如何参与疾病进程。”

四、社会认知与个体应对

在公众层面,A型血的“危险”标签引发复杂反应。部分A型血明星如柳岩、郑爽等通过社交媒体分享健康管理经验,强调定期体检和生活方式干预的重要性。医学界则建议A型血人群重点关注心血管指标,如定期监测血压、血脂,并避免吸烟等血栓诱发因素。值得注意的是,这些建议并非基于血型决定论,而是针对统计学风险的预防性措施。

未来研究需在三个方向突破:一是扩大样本量和种族多样性,目前多数研究集中于欧美和东亚人群;二是探索ABO基因与其他遗传、环境因素的交互作用;三是开发针对不同血型的个性化预防策略。正如《自然》杂志评论所述:“血型不应成为健康焦虑的源头,而是打开精准医学的一把钥匙。”

综合现有证据,A型血与特定疾病风险的相关性已得到多维度数据支持,但其生物学机制尚未完全明晰。从新冠重症到心血管疾病,这些关联既反映了人类进化中的免疫策略,也暴露出现代医学的认知局限。对于个体而言,理性看待血型风险、强化健康管理远比纠结于“危险”标签更具实际意义。科学界需要继续追问:当我们在讨论血型时,究竟是在讨论遗传密码的宿命,还是开启健康之门的线索?这个问题的答案,或将重塑未来疾病预防的范式。