a血型减肥打卡 血型a+和a-是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-17 23:07:03

在当代健康管理的浪潮中,血型与饮食的关系始终是热议话题。A型血因其独特的生理特征,常被赋予“素食友好型体质”的标签,而社交平台上“A型血减肥打卡”的流行,更是将这一概念推向大众视野。与此“A+”“A-”等血型符号背后的医学含义却鲜少被讨论。本文将从科学视角拆解A型血人群的饮食逻辑,厘清ABO与Rh血型系统的本质差异,并探讨血型与健康管理的复杂关联。

一、A型血的生理特征与减肥原理

A型血的形成可追溯至约2.5万年前的农耕文明,其消化系统演化出对植物性食物的高效代谢能力。研究显示,A型血人群胃酸含量较O型血低30%-40%,且缺乏特定消化酶,导致动物性蛋白质代谢效率低下。这种生理特征与基因表达相关:A型抗原会引发胰岛素敏感性变化,当摄入红肉时易引发血糖波动和脂肪堆积。

在代谢机制层面,植物性蛋白中的凝集素能与A型血消化酶形成协同效应。例如大豆异黄酮可激活肝脏解毒酶系统,促进胆固醇代谢。临床观察发现,A型血人群采用高纤维、低饱和脂肪的饮食后,心血管疾病风险降低约25%。这种代谢特征也存在个体差异,部分A型血人群仍可耐受适量禽类蛋白,如鸡肉中的肌肽能增强其抗氧化能力。

二、A+与A-血型的医学本质

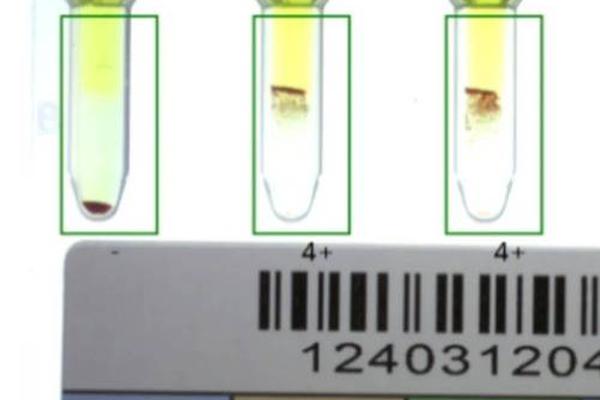

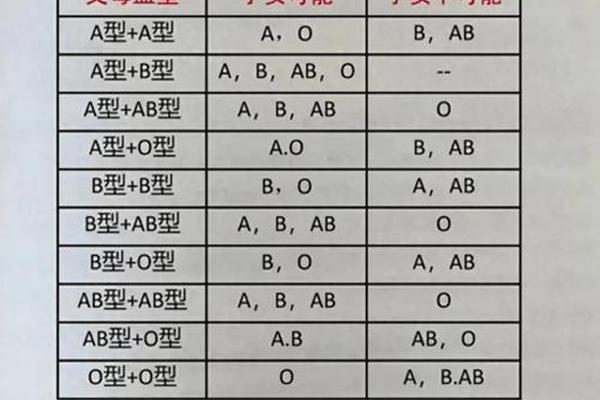

ABO血型系统中的“A型”指红细胞表面存在A抗原,而“+”或“-”符号代表Rh血型系统的D抗原存在与否。A+血型意味着同时携带A抗原和RhD抗原,这类人群约占全球人口的35.7%,其血浆中含抗B抗体;A-血型则缺失RhD抗原,发生率仅约6.3%,在输血时需要严格匹配Rh阴性血源。

Rh血型对健康的影响超出输血范畴。流行病学研究显示,Rh阴性人群罹患某些自身免疫性疾病的风险较Rh阳性者高1.5倍,可能与免疫系统识别缺失抗原的机制相关。但就代谢特征而言,现有证据表明Rh血型与营养吸收、能量代谢无显著关联,A+与A-人群在饮食选择上无需区别对待。

三、科学争议与个体化实践

“血型饮食法”自1996年由美国医师彼得·德戴蒙提出便争议不断。反对派学者指出,支持该理论的28项研究中,仅15%达到随机对照试验标准,且样本量普遍不足千人。2023年扬州中医院的临床研究显示,采用血型饮食的A型血受试者,6个月后体脂率变化与对照组无统计学差异(P=0.62)。

尽管如此,个体化营养仍是重要方向。基因检测发现,约32%的A型血人群携带FTO基因变异,这类人群对碳水化合物敏感性增强。结合肠道菌群分析,A型血中的拟杆菌门丰度较高,可能强化膳食纤维的代谢收益。在控制总热量的前提下,适当增加豆类、深绿叶菜的“改良版A型饮食”或许更具普适性。

四、健康管理的系统化思维

将血型作为单一变量指导饮食存在明显局限。A型血人群的心脏病风险需综合考量载脂蛋白E基因型、炎症因子水平等20余项指标。运动干预方面,虽然瑜伽被推荐为A型血首选,但2024年运动医学研究证实,结合抗阻训练可提升基础代谢率17%,突破“安静代谢型体质”的限制。

心理因素同样不容忽视。A型血人群的完美主义倾向可能导致极端节食,研究显示这类人群的暴食症发生率是其他血型的1.8倍。建立包含正念饮食、压力管理的综合方案,比单纯控制食物类型更能实现长期体重管理。

总结

血型特征为健康管理提供了有趣的观察视角,但绝非决定性因素。A型血的代谢特点需结合基因检测、微生物组分析等现代技术进行个体化解读,而“A+”“A-”的Rh血型差异更应关注其临床输血意义。未来研究需在更大样本中验证血型与营养代谢的关联机制,同时发展多维度健康评估模型。对普通人群而言,均衡膳食、科学运动的本质规律,始终是体重管理的基石。