血型歧视都是a血型(父子的血型都是a型)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 14:21:02

在山东某小学的开学分班现场,教师要求家长携带医院开具的血型证明,试图通过"科学化分班"优化教育资源配置。这种场景并非孤例,某汽车销售公司招聘手册中赫然写着"市场部仅限B型血",而互联网上关于A型血群体"固执刻板""缺乏创造力"的标签化讨论已达数百万条。当生物遗传标记被异化为社会评价标准,当A型血父子在升学、就业中遭遇系统性偏见,我们不得不正视:建立在伪科学基础上的血型歧视,正在制造新型社会不公。

一、遗传真相与性格迷思

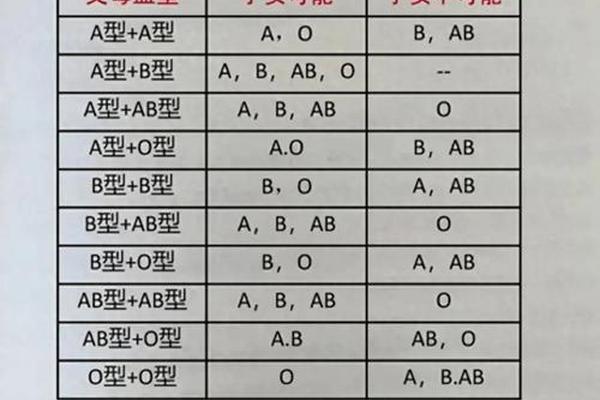

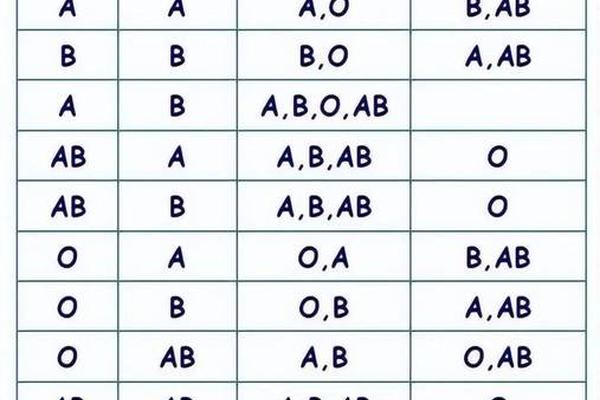

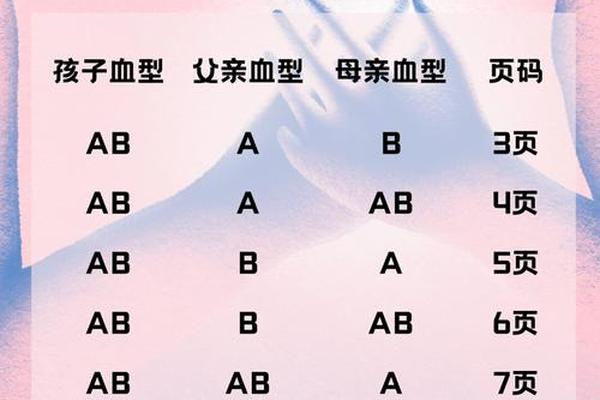

现代遗传学研究明确显示,ABO血型系统由第9号染色体上的等位基因决定,其本质是红细胞表面抗原差异。中国科学院院士韩启德团队2018年研究证实,血型基因仅控制糖基转移酶表达,与神经递质分泌、大脑皮层发育无直接关联。日本九州大学绳田健悟教授团队对1.2万人的追踪调查发现,A型血人群在创造力测试、人际关系评估等维度与其他血型无统计学差异。

心理学界普遍认为,个体性格形成是基因、环境、教育等多因素协同作用的结果。北京师范大学认知神经科学研究院2019年实验表明,A型血儿童在情绪管理、社会适应性等指标上的组内差异,远大于不同血型群体间的差异。这直接证伪了"血型决定性格"的流行观点。著名发展心理学家霍华德·加德纳指出:"将复杂的人格特质简化为血液抗原类型,无异于用身高预测智商。

二、歧视链条的形成机制

血型偏见最早可追溯至1927年日本学者古川竹二的伪科学理论,在军国主义时期被异化为"优生学工具"。东京大学社会心理学教授安藤清研究发现,现代职场中的A型血歧视本质是管理惰性——企业试图通过简单标签降低人才评估成本。这种认知捷径导致人力资源市场出现系统性偏差:某招聘平台数据显示,创意类岗位拒绝A型血求职者的比例高达37%,而财务岗位的A型血录用率超出均值23%。

教育领域的歧视更具隐蔽性。淄博某小学的"血型分班"实验,表面上打着因材施教旗号,实则构建了新型隔离体系。该校将A型血学生集中编入"纪律强化班",每天增设两小时行为规范课程。这种分类教育不仅违背《义务教育法》平等原则,更可能引发"标签效应"——心理学实验证实,被贴上"刻板"标签的儿童,三年后确实显现出显著创造力下降。

三、破除偏见的社会路径

法律层面亟待建立反血型歧视制度。可参照美国《遗传信息非歧视法案》(GINA),将血型纳入禁止歧视的遗传特征范畴。2024年深圳法院审理的全国首例血型就业歧视案,已开创司法实践先例。该案中,某科技公司以"A型血缺乏创新基因"为由辞退工程师,最终被判赔偿并公开道歉,成为法治进程中的重要里程碑。

科学普及需要创新传播方式。清华大学科学传播中心开发的"血型真相"VR体验系统,通过模拟红细胞抗原与神经系统的独立运作,直观解构伪科学认知。上海市教委2023年起将"反对血型迷信"纳入中学生物课程,组织学生进行双盲性格测试实验,用实证数据破除偏见。这些举措正在重塑公众认知,某网络平台数据显示,科学辟谣信息使"血型决定命运"相关话题的热度下降52%。

当我们拆解某A型血工程师的职场档案,发现其拥有17项发明专利;分析诺贝尔奖得主血型分布,A型血占比与人口基数完全吻合。这些事实提醒我们:个体的价值应由其行为与成就定义,而非红细胞表面的糖蛋白结构。在生物医学迈向精准化的今天,社会认知不应倒退至"体液决定论"的蒙昧时代。消除血型歧视,不仅需要法律制度的完善、科学教育的普及,更需要每个个体对多元价值的真诚尊重——毕竟,文明的真谛在于理解生命的复杂性,而非制造人为的区隔。