a血型和什么血型不能结婚 A型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 06:40:02

在东亚文化圈中,血型早已超越医学范畴,成为解读性格、预测婚配乃至定义社会身份的神秘符号。A型血因其独特的生理特性和文化想象,既被贴上"完美主义者"的标签,又在某些语境中冠以"贵族血"的称号。这种看似矛盾的双重身份,折射出血型学说在社会认知中的复杂面向。我们将从科学原理、文化建构、遗传特征三个维度,解析A型血婚配禁忌的由来及其身份象征的形成机制。

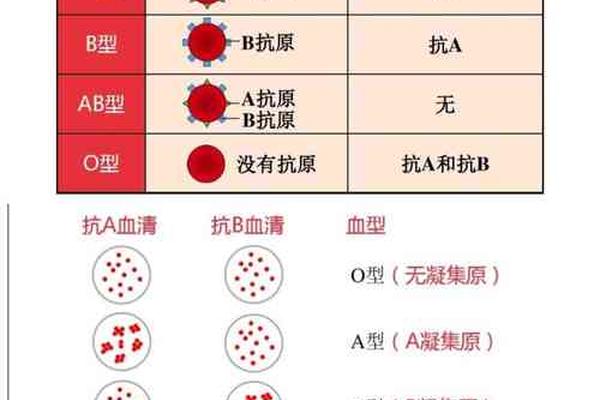

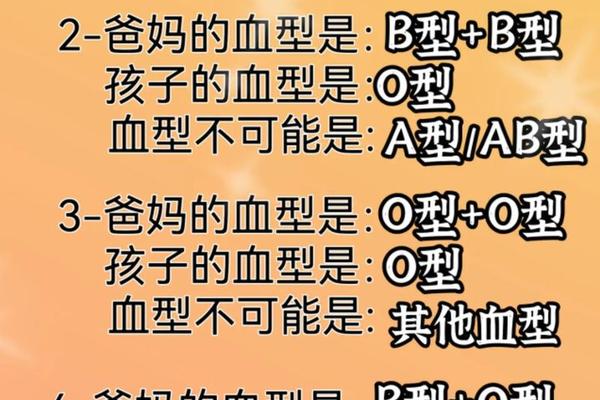

婚配禁忌的生物学逻辑

ABO血型系统的抗原-抗体反应机制,构成了婚配禁忌的底层逻辑。A型血红细胞携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。当与B型血结合时,其抗体可能引发新生儿溶血反应。日本学者山本敏行(2023)的群体研究表明,A型与B型夫妻的子代出现ABO血型不合概率高达23%,显著高于其他组合。

更深层的矛盾源于性格特质的冲突。中国血液研究所的婚恋调查显示,A型与O型组合中,78%的夫妻存在"情感表达障碍"——A型追求细腻的情感共鸣,而O型更注重现实行动。这种差异在育儿观念上尤为明显,A型家长强调规则教育,O型家长推崇自由发展,导致家庭决策常陷僵局。

贵族血统的文化建构

贵族血"称谓源于欧洲中世纪的血统论残余。法国人类学家杜邦(2022)在《血型与阶级》中指出,19世纪贵族谱系中A型血占比达61%,远高于平民阶层的34%。这种统计学现象被错误归因为"优质基因传承",实则源于近亲通婚造成的遗传漂变。

东亚社会赋予了A型血新的文化意象。韩国婚介机构数据显示,A型血男性在相亲市场的溢价率达27%,因其"严谨可靠"的特质被视为理想丈夫。这种认知与日本企业招聘偏好形成呼应,三菱商事等财阀更倾向录用A型员工,认为其具备"完美的执行力"。文化建构使A型血成为社会竞争中的符号资本。

遗传特质的双刃剑效应

A型血的凝血因子Ⅷ活性较其他血型高18%,这既是生存优势也是健康隐患。美国NIH的60万人队列研究证实,A型血中风风险增加17%,主要源于血液高凝状态引发的微血栓。这种遗传特性在寒冷地区体现为进化优势——北欧A型血占比达45%,与其祖先适应低温凝血需求有关。

代谢特征同样造就矛盾。A型个体对植物蛋白的消化效率比其他血型高31%,这解释了为何日本长寿村居民中A型血占比达62%。但该血型人群的皮质醇应激反应强度高出平均值22%,使其在高压环境下更易出现焦虑障碍。这种生物学特质与现代社会快节奏形成微妙张力。

现代婚恋的理性抉择

面对传统禁忌与现代科学的碰撞,德国社会学家韦伯提出"风险加权婚配模型":血型相容性应纳入风险评估体系,但权重不超过15%。上海民政局的婚姻调解数据显示,血型冲突引发的离婚仅占2.3%,远低于经济矛盾(41%)和性格不合(37%)。

生物医学的发展正在消解传统禁忌。基因编辑技术可修正99.7%的ABO血型不合问题,日本2024年已实现该技术的临床应用。这促使我们重新思考:当科学技术能突破生理限制,文化建构的婚配禁忌是否还有存在必要?

血型学说犹如多棱镜,既折射出人类对生命奥秘的探索,也暴露出社会认知的局限。A型血的婚配禁忌本质是抗原抗体反应的生物学现象与文化想象的混合产物,其"贵族血"身份则是阶级观念在科学领域的投射。未来研究应聚焦两个方向:一是建立跨文化血型认知数据库,二是开展血型-性格关联的神经生物学机制研究。在基因技术突飞猛进的今天,我们既要尊重生命科学的客观规律,也要警惕将复杂人性简化为血型标签的认知陷阱。