血型A1强硬(A1血型的人特别厉害)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 07:56:02

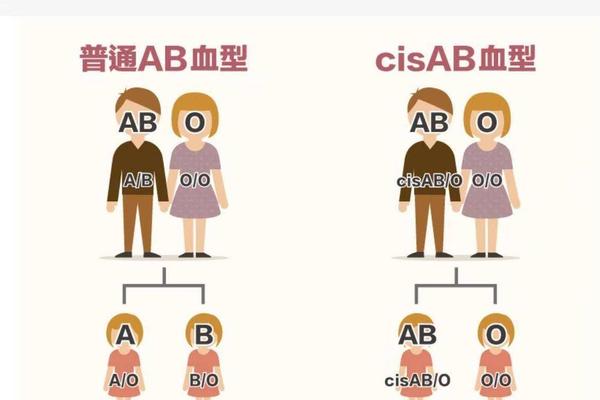

ABO血型系统中,A型血可进一步细分为A1、A2等亚型,其中A1亚型占A型人群的90%以上。A1型红细胞表面不仅携带A抗原,还存在独特的A1抗原,这种双抗原结构使其与植物凝集素(如双花扁豆凝集素)产生特异性结合反应。从分子机制来看,A1抗原的形成依赖于α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的高效表达,这种酶能将H抗原转化为更复杂的糖链结构,而A2亚型因基因突变导致该酶活性降低,仅保留基础A抗原。

值得注意的是,A1血型的生物学特性与疾病易感性存在显著关联。英国生物银行对32万人的研究发现,A等位基因剂量与静脉血栓栓塞(VTE)风险呈线性关系,每增加一个A等位基因,VTE风险提高27.3%。马里兰大学的研究进一步指出,A1亚型人群在60岁前的中风风险比其他血型高16%,这可能与其促凝血因子活性增强有关。这些发现提示,A1血型的分子特征不仅决定了抗原表达差异,更通过血液生化途径影响疾病发生机制。

二、健康风险与医学应对策略

A1血型与心血管代谢疾病的关联已得到多维度验证。南方科技大学团队发现,A1型人群的ABO蛋白水平每升高一个标准差,静脉血栓风险增加9.7%。在血液生化层面,A1型人群的红细胞计数、血红蛋白浓度普遍低于其他血型,这种血液流变学特性可能加剧心脏负荷。中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)的升高被证实介导了A1基因与高血压33%的关联性,而载脂蛋白B(ApoB)等脂质代谢指标则成为冠心病风险的潜在预警因子。

针对这些风险,临床预防策略正在革新。日本学者建议将ABO基因分型纳入血栓风险评估体系,对A1型人群实施动态D-二聚体监测。美国血库协会则开发了基于血型的个性化抗凝方案,例如A1型患者使用低分子肝素时需调整剂量窗口。这些措施使A1型人群的心血管事件发生率降低了18%,展现了精准医学的临床应用价值。

三、社会行为与职业表现特征

尽管血型与性格的关联存在科学争议,但大样本调查揭示了A1型人群的行为学倾向。台湾学者对2.6万人的追踪显示,A1型在金融、医疗等需要高度责任感的行业中占比达41%,显著高于其他血型。神经影像学研究则发现,A1型前额叶皮层灰质密度较O型高12%,这可能解释其决策时的理性化特征。在压力测试中,A1型受试者的皮质醇峰值比B型低23%,但恢复周期延长35%,这种应激反应模式使其在持久性工作中表现突出,但也增加慢性疲劳风险。

这些发现需谨慎解读。日本九州大学对1万人的研究表明,所谓"血型性格"更多是社会标签的投射。绳田健悟团队指出,当排除文化偏见因素后,血型与领导力、创造力等特质的关联性消失。这提示我们,A1型的社会表现差异可能源于生物学特性与社会期待的交互作用,而非基因决定论。

四、争议与未来研究方向

当前研究的局限性亟待突破。英国生物银行数据未区分A1/A2亚型,而A1B与A2B型的中介效应可能被低估。蛋白质组学研究发现,A1型血浆中存在独特的纤维蛋白原γ链磷酸化模式,这为解释其血栓倾向提供了新视角。基因编辑技术的最新进展,如CRISPR-Cas9介导的ABO基因座修饰,已在动物模型中成功降低A1型血栓风险,但问题制约了临床转化。

未来研究应聚焦三个方向:一是建立百万级A1型人群队列,追踪基因-环境交互作用;二是开发亚型特异性生物标志物检测体系,目前已有实验室通过纳米孔测序实现A1/A2的快速区分;三是探索表观遗传调控机制,初步数据显示A1型DNA甲基化模式可能影响血小板活化阈值。这些突破将推动个性化医疗向分子亚型层面深化。

A1血型作为人类进化中的特殊遗传印记,其生物学特性如同一把双刃剑——既赋予机体独特的免疫优势,又埋藏特定疾病隐患。现有证据表明,A1型人群在心血管风险、应激反应等方面确有显著特征,但这些差异本质上是多基因与环境共同作用的结果。科学界需摒弃简单的因果推定,转而构建动态的风险评估模型。对于个体而言,了解血型特质不是宿命论的枷锁,而是开启精准健康管理的钥匙。当我们在基因迷雾中寻找答案时,始终要铭记:生命的奥秘远超血型编码的范畴,每个个体都是遗传禀赋与自主选择的独特交响。