血型a可以(血型a可以接受什么血型)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 09:32:02

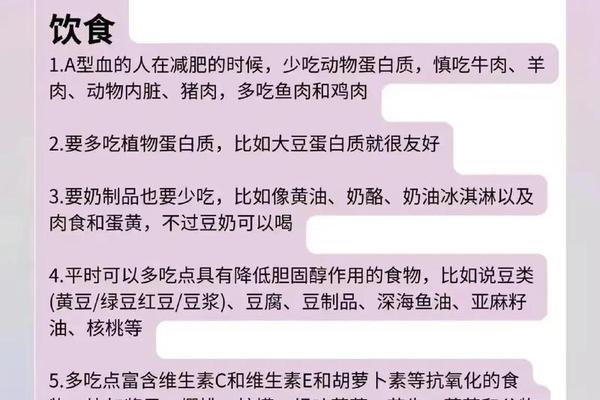

A型血是人类ABO血型系统中的重要类型,其红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。根据ABO血型系统的匹配规则,A型血的主要输血来源是同型的A型血以及O型血。这种兼容性源于抗原-抗体的生物学特性:当A型血受血者接受A型血时,红细胞上的A抗原与血浆中的抗B抗体不会发生反应;而O型血因不含A、B抗原,其红细胞可被A型血的抗B抗体接纳。

从分子机制来看,A抗原的合成依赖于基因编码的α-1,3-N-乙酰氨基半乳糖转移酶,这种酶将糖基连接到H抗原上形成特异性结构。而O型血的H抗原未被修饰,因此不会触发A型血浆中的抗体反应。临床数据显示,同型输血的安全性最高,输血反应发生率低于0.1%,而异型输注(如O型血)需严格限制剂量和速度,以避免输入血浆中的抗A抗体引发溶血风险。

二、紧急情况下的O型血应用

在医疗急救中,O型血常被称为“万能供血者”,但其适用性存在严格限制。O型血的红细胞缺乏A、B抗原,理论上可临时输注给A型血患者,但其血浆中含有抗A和抗B抗体。当输入量超过200毫升时,这些抗体可能攻击受血者的红细胞,导致血红蛋白尿、肾衰竭等并发症。

研究显示,少量O型血(通常不超过400毫升)在紧急情况下可挽救生命,但需遵循两项原则:一是优先使用O型洗涤红细胞,通过离心技术去除血浆中的抗体;二是控制输注速度,建议每分钟不超过2毫升,以便机体逐步适应。例如,在产科大出血病例中,A型血孕妇若需紧急输血,医生会综合评估血库资源与患者凝血功能,权衡利弊后选择O型红细胞悬液。

三、临床输血的复杂性与多因素考量

ABO血型虽是输血匹配的基础,但临床实践还需考虑其他血型系统的影响。例如Rh血型中,若A型血受血者为Rh阴性,则必须输注Rh阴性的A型或O型血,否则可能引发抗D抗体导致的溶血反应。MN血型、Kell血型等30余种次要血型系统的抗原差异也可能引发迟发性输血反应,需通过抗体筛查实验排除风险。

一项针对输血不良反应的研究指出,约15%的溶血反应并非由ABO不匹配引起,而是源于其他血型系统抗体或血浆蛋白过敏。现代输血医学要求实施“三步检测法”:ABO正反定型、RhD抗原检测、不规则抗体筛查,并结合交叉配血试验验证兼容性。例如,A型血患者若曾多次输血,可能产生抗Kidd或抗Duffy抗体,此时即使ABO匹配仍需选择特殊处理的血液成分。

四、成分输血的精细化应用

随着血液分离技术的发展,成分输血已成为主流方案。对A型血患者而言,洗涤红细胞能去除99%的白细胞和血浆蛋白,显著降低发热性非溶血反应的发生率,尤其适用于自身免疫性疾病患者。而冰冻红细胞技术可长期保存稀有血型资源,为A型Rh阴性患者提供应急保障。

在血小板输注领域,A型血患者需接受ABO相容的血小板制剂。若输注O型血小板,其血浆中的抗A抗体会缩短血小板存活周期,影响止血效果。临床建议优先选择A型单采血小板,或在缺乏同型资源时进行血浆置换处理。

五、公众认知误区与科学宣教

公众对“O型万能血”的误解仍普遍存在。实际上,O型全血输注可能引发严重并发症,其风险在儿童和老年患者中尤为突出。日本的一项流行病学调查显示,异型全血输注导致的急性溶血反应死亡率高达8%。亲属间输血被视为安全选择,但血缘关系越近,输血相关移植物抗宿主病(TA-GVHD)发生率越高,因此临床严格禁止直系亲属直接供血。

科学宣教需强调两点:一是输血前必须完成交叉配血试验,即使ABO同型也不例外;二是鼓励公民定期参与无偿献血,建立动态更新的血型数据库。例如,北京市血站通过AI算法预测区域性血型需求,优化A型血库存结构,将应急响应时间缩短了40%。

总结与展望

A型血的输血兼容性既遵循ABO系统的生物学规律,又受多重临床因素制约。未来研究可聚焦于基因编辑红细胞技术,通过敲除ABO抗原基因制备通用型血液制品。加强输血医学的数字化建设,如区块链血源追溯系统,有望进一步提升A型血患者的用血安全。在公众教育层面,需持续普及科学输血知识,消除“万能血”等认知误区,推动全社会形成理性、安全的用血观念。