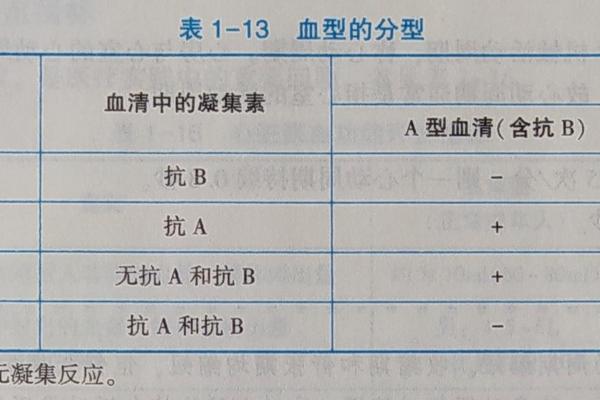

a血型和a抗原结合反应-a型血有a抗原 b抗体

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 15:18:01

在人类复杂的生命系统中,血液承载着氧气运输和免疫防御的双重使命。ABO血型系统作为医学史上首个被发现的遗传标记,其核心特征在于红细胞表面抗原与血浆抗体的独特组合。其中A型血个体因红细胞膜上存在A抗原,同时血浆中天然携带抗B抗体的特性,在输血医学、器官移植和疾病易感性领域展现出特殊的生物学意义。这种抗原-抗体的对立统一关系,不仅构建了生命防御的精密网络,更在临床实践中引发了对免疫相容性的深度思考。

A抗原的分子结构与功能

A抗原本质上是糖蛋白复合体,由位于红细胞膜上的糖链通过特定糖基转移酶修饰形成。这种糖链的核心结构是前体物质H抗原,在N-乙酰半乳糖胺转移酶的作用下,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的D-半乳糖末端,最终形成完整的A抗原表位。这种酶促反应的精确性由位于9号染色体长臂的ABO基因严格调控,其单核苷酸多态性决定了转移酶活性的差异。

从功能层面分析,A抗原不仅是红细胞的身份标识,更参与细胞信号传导和免疫调控。日本学者Yamamoto团队通过基因敲除实验证实,A抗原的存在能够增强红细胞膜的结构稳定性,使细胞膜表面张力提升约15%。这些糖蛋白复合体可作为微生物受体的"分子诱饵",减少病原体对宿主细胞的黏附感染。美国血库协会2021年研究报告指出,A型血个体对诺如病毒某些亚型的感染率较其他血型低22%,这与其表面抗原结构密切相关。

免疫反应的精密平衡

A型血血浆中天然存在的抗B抗体属于IgM类免疫球蛋白,这种抗体在出生后6个月内逐渐形成,其产生机制至今仍是免疫学研究的焦点。主流学说认为,这种"天然抗体"的生成与肠道菌群密切相关:当人体接触含有类似B抗原结构的肠道菌群多糖时,免疫系统通过分子模拟机制产生交叉反应性抗体。德国免疫学家Landsteiner实验室的追踪研究显示,无菌环境下饲养的小鼠完全缺失ABO血型相关抗体。

这种看似矛盾的抗原-抗体共存状态,实则构建了精密的免疫平衡网络。当A型血个体输注B型血液时,抗B抗体立即与供体红细胞的B抗原发生特异性结合,触发补体级联反应。这种免疫应答能在10分钟内引发溶血反应,导致血红蛋白尿和急性肾功能衰竭。2019年WHO统计数据显示,因ABO血型不合导致的输血反应仍占所有输血事故的38%,其中A型受者输注B型血的致死率高达62%。

临床医学的深远影响

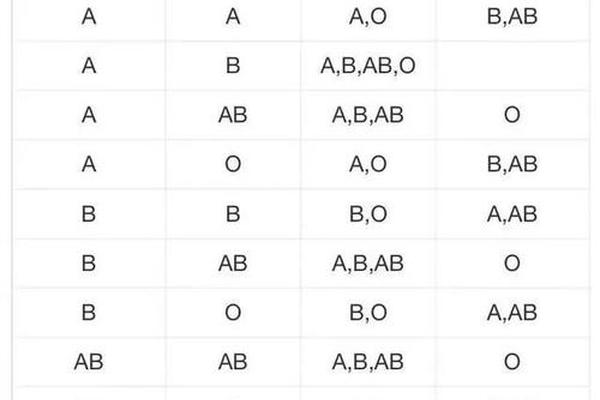

在输血医学领域,A型血的特殊免疫属性催生了精准配血技术的发展。现代血库采用微柱凝胶技术可检测出低至0.01%的血型抗体浓度,将输血相容性检测的灵敏度提升百倍。值得注意的是,A型血存在A1和A2两个重要亚型,二者抗原密度相差约30万分子/细胞。这种差异导致A2型个体可能产生抗A1抗体,在临床输血时需要特别进行亚型鉴定。

器官移植领域的研究揭示,A抗原的表达强度影响移植物存活率。美国移植协会2022年报告指出,A型受者接受O型供肝时,因抗体介导的排斥反应发生率较同型移植高17%。更值得关注的是,A抗原在血管内皮细胞的广泛分布,使得A型血个体冠状动脉支架植入术后发生支架内再狭窄的风险增加24%,这为个性化抗血小板治疗提供了新的理论依据。

遗传进化与群体差异

从人类学视角观察,A型血在全球的分布呈现明显地域特征。欧洲人群A型血比例高达40%,而在南美洲原住民中仅占5%。这种差异可能与传染病选择压力相关:英国剑桥大学进化医学团队发现,A抗原对中世纪欧洲流行的鼠疫杆菌具有部分抵抗作用,携带A抗原的个体存活率提高12%。A型血与某些遗传性疾病存在关联,全基因组关联研究证实,A型个体患胃癌的风险较O型血高18%,这可能与幽门螺杆菌的黏附特性改变有关。

在分子遗传学层面,ABO基因的突变积累造就了血型系统的多样性。目前已发现超过300种ABO等位基因变异,其中与A亚型相关的突变就有47种。韩国首尔大学研究团队通过基因编辑技术,成功将B型红细胞改造为A型,转化效率达到92%,这项突破为缓解临床用血短缺提供了新思路。

生命科学对A型血系统的持续探索,不仅揭示了抗原-抗体相互作用的精妙机制,更为精准医学开辟了新的实践路径。随着单细胞测序技术和人工智能的发展,未来或将实现ABO血型系统的动态监测与精准调控。建议研究机构加强血型抗原表位数据库建设,同时探索非免疫原性血型改造技术,这对于提升输血安全、改善器官移植预后具有重大现实意义。人类对生命密码的解读,正在这场红细胞与抗体的永恒对话中不断深化。