夫妻血型a型孩子是什么血型;为啥不娶A型血女人

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 17:38:02

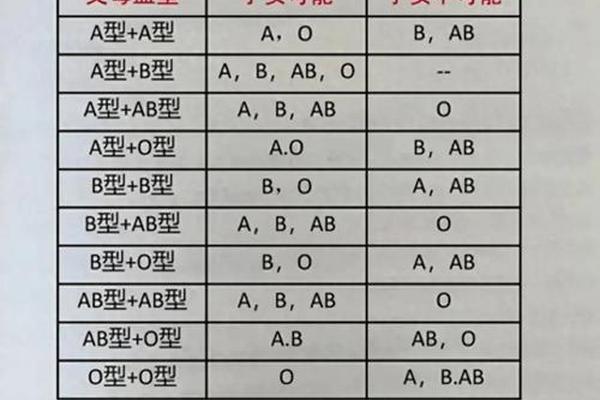

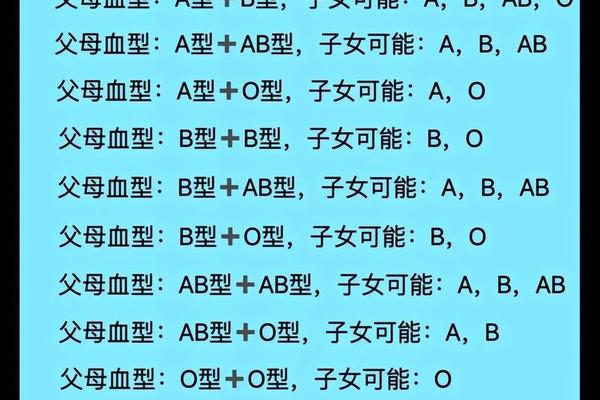

人类ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,父母均为A型血时,孩子的血型可能为A型或O型。A型血的基因型存在两种组合:AA(纯合型)和AO(杂合型)。若父母双方均为AA型,则子女必定遗传A型血;若其中一方或双方为AO型,则子女可能继承O型隐性基因,表现为O型血的概率为25%。例如,当父母基因型均为AO时,子女的血型分布为:50%概率为AO型(A型血),25%概率为AA型(A型血),25%概率为OO型(O型血)。这一规律已通过临床数据验证,医学界普遍认为父母均为A型血的家庭无需因血型差异怀疑亲子关系,除非涉及罕见的孟买血型或基因突变。

值得注意的是,传统观念中“A型父母只能生A型孩子”的认知存在误区。基因重组可能使隐性O型基因显性表达,因此O型血子女的出现属于正常遗传现象。例如,2021年武汉大学人民医院的案例显示,一对A型血夫妇生育的O型血孩子经亲子鉴定确认为生物学亲子关系,最终证实为AO基因型组合的遗传结果。

二、A型血女性的婚育风险争议

关于“不娶A型血女性”的民间说法,主要源于对母婴血型不合的担忧。医学研究表明,若女性为O型血而男性为A/B/AB型时,胎儿可能因ABO血型不合引发溶血反应,但A型血女性与任何血型男性结合均不会直接导致此类风险。例如,当A型血女性与O型血男性结合时,胎儿血型可能为A型或O型,母婴血型完全兼容;即使与B型或AB型男性生育,胎儿出现溶血反应的概率也极低,临床统计显示实际发生率不足2.5%。

部分观点认为A型血女性性格特征可能影响婚姻稳定性。日本学者山本等曾提出,A型血人群具有追求完美、情感内敛的特质,可能在家庭沟通中表现出较强的控制欲。但此类研究缺乏大规模样本支持,且血型与性格关联性尚未被主流科学界认可。更值得关注的是,A型血女性在生育健康管理上具有优势。例如,A型血人群对特定病原体的免疫应答较强,孕期感染风险相对较低。

三、血型认知的科学重构与社会偏见

血型歧视现象的本质是科学认知不足与传统文化叠加的结果。从生物学角度,血型仅代表红细胞表面抗原差异,与个体健康、性格或婚姻适配性无直接关联。2022年中国输血协会的科普数据显示,全球约35%的婚姻涉及不同血型配偶,其中98%的家庭未出现生育障碍。例如,北京医院血液科赵声明教授指出,A型血女性与任何血型男性均可通过产前抗体筛查和新生儿溶血监测规避风险,现代医疗技术已能有效干预99%的病例。

社会心理学研究揭示了血型偏见的形成机制。20世纪80年代日本的血型性格学说通过媒体传播,强化了“A型女性固执”“O型男性强势”等刻板印象。但2017年《自然》期刊的荟萃分析表明,血型与人格特质的相关性系数仅为0.02-0.05,远低于统计学显著水平。破除这类偏见需加强科学教育,例如医疗机构可通过遗传咨询门诊普及血型知识,减少因认知错误导致的婚恋矛盾。

四、未来研究方向与公共卫生建议

针对血型相关的社会议题,建议从三方面推进研究:开展跨文化比较研究,分析不同地区血型偏见的传播路径;建立血型与生育健康的动态监测数据库,为精准医疗提供支撑;探索基因编辑技术对罕见血型生育风险的干预潜力,如CRISPR技术在孟买血型家庭中的应用前景。公共卫生层面,需制定标准化的婚育指导手册,明确血型兼容性的真实医学意义,消除“A型女性不宜婚配”等错误观念。

血型遗传规律的科学解读揭示了A型血家庭的生育真相——子女血型差异属于正常生物学现象。所谓“不娶A型血女性”的说法既缺乏遗传学依据,也违背医学实证,本质是社会偏见与科学认知滞后的产物。未来应建立以证据为基础的婚育指导体系,将血型知识纳入公民健康教育必修内容,推动社会形成尊重科学、理性婚恋的文化氛围。对于计划生育的夫妇,建议通过专业遗传咨询获取个性化指导,而非依赖未经证实的民间传言。