a b o血型比例_o与b宝宝会是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 19:47:02

血型作为人类重要的遗传特征之一,其分布与遗传规律不仅与医学实践密切相关,更承载着普通人对生命奥秘的好奇。在中国,ABO血型系统的分布呈现显著特征:O型血占比最高(约41%),B型血次之(约24%),A型血和AB型血分别占28%与7%。当O型血与B型血结合时,新生儿的血型可能性既遵循遗传学的基本定律,又可能因基因组合的多样性带来意外结果。本文将从科学机制、概率分布、临床意义等维度,系统解析这一看似简单却暗藏玄机的生物学命题。

一、血型遗传的生物学机制

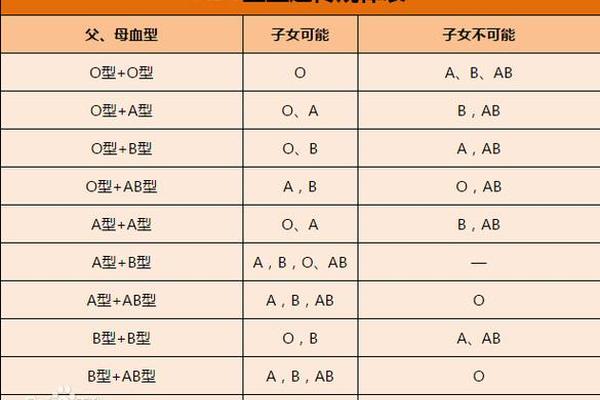

ABO血型系统由位于第9号染色体上的三个等位基因(A、B、O)决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。O型血的遗传基因型为纯合隐性(ii),而B型血可能携带两种基因型:纯合显性(BB)或杂合显性(BO)。当O型(ii)与B型(BB或BO)父母结合时,子女的血型遗传遵循孟德尔定律。若父/母为纯合B型(BB),子女必然从父母各获得一个B基因,表现为B型血;若父/母为杂合B型(BO),则有50%概率将O基因传递给子代,此时子女可能为B型(BO)或O型(ii)。

这种遗传机制解释了为何O型与B型父母的后代不会出现A型或AB型血。例如,B型血中的B抗原由显性基因控制,而O型血缺乏显性抗原基因,因此两者的基因组合无法产生A抗原所需的显性A基因。临床案例显示,曾有夫妇因子女血型与预期不符引发争议,后经基因检测发现父方实际携带罕见的顺式AB基因变异,这属于极端例外情况。

二、血型组合的概率分布

根据ABO血型遗传规律表,O型与B型父母所生子女的血型可能为B型或O型,具体概率取决于B型父/母的基因型。若B型父/母为纯合显性(BB),子女100%为B型;若为杂合显性(BO),则子女有50%概率继承B基因(表现为B型),50%概率继承O基因(表现为O型)。统计数据显示,中国人群中B型血个体的杂合显性(BO)比例约为30%,这意味着O型与B型夫妇生育O型子女的实际概率约为15%。

值得注意的是,新生儿血型检测存在特殊限制。由于出生时红细胞表面抗原发育不完全,血清抗体尚未成熟,6月龄前检测结果可能出现偏差。例如,脐带血中的胶原蛋白易引发假阳性凝集反应,母体IgG抗体也可能干扰检测。医学界建议在婴儿6个月后进行血型复核,以确保结果准确性。

三、新生儿溶血的临床警示

当O型血母亲孕育B型血胎儿时,存在发生ABO新生儿溶血病的风险。母体免疫系统会将胎儿红细胞表面的B抗原识别为异物,产生IgG型抗B抗体,这些抗体通过胎盘进入胎儿体内,引发红细胞破坏。数据显示,约20%的O型血孕妇会产生此类抗体,但仅1%-5%的病例会出现临床症状,如黄疸、贫血等。

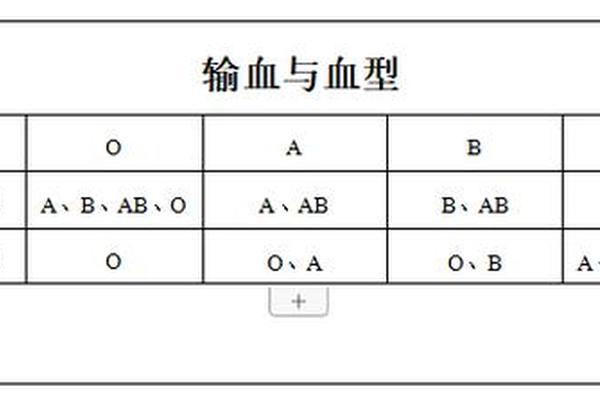

预防溶血病的关键在于孕期监测。建议O型血孕妇在妊娠16周进行抗体效价检测,若效价≥1:64需加强胎儿监护。对于已发生溶血的患儿,蓝光照射治疗可有效降低血清胆红素水平,严重病例则需换血治疗,此时必须选择O型洗涤红细胞与AB型血浆的混合血液,以避免二次免疫反应。

四、认知误区与科学澄清

民间普遍存在“O型血是万能供血者”的误解。实际上,O型血血浆中含有的抗A、抗B抗体,在大量输血时可能引发受体红细胞凝集。现代输血医学严格遵循同型输注原则,仅在紧急情况下允许少量异型输血,且需去除血浆中的抗体成分。另一常见误区是将血型作为亲子鉴定唯一依据,但基因重组、突变等可能性意味着血型不符不能直接否定亲缘关系,DNA STR分型才是金标准。

五、未来研究方向

随着基因测序技术的进步,血型研究正从表型向分子机制深化。全基因组关联分析(GWAS)已发现ABO基因与心血管疾病、幽门螺杆菌感染等疾病的关联。在临床领域,人造血干细胞技术的突破有望解决稀有血型供应难题,而基因编辑技术则可能实现对胎儿血型的早期干预。针对Rh阴性等特殊血型人群的血液银行建设,仍是全球公共卫生体系的重要课题。

血型作为生命的第一张基因名片,其遗传规律既是自然法则的体现,也折射出医学技术的进步。对于O型与B型父母而言,理解血型遗传的必然性与偶然性,既能消除不必要的疑虑,也有助于提前防范潜在健康风险。在生物医学高速发展的今天,我们既要尊重遗传学的客观规律,也应保持对生命复杂性的敬畏——正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳在发现ABO血型系统时所感叹的:“血液中的密码,远比我们想象的更为精妙。”