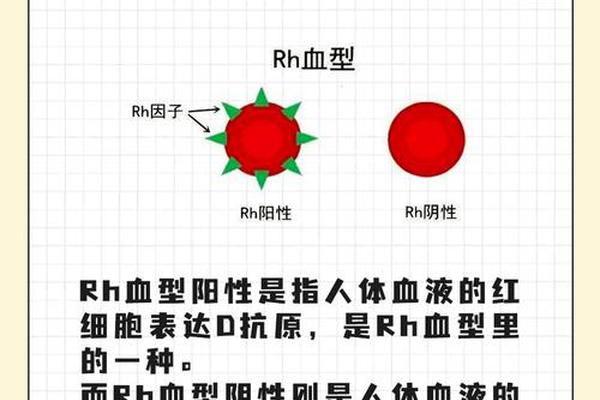

根据现有研究和临床案例,A型血在某些特定条件下可以转变为O型血,但这种情况通常分为自然因素(如疾病或检测异常)和科技干预(如酶转化或医学手段)两类。以下是具体情况分析:

一、自然情况下A型血变为O型血的可能性

1. 疾病导致的抗原减弱

某些疾病(如白血病、恶性肿瘤)可能导致红细胞表面的A抗原表达减弱或消失,此时血型检测可能误判为O型,但病情缓解后通常会恢复原血型。例如:

案例:一位A型血患者因白血病导致抗原减弱,正定型误判为O型,但反定型仍显示A型,最终通过唾液检测确认真实血型。

注意:此类情况属于暂时性检测误差,并非血型真正改变。

2. 获得性类B抗原干扰

肠道感染(如变形杆菌感染)可能导致红细胞表面出现类B抗原,使A型血被误判为AB型或B型,但治疗后恢复原血型。

二、科技干预下的A型血转化为O型血

1. 酶转化技术

原理:通过特定酶去除A型抗原(GalNAc),将其转化为O型血的H抗原。例如:

肠道细菌酶:来自Flavonifractor plautii的两种酶(FpGalNAcDeAc和FpGalNase)可协同作用,在低浓度下5分钟内实现99%的A型红细胞转化。

Akk菌酶组合:2024年研究发现,嗜黏蛋白阿克曼菌(Akk菌)的酶可同时处理A抗原及其延伸结构,提高转化后的血液相容性。

意义:若技术成熟,可大幅增加通用O型血供应,缓解血库压力。

2. 器官移植后的血型改变

案例:一名9岁女孩接受肝移植后,供体干细胞迁移至,导致其免疫系统和血型(从O型变为供体的O型阳性)同步改变,此为世界首例。

局限性:此类案例罕见,需特定医学条件(如干细胞移植),并非普遍现象。

三、当前研究的局限性与挑战

安全性验证:酶转化需确保完全去除所有抗原残留,避免输血后免疫反应。

长期影响:转化后的红细胞需验证其功能稳定性及代谢是否正常。

成本与规模化:酶制备和工程化生产仍需优化,以降低成本。

总结

自然情况下,A型血不会永久变为O型,但疾病或检测异常可能导致暂时误判。

科技手段(如酶转化或医学移植)已实现实验室级别的转化,但尚未大规模应用于临床。

未来展望:随着酶工程和基因编辑技术的发展,血型转化技术有望成为解决血液短缺的重要途径。

如需进一步了解具体研究进展,可参考相关论文或临床报道。