血型a 多吗(a跟o能生出什么血型)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-19 21:22:02

在全球范围内,A型血的分布呈现出显著的地域差异。根据国际输血协会(ISBT)的数据,A型血在欧洲部分地区占比超过40%,例如丹麦、挪威等国家;而在亚洲,中国的A型血人口比例约为28%,属于中等偏高水平。这种分布差异可能与人类迁徙、基因演化和自然选择有关。例如,研究表明,A型血在农业社会形成后逐渐增多,可能与谷物饮食的适应性相关。

从中国内部来看,A型血的地域分布同样具有规律性。长江流域及华中地区的A型血比例较高(32%-35%),而华南和西藏则较低(约20%-23%)。这种南北差异可能与历史上的人口迁移和基因交流有关。例如,华北地区作为中原文化的核心区域,长期的人口稳定可能促进了A型血的基因延续;而华南地区受海洋贸易影响,O型血比例更高,A型血相对减少。值得注意的是,尽管A型血在中国并非最少(最少为AB型血,占比7%),但由于医疗需求与献血供给的不平衡,A型血在临床中常被视为“紧缺血型”。

二、A型与O型血父母的遗传规律

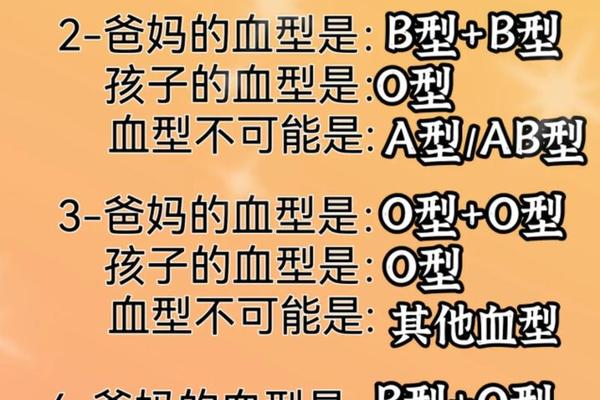

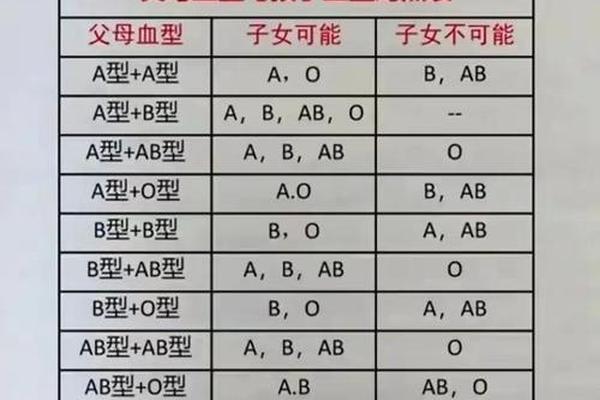

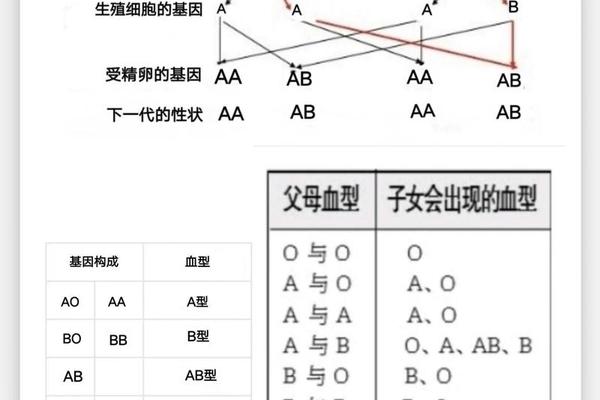

从遗传学角度,A型血与O型血的结合遵循ABO血型系统的显隐性法则。A型血的基因型可能是AA或Ai,而O型血基因型为ii。根据孟德尔定律,父母各提供一个等位基因组合给子代,因此A型(Ai)与O型(ii)的子女将获得A或i中的一个基因,最终表现为A型(Ai)或O型(ii),概率各占50%。例如,父亲为A型(Ai),母亲为O型(ii),其子女的血型只能是A型或O型,而不会出现B型或AB型。

现实中存在极少数例外情况。例如,若A型血父母携带罕见的CisAB基因(A和B抗原位于同一条染色体),或O型血父母属于孟买血型(缺乏H抗原),则可能打破常规遗传规律。某些疾病(如肠道感染)可能导致红细胞表面抗原暂时改变,出现“类B抗原”现象,造成血型检测误差。当亲子血型与预期不符时,需通过DNA检测而非单纯依赖血型排除亲子关系。

三、A型血的社会认知误区解析

尽管A型血在中国占比达28%(约3.92亿人),但公众常误以为其属于“稀有血型”。这一误解可能源于两个因素:其一,A型血在临床输血中的高需求。由于A型血可供给A型和AB型患者,而AB型人口仅占7%,导致A型血消耗量远超供给;其二,文化传播的偏差。日本等国家A型血比例更高(约38%),且常与“严谨”“成功”等特质关联,这种文化输出强化了A型血的“特殊性”认知。

从生物学特性看,A型血与某些疾病风险存在相关性。研究表明,A型血人群的胃酸分泌较低,消化性溃疡发病率较其他血型高20%-30%。A型红细胞表面的A抗原更容易被疟原虫识别,因此在疟疾高发地区,A型血基因可能因自然选择而减少。这些特性进一步说明,血型分布不仅是遗传结果,更是环境与基因互动的产物。

四、未来研究与临床实践建议

未来研究需结合大规模基因测序,深入探索血型与地域、疾病的关联机制。例如,华中地区A型血高比例是否与特定历史事件(如古代战争迁徙)相关?A型血消化系统疾病高发是否与肠道菌群存在交互作用?这些问题有待跨学科合作解答。

在临床层面,建议加强血型知识的科普教育,纠正“A型血稀有”的误区,同时优化献血资源配置。对于A型与O型血家庭,若出现血型不符的亲子争议,应优先采用DNA鉴定而非单一依赖血型检测,避免因罕见遗传现象导致误判。

总结

A型血在中国属于第二常见的血型,其分布受地理、历史和基因演化的多重影响。A型与O型血父母的子女血型遵循显隐性遗传规律,但需警惕罕见例外。社会对A型血的认知偏差源于医疗需求与文化传播的叠加效应。未来需通过基因研究和科学传播,进一步揭示血型的生物学意义与社会价值。