a和ab型生的孩子是什么血型、A型血为什么叫危险血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-20 11:52:02

在人类对生命科学的探索中,血型系统始终是遗传学与医学领域的重要课题。当一对A型与AB型血的父母迎来新生命时,孩子的血型可能成为家庭关注的焦点;而近年来,"A型血是危险血型"的观点频频引发公众讨论。这些现象背后,既蕴含着ABO血型系统的遗传规律,也折射出血型与健康风险之间的复杂关联。本文将从遗传机制与医学研究两个维度,系统解析这两个问题的科学本质。

一、A型与AB型血亲代的遗传规律

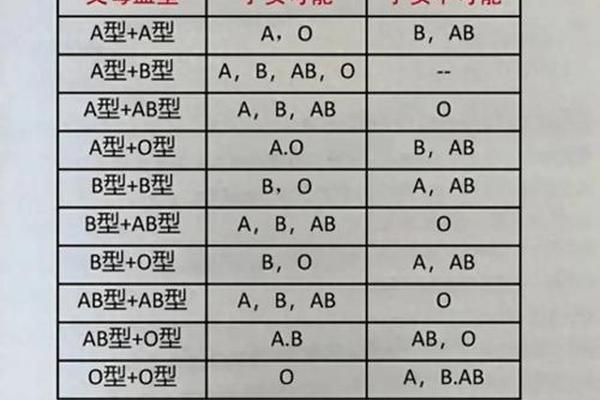

根据孟德尔遗传定律,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血则固定携带AB基因组合。当A型(AA/AO)与AB型结合时,子代将从父母各继承一个等位基因:A型亲代可传递A或O基因,AB型亲代则传递A或B基因。通过基因重组,子代可能的基因型包括AA(A型)、AB(AB型)、AO(A型)或BO(B型)。这意味着孩子的血型可能为A型(概率50%)、B型(25%)或AB型(25%),但无法出现O型。

这种遗传规律源于ABO抗原的表达机制。A型血的抗原由N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,而B型血抗原依赖半乳糖转移酶的作用。当父源与母源的显性基因(A或B)相遇时,隐性O基因的表达会被抑制。例如,AO型母亲与AB型父亲结合时,孩子的AO基因型中A为显性,因此表现为A型血;若获得B基因则会形成AB或BO组合,分别对应AB型或B型。

需要强调的是,极少数情况下可能发生基因突变或特殊血型干扰判断。例如孟买型血(伪O型)因缺乏H抗原,可能使常规血型检测出现偏差。但此类案例发生率不足百万分之一,常规遗传规律仍具有普适性。

二、A型血的健康风险溯源

流行病学研究显示,A型血人群在多项疾病风险指标中呈现显著特征。心血管疾病领域的研究发现,A型血个体总胆固醇与低密度脂蛋白(LDL-C)水平较其他血型高10-15%,这使得冠心病患病风险增加5-23%。2020年阜外医院对898例患者的分析表明,A型血患者冠状动脉病变检出率达57.1%,显著高于非A型血人群。这种关联可能与ABO基因座调控的脂质代谢通路相关,研究显示ABO基因与胆固醇平衡基因存在染色体位点重叠。

在凝血功能方面,A型血中von Willebrand因子浓度较O型血高25%,该蛋白促进血小板黏附的特性,使得血栓形成风险提升30%。这种特性在新冠重症研究中得到印证:欧洲多中心研究证实,A型血患者出现呼吸衰竭的风险比其他血型高45%,而O型血人群的感染率与重症率均显著偏低。这种差异可能与A型抗原与病毒刺突蛋白的结合能力相关,但具体机制仍需进一步验证。

值得注意的是,风险差异具有群体统计特征而非个体必然性。哥伦比亚大学的研究指出,血型对疾病的影响系数通常低于10%,远低于吸烟、肥胖等可控因素。A型血更应被视为健康管理的提示信号,而非疾病宿命的标签。

三、风险认知的医学反思

将A型血定义为"危险血型"的说法,本质是医学研究简化传播的产物。从统计学角度看,A型血在中国人口占比约28%,其疾病风险的微弱提升在群体层面具有公共卫生意义,但对个体而言,基因的影响权重常被高估。例如在新冠研究中,A型血人群的绝对感染风险增幅仅为1.2%,远低于年龄、基础病等核心风险因子。

这种认知偏差可能引发不必要的健康焦虑。日本学者山本的研究表明,过度关注血型风险的人群,其应激激素水平较常人升高18%,反而不利于疾病预防。医学界普遍认为,血型研究的主要价值在于辅助疾病机制探索,而非作为个体健康管理的独立指标。

未来研究需向两个方向深化:一是解析ABO基因多效性作用机制,例如发现9q34.2基因座不仅调控血型抗原,还影响炎症因子IL-6的表达;二是建立精准风险评估模型,将血型信息与代谢组学、蛋白质组学数据整合,为个性化预防提供依据。

总结

A型与AB型血亲代的遗传遵循显性基因优先表达规律,子代血型呈现明确的概率分布。而A型血的疾病风险提升,本质是基因多效性在特定环境中的表达结果。当前研究提示我们:既要正视血型背后的生物标记价值,也要避免陷入基因决定论的误区。对于A型血人群,加强血脂监测、优化凝血功能管理比焦虑血型更有实际意义。未来随着基因编辑技术与大数据分析的进步,人类有望更精准地解析血型与健康的深层关联,推动预防医学进入新的发展阶段。