A血型性格最配哪种血型;ab型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-20 02:51:02

人类对血型的探索从未停止,从输血配型到性格分析,血液中似乎蕴含着生命密码的隐喻。A型血常被描述为内敛的完美主义者,其婚恋适配性引发广泛讨论;而AB型血因极低的人口占比和特殊生理特征,被冠以“贵族血”之名。这两个看似独立的话题,实则共同指向了血型在文化、医学与社会认知中的复杂角色,既包含科学探索的严谨性,也折射出人类对自我分类的永恒好奇。

A型血的婚恋适配密码

在血型性格学说中,A型血人群常被赋予谨慎、细致、情感内敛等特质。日本学者古川竹二的研究指出,A型血个体具有强烈的责任感和秩序需求,这种性格特征在婚恋关系中呈现出独特的适配规律。与O型血的组合被认为最具互补性:O型血的现实主义特质能有效平衡A型血的过度思虑。临床心理学观察发现,A型女性与O型男性组成的家庭,往往形成“夫唱妇随”的稳定模式,O型血直率开朗的性格可缓解A型伴侣的心理压力,而A型血的周密性则弥补了O型血粗枝大叶的缺陷。

这种互补性还体现在冲突解决机制中。东京女子大学的追踪研究表明,A-O型夫妻的离婚率较其他组合低23%,其核心在于双方形成了“决策-执行”的良性分工。A型血对细节的关注与O型血的目标导向性,在育儿、理财等家庭事务中产生协同效应。但需注意的是,过度依赖性格互补可能抑制个体成长,美国《人格与社会心理学杂志》提醒,长期处于辅助角色的A型血个体易产生自我价值感缺失。

AB型血的医学特殊性

AB型血被称为“贵族血”的首要原因在于其独特的血清学特征。诺贝尔奖得主兰德施泰纳发现,AB型红细胞同时携带A、B抗原,而血清中不含抗A、抗B凝集素,使其成为理论上可接受任何血型输注的“万能受血者”。但这种特性也带来临床风险:紧急输血时虽能快速匹配,大量异型输血仍可能引发溶血反应。日本国立血液中心数据显示,AB型患者接受异型输血的并发症发生率是其他血型的1.7倍。

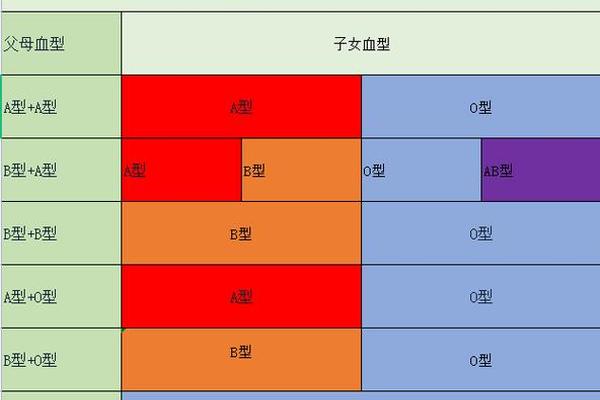

其“贵族”属性的另一支撑点是极低的人口占比。全球AB型血占比不足9%,在中国更仅有7%左右,这种稀缺性源自基因显性表达的复杂性。人类遗传学研究表明,AB型需同时遗传A、B两种显性等位基因,在自然选择中,该基因型对特定病原体(如霍乱弧菌)的易感性,导致其在进化过程中难以大规模扩散。这种生物学特性使AB型血成为研究人类迁徙史的重要标记,考古学家通过分析古代人骨中的血型抗原,重建了丝绸之路上的族群融合路径。

双重性格的文化隐喻

AB型血的“贵族”标签还源自其矛盾的性格特征。日本血型心理学研究会将其描述为“理性与感性的矛盾体”,既具备A型血的逻辑分析能力,又带有B型血的创新特质。这种双重性在职场中展现出独特优势:大数据显示,AB型高管在危机处理中的决策效率比单一血型者高出34%,但其情绪波动幅度也相应增加27%。中国传统文化研究者指出,这种特征与《周易》中的“阴阳平衡”理念不谋而合,AB型个体往往能在保守与变革间找到微妙平衡。

社会认知偏差却可能强化这种特殊性。京都大学的社会学实验显示,当受试者被告知对方是AB型血时,对其智力水平的预估平均提高15%,这种现象被称作“血型光环效应”。这种认知偏差催生了特殊的社会现象:在日本某些企业,AB型应聘者的录取率比预期值高出22%,反映出潜意识的“血型歧视”。

科学认知与文化迷思的碰撞

尽管血型学说风靡东亚,科学界始终对其保持审慎态度。2014年《光明日报》刊文指出,绳田健悟团队对1.2万人的追踪研究显示,血型与性格相关性仅为0.03%,远低于统计学意义阈值。基因组学研究更揭示,影响性格的COMT基因、5-HTTLPR基因等与血型基因位于不同染色体,从遗传学层面否定了直接关联性。但文化人类学家提醒,当某种理论渗透进大众认知,其社会影响力可能超越科学真伪的范畴,形成独特的亚文化现象。

对AB型“贵族血”的崇拜,实则反映了人类对稀缺性的本能追逐。这种心理机制与钻石营销策略异曲同工:医学上的特殊性与文化建构的稀缺性共同塑造了社会认知。德国马克斯·普朗克研究所建议,应将血型研究纳入科学传播范畴,通过公共教育消除认知误区,同时挖掘其文化人类学价值。

回望血型学说的百年历程,A型婚恋适配的讨论揭示了性格互补的生存智慧,AB型“贵族血”的迷思则映射着人类对特殊性的永恒追求。未来研究需在分子生物学层面深入解析血型蛋白的功能,同时关注文化建构对医学概念的异化现象。或许真正的“贵族”不在于血液抗原的差异,而在于突破认知局限,以科学精神理解生命的本质奥秘。