a7血型脑子(熊脑血是什么血型)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-20 03:36:01

人类血液的奥秘不仅限于常见的ABO系统,在复杂的红细胞抗原网络中,Rh阴性血型以其稀有性和临床意义成为医学领域的焦点。因其在汉族人群中占比不足1%,这一血型被形象地称为“熊猫血”,如同大熊猫般珍贵。从输血医学到母婴健康,从遗传规律到社会救助机制,Rh阴性血型承载着独特的生物学特征与人文关怀的双重命题。

基因解码:血型系统的双重维度

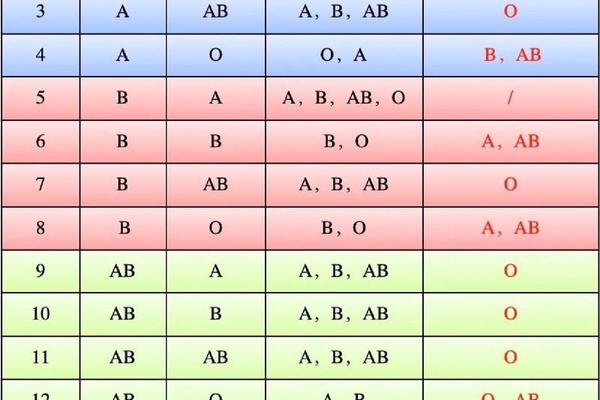

Rh血型系统的发现始于1940年,科学家兰德斯坦纳通过恒河猴实验揭示了红细胞表面D抗原的存在规律。携带D抗原者为Rh阳性,反之为阴性,这种差异由位于1号染色体短臂的RHD基因控制。由于该基因呈现隐性遗传特征,父母双方需同时携带隐性等位基因才可能使子代表现为Rh阴性,这种遗传模式导致其在自然人群中分布极不均衡。

从全球分布看,Rh阴性血型在白种人中占比约15%,而在亚洲则不足1%。我国少数民族中,苗族Rh阴性比例高达13%,维吾尔族为5%,汉族仅0.3%。这种差异可能与种群迁徙过程中的基因漂变相关,也可能反映了自然选择对不同地域环境适应性的影响。值得关注的是,AB型Rh阴性个体的出现概率低于万分之一,其稀有程度堪比生物界的活化石。

临床警示:输血与妊娠的风险链

在输血医学领域,Rh血型系统的重要性仅次于ABO系统。当Rh阴性个体首次输入Rh阳性血液时,免疫系统会产生抗D抗体。二次接触将引发抗原抗体反应,导致红细胞破裂引发溶血性输血反应,严重时可致肾功能衰竭甚至死亡。这种免疫记忆机制使得Rh阴性血型的输血必须严格遵循同型输注原则,这对血库储备提出了特殊挑战。

母婴Rh血型不合带来的风险更为隐蔽而持久。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激产生免疫抗体。这些IgG型抗体能穿透胎盘屏障,攻击胎儿红细胞引发新生儿溶血病,造成黄疸、贫血甚至死胎。我国每年约出现上万例相关病例,建立孕早期Rh血型筛查和抗体监测体系已成为围产医学的重要课题。

社会协作:生命网络的构建

面对Rh阴性血型供需的时空错配,我国逐步形成了三级应急机制。北京、上海等地建立的千人级稀有血型志愿者库,通过定期联络和冷冻保存技术维持动态储备。数字化平台的发展使“血液GPS”成为可能,2024年某地通过区块链技术实现3小时内跨省调配Rh阴性血的案例,展现了技术赋能血液管理的潜力。

民间自救组织的兴起弥补了公共系统的响应延迟。由Rh阴性个体自发成立的“熊猫血联盟”在全国已超过200个,成员通过即时通讯工具形成互助网络。2018年武汉某医院肝移植案例中,联盟成员48小时内从6个省份集结3200ml匹配血液,创造了民间救援的典范。这种公民社会的自发秩序,体现了生命共同体意识的觉醒。

科学突破:人工血液的曙光

浙江大学2020年的研究开创了血型改造新纪元。通过细胞膜锚定技术构建三维凝胶网络,成功将Rh阳性红细胞转化为通用型阴性血,动物实验显示输血后存活率达97%。这项发表于《科学进展》的成果,使人工制备“无抗原红细胞”成为可能。2024年,日本团队进一步利用基因编辑敲除RHD基因,在体外培养系统中获得功能性红细胞,为彻底解决血源短缺提供了新思路。

冷冻保存技术的革新延长了血液产品的生命周期。液氮气相保存法使红细胞存活期从42天延长至10年,而冻干血浆复溶技术的突破,使偏远地区急救用血保障能力提升300%。这些技术进步与分子生物学、材料科学的交叉融合,正在重塑血液管理的范式。

生命平等的未来图景

从0.3%的基因特质到100%的生命尊严,Rh阴性血型的研究历程揭示了个体差异与公共健康的深刻联系。当前,建立全国联动的稀有血型数据库、完善高危孕产妇监测网络、推进人工血液临床转化,构成了该领域发展的三大支柱。未来研究需重点关注基因编辑技术的边界、冷冻血液的长期安全性以及社会互助模式的制度化建设。正如《血液学年鉴》所述:“每个稀有血型个体的背后,都是人类基因多样性的珍贵样本。”在科技进步与人文关怀的双轮驱动下,这场守护“血液熊猫”的战役终将赢得生命的胜利。