a血型好还是o血型好;AB A B O哪个血型最好

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-20 07:25:03

人类对血型的探索从未停止,从输血安全到疾病关联,从性格推测到健康管理,ABO血型系统始终是医学与大众共同关注的热点。在社交媒体上,“A型血易患癌”“O型血最长寿”等话题频繁引发热议,但这些论断背后是科学还是偏见?不同血型是否存在绝对的优劣之分?本文将基于医学研究与统计数据,客观剖析四大血型的健康特征,揭示隐藏在血液密码中的生命真相。

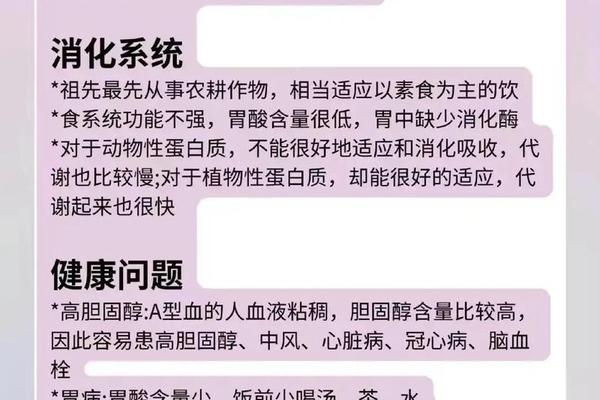

一、疾病风险的差异性

多项大规模队列研究显示,血型与特定疾病风险存在统计学关联。A型血人群的胃癌、卵巢癌等消化系统肿瘤风险显著高于其他血型,上海交通大学对1.8万名志愿者长达20年的追踪发现,A型血患胃癌风险比非A型血高18%。这种关联可能与A型抗原影响胃黏膜对幽门螺杆菌的免疫应答有关,而该细菌是胃癌的重要诱因。

而O型血在心血管领域展现优势,其冠心病风险比A型、B型、AB型分别低5%、11%和23%。哈佛大学研究发现,O型血人群血浆中血管性血友病因子(vWF)水平较低,减少了血栓形成概率。但值得注意的是,O型血痔疮发病率却高于其他血型,肠道菌群结构与ABO基因的交互作用可能是潜在机制。

二、免疫系统的天然屏障

O型血因缺乏A/B抗原,在病毒防御中表现出独特优势。研究发现O型血人群对诺如病毒、疟疾等病原体的感染率更低,这与病毒表面蛋白与血型抗原的结合特异性相关。但“万能供血者”的光环下暗藏危机:O型血个体在创伤性出血时凝血功能较弱,手术中需特别注意血小板输注策略。

AB型血作为最稀有血型(仅占全球人口5%),其免疫系统呈现两极特征。一方面,AB型血浆中同时存在A/B抗体,对某些细菌感染的防御力较强;其血栓风险比O型血高4%,中风风险增加20%。这种矛盾性提示免疫系统的复杂性远超简单分类,基因多态性与环境因素共同塑造了免疫应答模式。

三、心理特质的科学争议

血型性格论自1927年由日本学者提出后,长期游走在科学与伪科学之间。部分研究显示A型血人群更易出现焦虑特质,O型血则表现出更强的情绪稳定性。但这种相关性可能源于社会文化建构——在韩国职场调查中,74%的HR承认会潜意识偏好“乐观O型血”应聘者,这种选择压力反而强化了血型与性格的虚假关联。

神经科学的最新进展正在解构这种刻板印象。fMRI研究表明,O型血前额叶灰质体积确实略大于其他血型,这可能增强其执行功能,但人格形成涉及500多个基因位点与后天环境的复杂交互,单一血型因素的解释力不足1%。正如《自然》杂志2022年刊文指出,将性格简化为血型标签,无异于用星座预测人生轨迹。

四、健康管理的协同效应

血型与营养代谢的关联为精准健康管理提供新思路。O型血人群胃酸分泌较强,高蛋白饮食更易被高效利用,而A型血个体消化乳糖的乳糖酶活性普遍较低。但2017年《美国临床营养学杂志》的荟萃分析表明,所谓“血型饮食法”缺乏严谨证据支持,均衡膳食远比机械遵循血型食谱更重要。

在疾病预防层面,AB型血需重点监测凝血指标,A型血建议定期进行胃肠镜筛查,O型血则应关注肛肠健康。但所有这些干预措施都必须与生活方式结合——吸烟可使O型血的心血管优势消失,而规律运动能让AB型血的中风风险下降37%。正如世界卫生组织强调,可改变行为因素对健康的影响是血型的5-8倍。

剥开血型决定论的神秘外衣,我们会发现每个血型都是进化赋予的双刃剑。A型血的严谨可能付出焦虑代价,O型血的活力伴随凝血弱点,AB型血的创造力与疾病风险并存,B型血的自由特质需警惕代谢隐患。真正的健康密码不在于血型本身,而在于如何通过科学认知扬长避短——定期体检弥补先天弱势,运动习惯放大生理优势,心理调适突破性格桎梏。未来研究应更关注血型基因与表观遗传的交互作用,在精准医学框架下,让每个人都能书写属于自己的健康叙事。