血型a型rh阴性好不好;a型熊猫血有什么好处

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-20 18:30:02

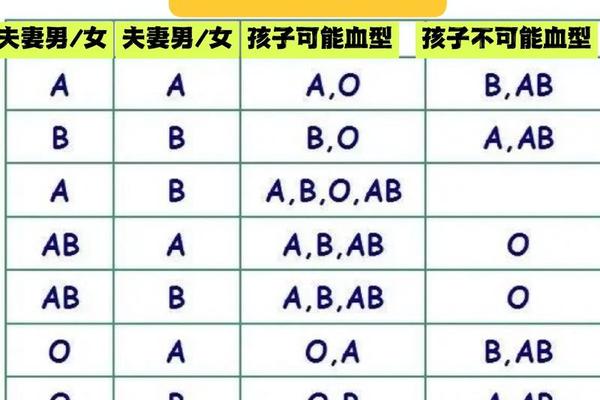

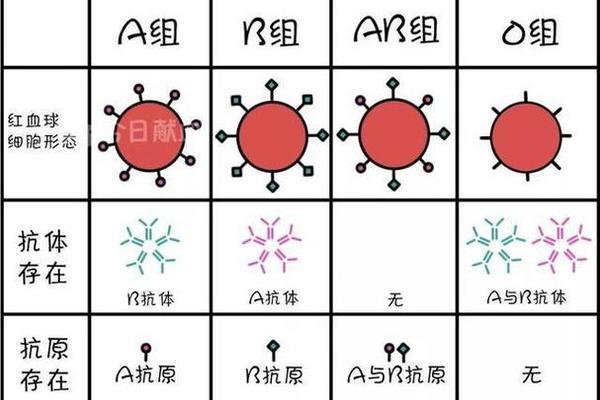

A型Rh阴性血型的特殊性源于其双重遗传背景。ABO血型系统与Rh血型系统是独立遗传的,ABO血型由A、B抗原表达决定,而Rh血型则主要依赖D抗原的存在与否。根据孟德尔遗传规律,若父母均为Rh阳性杂合子(Dd),其子女有25%的概率遗传到隐性dd基因组合,表现为Rh阴性。例如,即使父母血型为A型和B型,只要携带Dd基因,仍可能诞下Rh阴性的“熊猫血”后代。这种遗传特性解释了为何汉族人群中Rh阴性比例仅为0.3%-0.4%,而A型Rh阴性更是罕见,仅占该群体的极小部分。

从分子生物学角度看,RhD抗原的缺失可能由基因突变或无效表达引起。研究表明,RhD基因位于人类1号染色体,其复杂多态性导致部分人群D抗原完全缺失(即dd型),从而形成Rh阴性表型。值得注意的是,Rh血型系统包含C、c、E、e等其他抗原,但临床实践中通常仅关注D抗原的检测,因其免疫原性最强,是引发输血反应和新生儿溶血症的主要因素。

健康风险的双面性

A型Rh阴性血型既有独特的健康挑战,也隐含潜在优势。一方面,A型血与心血管疾病风险存在关联。研究显示,A型人群的总胆固醇和低密度脂蛋白(LDL-C)水平较高,可能增加冠心病发病率。这一结论存在争议,部分学者认为A型血并非独立危险因素,需结合生活方式综合评估。Rh阴性带来的主要风险集中于免疫反应。若Rh阴性个体输注Rh阳性血液,可能产生抗D抗体,导致溶血反应;对于女性,此类抗体还可能通过胎盘攻击Rh阳性胎儿,引发新生儿溶血症。

值得关注的是,A型Rh阴性人群在特定疾病中可能表现出独特优势。例如,有研究推测ABO血型与感染性疾病易感性相关,A型血对某些病原体(如幽门螺杆菌)的黏附能力较低,可能降低相关疾病风险。尽管这些假设仍需进一步验证,但提示了血型研究的复杂性——单一血型特征的影响需置于多因素交互作用的框架中分析。

医学应对与社会支持

针对A型Rh阴性人群的医疗需求,临床已形成系统化管理策略。输血医学强调“同型输注优先”原则,紧急情况下可权衡利弊使用Rh阳性血液,但需特别注意育龄女性,避免抗体产生影响未来妊娠。对于女性患者,建议在首次怀孕时加强监测,若胎儿为Rh阳性,需在妊娠28周及分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白以中和抗原,这一措施在国外已显著降低新生儿溶血症发生率,但我国尚未批准相关药物上市。

社会支持体系同样关键。中国稀有血型联盟等组织通过建立献血者数据库,实现“精准调配”,避免血液资源浪费。例如,北京部分医院通过国际合作募集Rh阴性血源,2023年数据显示,此类互助机制已成功挽救多名危重患者。自体输血技术为手术患者提供了安全备选方案,尤其适合可预见的择期手术。

社会价值与互助意义

A型Rh阴性血型的稀缺性赋予其特殊的社会价值。作为“血液界的活体储备库”,每位Rh阴性献血者都承担着拯救同型生命的责任。统计显示,一名健康成人单次献血可分离出200-300ml红细胞,足以满足一位产妇大出血的急救需求。建立定期献血机制不仅关乎个体健康,更是维系稀有血型生态链的关键。

从公共卫生视角看,加强科普教育尤为重要。许多Rh阴性个体因不了解自身血型特性,未采取预防措施,导致抗体产生。2022年浙大儿院案例显示,部分家长甚至误将Rh阴性视为疾病,凸显公众认知缺口。未来需通过医疗机构、社区和媒体协同,普及血型知识,消除恐慌心理,同时推动抗D免疫球蛋白药物引进,完善母婴健康保障体系。

A型Rh阴性血型既是遗传学上的独特存在,也是社会医学的重要课题。其“双刃剑”特性体现在:既可能因输血限制和妊娠风险带来挑战,又因其稀缺性催生了高效的医疗互助网络。当前研究应聚焦三大方向:一是深化血型与疾病关联的多组学研究,厘清A型特征与Rh阴性免疫反应的相互作用;二是完善稀有血型应急保障体系,通过冻存技术延长红细胞保存期;三是推动政策创新,加速抗D免疫球蛋白的临床引进,弥补母婴健康领域的空白。

对于A型Rh阴性个体,建议践行“主动防御”策略:定期检测抗体水平,加入稀有血型互助组织,并在生育规划中提前咨询遗传学专家。正如中国稀有血型联盟倡导的“理性救助”理念,唯有科学认知与集体协作相结合,才能将“熊猫血”的生物学特性转化为守护生命的强大力量。